我が模型人生(第3章)

今から思えば、当時の模型界の隆盛は強られた感が強かった。国民学校は1年生のキビガラヒコーキから高2の胴張り機まで、文部省の命令で作らされ、学校の先生は国民服を着て、戦闘帽を かぶり、模型飛行機の講習に出かけなければならなかった。

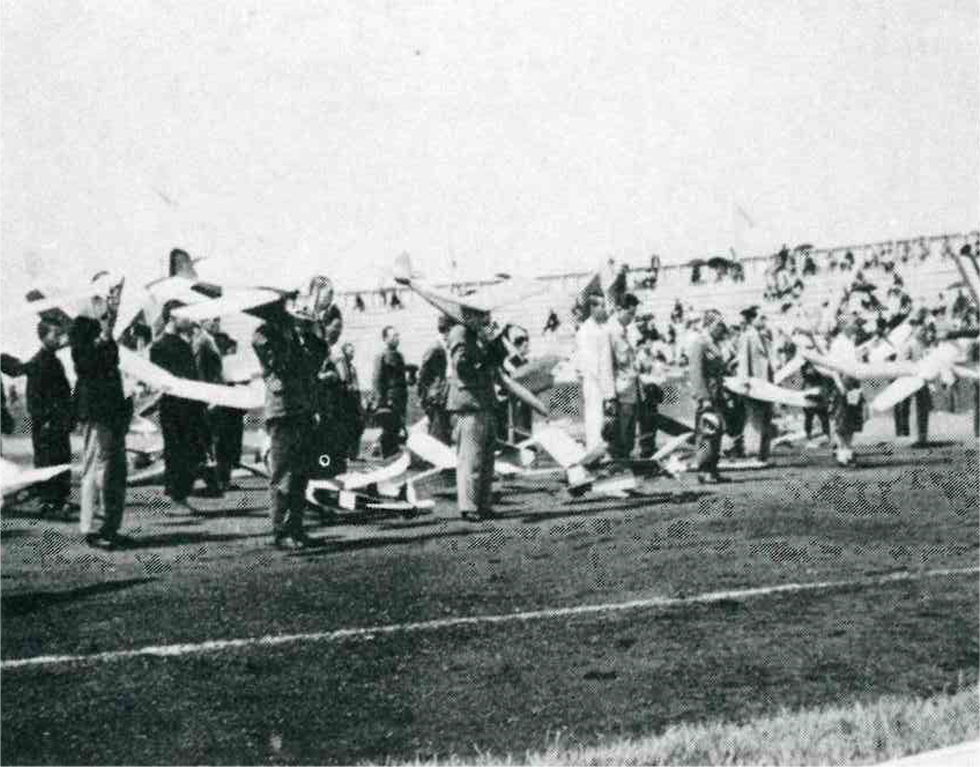

競技会は、左手に模型機を抱えて分列行進し、大会会長の前で挙手の礼をするといった国防第一主義だった。まさしく押し付けられた模型熱の隆盛であった。しかし、一面では、この中から熱 心な先生も生まれたし、本当に模型の好きな子供が後にはファンとして育っていったことも見逃せない。明治以来、野放しだった模型界に、アメリカやドイツの範をとって、模型機の級別 ができ、1つの規格のもとに競技ができるようになったのも、見逃せない功績と言えるだろう。

ライトプレーンのAB級、被覆胴ゴム動力DE級、グライダーのGH級と、寸法や翼荷重・胴体断面で航空力学的な要素が必要になってきて、模型ファンたちは、翼型・プロペラなどを熱心に研究し、「模型」「模型航空」などの専門誌も創刊された。ガソリン・エンジンも、たちまちに普及し、アメリカのA・B・C級の代わりにI・J・K級の呼び名が使われたが、当時、電着式という重い余分なウエイトを積んでいたし、構造上から言っても、3cc以下のI級(A級)は使用が難しく、J級(B級)か主に4・9cc以上のK級が幅を利かせていたようだ。

私は、OS1型を作った頃から、アメリカのチャンピオンプラグを使っていたがプラグやM・Mのゴムタイヤを注文したり、電着式のコイルもスミスのものをとりよせて研究していたことがる。 東京では、昭和10年の秋に中岡健一さんが、米国製のブラウン・ジュニアを付けて飛ばしたようだが、昭和14、5年頃から、関西の模型大会で飛ぶガソリン機は、私の作ったものだけであった。この期間にOSエンジンは先に述べた6型をはじめ、その改良型の7型ができた。

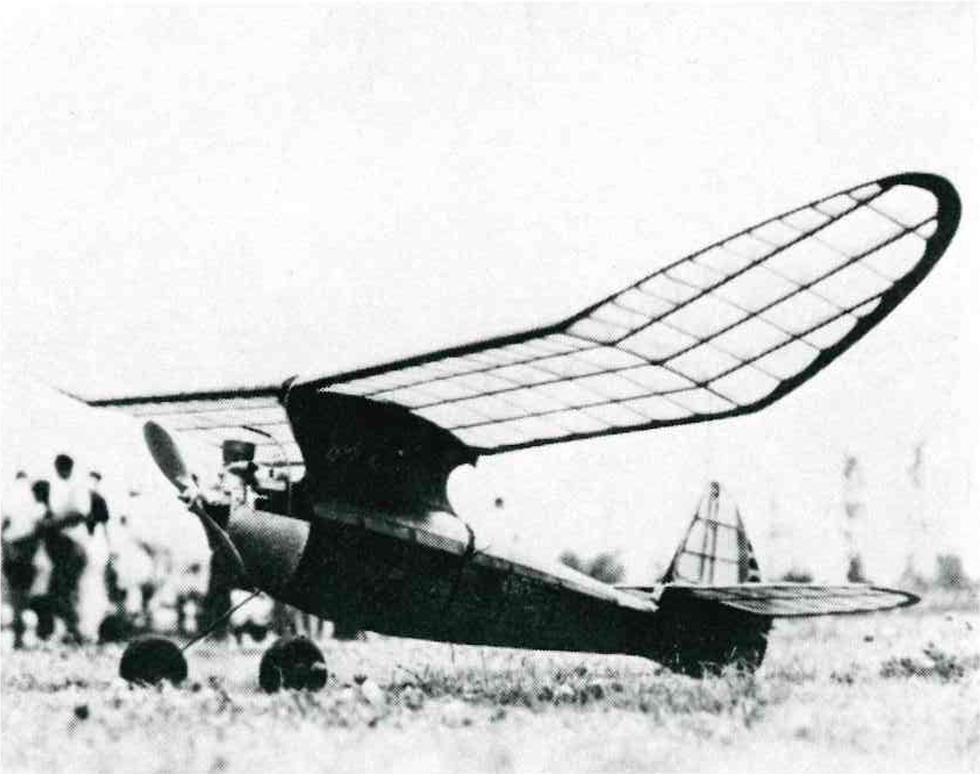

※当時のジッパー型ガソリンエンジン機。

それまで、シリンダーは単体の鋳造製で、圧縮比も5が精一杯だったのを、6型ではじめて鋳造の肉を薄くし、アルミニウム製のスリーブとヘッドをはめこむようにした。この技術的改良で重量を節約し圧縮比も5・2にあげられ、回転数は一挙に6500から7000まで向上させ、馬力は2分の1になった。昭和16年の春、ドイツ国民航空団模型航空部長のグスタフ・ベンシュ氏が、カール・ニート氏と共に来日し、各種の模型機の公開飛行・製作講習を行って、一層わが国の模型熱に拍車をかけた。ちょうど、堺水上飛行学校教官の中正夫氏が毎日新聞社の技術研究部で原愛次郎氏や浅海一男氏とともに、ニートの世話をしておられたことから、私は何度もニート一行と、持ってきたエンジンや機体を見学することができた。彼はクラトモ4型・10型・30型の3つを持ってきたが、10型は直径22ミリ・行程25ミリ・回転数6000で、出力はほぼ6型と同じだが、420ミリグラムという重いもので、

「これなら、ドイツに負けないし」

と、私は自分の設計の正しかったことに自信と誇りを抱いた。

その年、毎日新聞の主催で、南海線中百舌グラウンドで模型競技大会が開かれ、東京から三島通隆さんや、横田清一郎さんも来会し、はじめてガソリン・エンジン機が、10数台ならび、爽快な飛行機で観衆を楽しませた。エンジン機への関心を高めたことは言うまでもない。たとえばニート氏のもってきたウィルヘルム・ハース設計の深い距離胴に強い上反角のついた翼幅が2メートルもあるのがフリー・フライト用に使われていた。安本直昭、林浩三、中村新三郎などの各氏が活躍した頃で、東京では木村秀政先生や作家の北村小松氏、中山賢治、清水金一郎、島谷次郎、鹿島達朗などの諸氏が競技会ごとに愛機を飛ばしていた。

※戦時中の飛行機大会。

現在の東花園にあるラグビー場にて。私もこの後、戦線に参加することになる。

昭和16、7年頃、大日本飛行協会が模型運動に積極的に乗り出し、各地で全国大会や講習が開かれた。しかし、それは軍国教育の一環であり、国民服と戦闘帽の先生たちが、軍服いかめしい役員とともに、物々しい訓辞をしたものである。

けれども、模型愛好家は、そんな風潮とは無関係にアメリカのルールを学び、早くも三島通隆さんや横田清一郎さんは、ラジオ・コントロールの研究をしておられたし、北村小松氏はGコンやUコンに手を染めておられた。

このような模型界の隆盛に便乗して、文部省型の教材模型や、毎日新聞社制定のA1・G1・C1から、ベンシュ、ニートによって紹介されたユングフォク、レーンのグライダー、ブルンマー、エンジン機を製造販売する業者が続出して、「模型航空」や「航空朝日」と「いった雑誌の広告を賑わした。

ガソリン・エンジンの製造業者もみるみる内に増える。昭和10年に、大阪地区で200軒だった模型飛行機材料業者(卸・小売とも)が、、16年には450軒となり、その年の夏には700軒に激増。17年4月、商工省が告知48号で「国民学校教材用模型飛行機及一般用模型材料及部分品最高販売価格指定の件」という長ったらしい法令を発布し、統制経済の典型的なマイル公決まったが、その時すでに全国10000件以上の業者を数えていた。北海道300軒、四国で500軒、中部地区・関東・東北が4000軒、近畿になんと3500軒である。エンジンだけをとっても、おびただしい数のメーカーが多様なものを製造していたものである。毎日新聞社技術研究部の指導で、井上正男氏らは大日本小型飛行機株式会社を創り、ニッポンI型・II型・III型などを製造していた。そのほか、記憶に残るものを挙げてみると、尾上工業の日の丸34型、東航の1型、東雲1型、ツバサC型、大東小型、ヒラコー、光1型、2型、フジ、太田K型、昭和精機のニッポン号、出口精機のデグチ、興電社の隼、中谷内燃機の中谷式、石井製作所の迅風・超迅風、それに東京小型発動機の礎(いしずえ)など、にわかにエンジン・メーカーは輩出した。

なかには、ほんのやっつけ仕事のような製品もあったし、外国製品の模倣でしかない、ひどいものもあった。値段の方は、エンジン1台がコンデンサーとコイルの付属品とも50円から70円くらいだった。プロペラ一本が1円50銭見当、プラグ1個が3円くらいした。エンジン機を作るには月給一ヶ月分を必要とした。しかし、そんな高価なものでも、かなり売れたし、多数のエンジンファンがいて、もっと高い外国製品さえ買っていたほど、模型熱は高まったのである。

現在なら、月給一ヶ月分で10台以上のエンジンを購入することもできるわけで、模型ファンは恵まれているといわねばならないだろう。

ところで私は、当時の模型の流行をよそに、じっくりと従来の六型の改良に取り組んでいた。九型になって、回転数は8000に上がった。国産エンジンで代表的なK級では、ニッポンII型が容積9・5cc、寸法は22×25ミリで4000回転、東航一型が7000回転、太田K型は容積7・5ccで20×24ミリ・5000回転、MECは3000回転にすぎなかった。

そんなわけで、昭和17年、京都の大久保飛行場で開催された全日本模型大会「毎日新聞主催」には、50余機が乱舞する盛況だったが、外国勢を除くと、入賞したのはすべてOS6型を搭載したものであった。OSエンジンは、まさに当時の日本模型界に君臨したのである。

天に代りて不義を討つ

忠勇無双の我が兵は・・・

戦時下には、出征兵士を送るそんな軍歌が町のあちこちから聞こえていた。しかし、私はもともと体の大丈でない方で、徴兵検査でも第ニ乙種だったから、まさか招集を受けるとは考えたこともなかった。いわば他人事として考えていたのである。

しかし、昭和18年9月、その「まさか」の招集令状(赤紙)が私にも舞いこんだのである。正直いって、一瞬「これは、えらいことになった」と思ったものだった。ただ、以前に招集をまぬがれていたこともあって、楽観的な受け止め方をしていた。

「なあに、体格検査で即日帰郷ということになりますよ。あまり派手な壮行会はやめてください」

そう言って、自信を持って出かけた。

はたして軍医殿は、聴診器をはさんで首をかしげ、貧弱な私の体格をしげしげと見ていた。「どう判断したものか」と言った表情である。

そして、しばらくしてから「君は自動車を運転できる特技を持っておるんだな」と、しぶしぶという顔つきで合格にしてしまった。

昭和14年頃に自動車運転免許を取っていたのだが、それがアダとなった。その頃は自動車の運転はごく限られた人だけの特技で、前線では運転技術者が不足していたのである。観念せざるを得なかった。

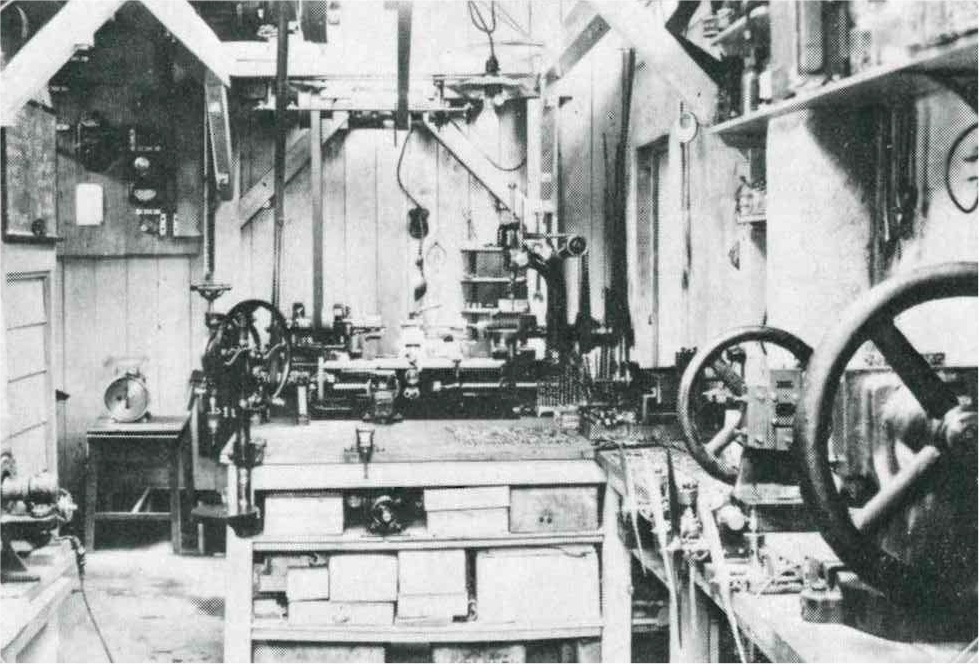

※昭和11年、当時の田辺の工場内部のスナップ。

秋風の身にしみる頃、上本町の三十八連隊に入隊。ここで新兵器同様の基本教育を受け、早々に機関車に乗せられて、広島・宇品港から船で南の海へ出発した。さいわい途中で敵の潜水艦に出会いはしたが、無事に南方戦線に加わることができた。海南島からマレー半島へー。初めて見る異国の風物は物珍しくもあったが、兵隊の身にとっては、それどころではなかった。

私の任務は、野戦病院付自動車の運転だった。これは最前線ではなく、ずっと後方に居るわけで、まず敵の鉄砲玉に見舞われる気遣いはない。それがせめてもの さいわいだった。

私が出征した後は、父が工場を見てくれることになり、杭全工場ができると同時に、母方の親戚にあたる山内院長治君が営業と庶務の仕事を担当してくれていた。また、 工場に残った人々も、OSエンジンの生産を助けてくれたので、工場閉鎖の憂き目を見ずにすんだ。しかし、戦局は日に日に悪化し、昭和19年になると、本土空襲が始まって、模型飛行機を作るどころではなかった。「一億玉砕」の呼びかけに、否応なく父は、全く関係のない軍需品製造の一端を受け持つことになり、早川電気会社【現シャープ】の協力工場として空中線落車(飛行機のアンテナ)の部品製造をすることになった。OS8型・9型までで一応模型エンジンはストップをかけられたわけで、工場の若い従業員は「いつになったら、また、あの快良いピーツという音が聞けるようになるのだろう」と、さびしがっていたという。

真珠湾からマレー沖・シンガポール攻略と、景気良く太平洋に拡大した先局も、この頃には英米の反攻が激しくなり、昭和19年、もはや敗戦の色は覆うべきもなかった。

私はその頃、スマトラから転じて、タイとビルマの国境に駐屯していた。衛生隊の軍送自動車を運転していたので、激烈な前線からは遠く、生命の心配はなかったが、むごたらしく傷ついた将兵が運ばれてくるのを見ると、戦争の悲惨さをいやというほど感じさせられた。昼間は、絶えず敵機の機銃掃射に悩まされていた。すでに制海圏も制空圏も、完全に敵に握られ、家郷との通信もぴったりと絶えてしまった。

「日本本土もB29に焼かれている」

「海軍はなくなったそうだ」

そんな不吉なニュースが、兵士たちの間でひそかにささやかれていた。敗戦はもはや決定的となった。しかし、私たちは、まだ大日本帝国陸軍の威容を整えた大部隊で、バンコック市に駐屯していた。ジャムは好目的だったし、運命の日、昭和20年8月15日を迎えても、大した変化はなかったのである。話に聞くガダルカナル島のような悲惨さや、満州の捕虜収容所のように過酷な目に合わなかったのは、さいわいと言えた。武装は解いが、無傷の四師団がそっくりそのまま旧陸軍の秩序を守り、自治的に集結していた。

私など、遅く出征した者としては、恵まれていた方だろう。もしも自動車の運転技術がなかったら、末期の招集で特攻兵としてかり出され、どこかで死んでいたかも しれない。結果的には、芸が身を助けた。

大部隊でまとまっていたこともあって、帰還も手順よく、昭和21年5月、なつかしい故国の土を踏むことができた。この時ばかりは、さすがに「よくぞ生きのびたものだ」と、嬉しくてならなかった。

しかし、大阪に着いて、一面の焼け野原を見て、私はびっくりした。大都会があったとは思えないほど、悲惨な情景がそこにあったのだ。点々とバラックが立ち並び、 みすぼらしい身なりの人が、テント張りの闇市をうろついていた。天王寺駅までたどり着くと、どうやら東住吉一帯は、焼け残っているらしいので、ほっと一安心した。重い軍靴を引きずりながら、家の近くまでくると、ところどころ空襲の爪跡が見えた。

実家は焼けてしまっていた。だが父の借家は焼け残っていて、家族と二年半ぶりにめぐり合うことができた。「よかった!本当によかった」と、心底から神仏に感謝したい気持ちだった。

少し落ち着くと、

「工場は残りましたか」

と、まっ先に尋ねた。工場が無事で、日用品などを製造していることを聞いて、猛然と湧きおこったのは、「もう一度、模型エンジンを作ろう。すばらしいエンジンを作るんだ」という思いだった。

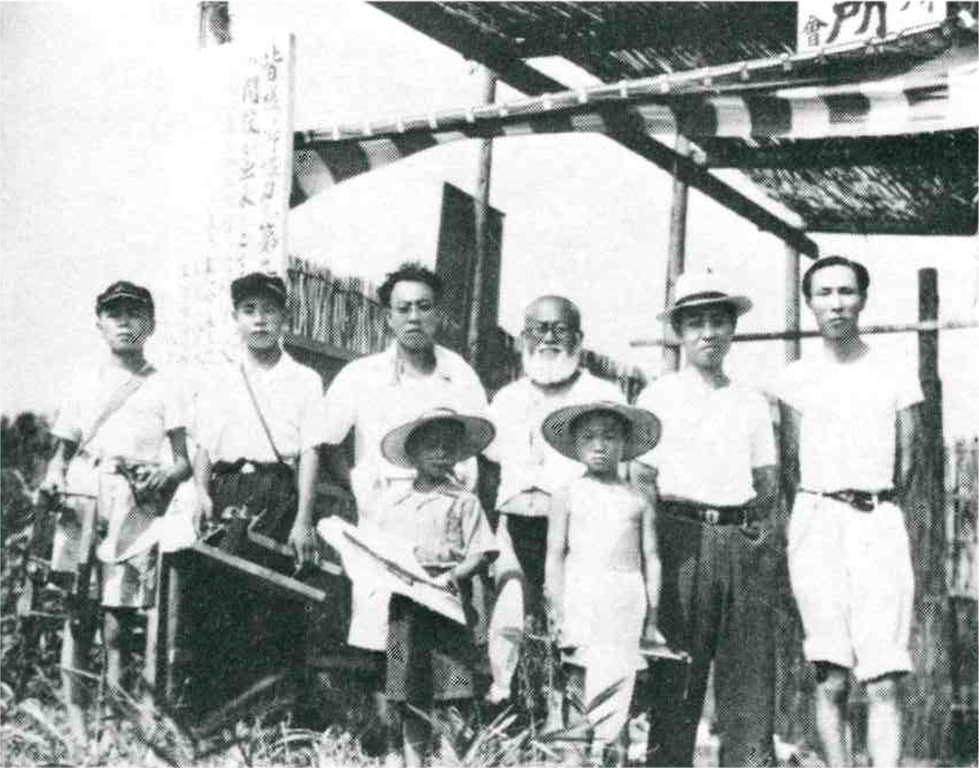

※戦後20年代初期

至心会の木本国三氏と私

当時は至心会という団体が、模型活動もやっていた。

「模型飛行機は当分だめだろう。アメリカの命令で、飛行機は一切禁止されているからな」と、悲観的な見方をする人も多かった。終戦後、総司令部の命令で航空機の製造や使用・所持を禁止されたが、その中に模型飛行機も含まれているという記事が、新聞に出たことがある。しかし、これは全くの誤解で、アメリカ側は風洞実験など実機の研究に使う「飛行機模型」はいけないと言っていただけなのだ。総司令部の基本問題研究課の文案に、モデル・オブクラフトとあったのを、日本の役所で模型飛行機だろう早合点したのである。敗戦で虚脱状態の日本人は、触らぬ神にたたりなしと、田舎などでは玩具屋の軒先につるしてあった模型飛行機を、巡査が押収していったという悲喜劇もあったのだ。

「模型飛行機がダメなんて、そんなバカなことはない。模型は、趣味だよ。スポーツなんだ。いまにアメリカ人たちよ仲よく飛ばし合う時がくるさ」

私はそう信じていた。

帰国した年の秋、私は戦前から設計を進めていたOS10型を、本格生産することに踏み切った。これは、いままでよりずっと強力なものにしようと、圧縮比を6・5に上げ、直径は九型と同じだが、容積を九・七ccとした。吸気口をシャフトバブルにし、掃気はリカルド作用を応用し旋回掃気。回転数も初めて12000達した。戦前ガソリン・

エンジンは圧縮比がせいぜい4か5。回転数も5・6千というところであった。周知の通り、エンジンのパワーは回転数とトルクに比例する。したがって、馬力を出そうと

すると、気筒容積を大きくするか、有効圧力を高くするか、回転数を増やすかの、三つしか方法はない。大きさには、模型エンジンとして、それぞれの級で制限があるし、

正味有効圧力を上げるにも、ノッキングなどの点から燃料の研究や、シリンダーの材質の改良という問題が出てくる。回転数を上げるについては、軸受けや吸入弁の開閉時期とか、吸入容積などが問題になる。ピキシーを作った時、ピストンバブルを使ったが、その後、九型にディスクバルブとリードバブルお試みた。その頃は、すべて電着式なので、前方にはコンタクトブレーカーなどの装置が必要で、いまのような前方キャブを置けないため、ディスクバルブが多く使われていた。しかし、私は、吸気弁の効果からいって、シャフト・ロータリーバルブに移行することを信じ、10型ではこれを使った。その頃アメリカの傾向をみると、圧縮比はマッコの7・5、アーデンの九というように高くなり、そしてバルブはほとんどシャフトロ・ロータリーになっていた。軸受けは、ブロンズが主流だった。

10型に次いで昭和22年に11型(OS57)が出来上がった。

戦後、2本のワイアを使ってコントロールする「Uコン」のスピード競技が進駐軍によって紹介され、高速力が要求されてきたので、さらに圧縮比を6・5回転数を12000にして、アメリカ・エンジンの水準にようやく追いついた。しかし向こうではマッコイの14000、メドウエルの15000というすごいものがある。私は、まだまだ研究の余地があると、物資の乏しい中で他の一切を忘れて、より良いエンジンを産むことに熱中した。

「いまにきっと、模型全盛期時代が来る。日本のエンジンを世界に広める日が・・・」

私はそう固く信じていた。

次回へ続く・・・・

←第一章へ

←第ニ章へ