我が模型人生

我が模型人生(第1章)

※私にもこんな時期がありました。(5〜6才の頃)

私は、大正6年2月12日、「陶器の町」として有名な岐阜県多治見市に、加藤黒一の三男として生まれた。その後、満3歳の時、松江の小川家に養子として迎えられた。小学校に入ってからは、建築技師だった父の事業の都合で、松江から尼崎、さらに京都と、わずか2年の間に4つも学校を変わったことがある。当然のことだが、親しい友達を作ることもできず、思い出になる遠足の体験もなかった。

両親もそのことが気がかりだったようだ。

「あまり、あちこちと引越ばかりしていると、子供の教育によくないな。少し落ち着けるようにしようか」

「そうですね、1つの学校でじっくり勉強させてやりたいですねぇ」

そんな会話を寝床で耳にして、ありがたいことだと思ったものである。

はたして、その後、引越ばかりの生活に終止符がうたれ、一家で大阪・住吉公園の近くに落ち着くことになった。

今振り返ると、4度も住所を移ったことは、一人っ子の私にとって、他人に頼らず、新しい境遇で自分自身を育てていく気質を培うことになったとも思う。

転校先は住吉公園のすぐそばにある粉浜小学校である。

当時の住吉公園は、老松が美しい姿で茂っていて、南海電車の住吉公園駅から東へ 出れば住吉神社、西へ公園を抜けると高灯龍が古風な姿で立っている。明治時代は、 このあたりまで海がせまっていたということだが、その頃でも、高灯龍から西は 埋立地。潮風に吹かれながら、砂地を少しばかり歩くと小さな丘があって、その向うに木津川尻の工場の煙空が見え、運河を出入りする船を眺めることも できた。粉浜小学校の周辺も、まだ畑が点在していて、遊び場には事欠かなかった。また、空は出雲のように暗くはないし、尼崎のように工場ばかりでもない。 子供にとっては願ってもない自然環境だった。

粉浜小学校に転校した私の、とりわけ好きな学科は、数学と理科だった。数学には ウソがない。当然といえば当然だが、4を2で割れば2である。理科も正直で、 熱を加えれば温度は上がる。ことに理科の実験は大好きで、毎日の勉強が楽しくて しかたがないという具合だった。こういう理詰めの世界が、一人っ子で、独りで考え、 独りで遊ぶことの好きな私の性格にぴったり合っていたのかもしれない。

父が建築技師であったことも、私の理数志向に大きな影響をもたらしたようだ。

幼い頃から、三角定規やコンパス・分度器・トランシットといった道具が手近くに あり、私の心を強くひき、自然に機械いじりが好きになっていた。

小学校の何年生だったか、母にねだって、小さな電気モーターを買ってもらった。 乾電池をつなぐと、ブーンと心地よい音をたてて回る。 その回転音を聞いているだけで、甘美な喜びに酔うような気持ちだった。 「この回転を使って、何か別の動作をさせることはできないか・・・」と思いつき、私は、ギアを組合せたりテコを動かすことに熱中した。しかしやがてそれだけでは満足できず、ブリキを切ったり、絹巻線を買いこんで、自分で電気 モーターを作ってみたりした。町で買ってきたモーターよりも強力に回るような 工夫を加えたりもした。

また小型の蒸気機関車にも手をそめ、アルコールを燃料にしてボイラーで蒸気を作り シユッシユッと蒸気を吐きながら回る首振りモーターを見て、言葉では言い表せれない感概を味わったものだ。

この頃から、すでに私の心の中に「将来は機械技師になって、強力なモーターを設計したり、製作してみたい」という思いが強まっていた。幼な心に、技術の世界への 憧憬が芽ばえ、それは日増しに強くなるばかりだった。

しかし、父はあまりいい顔をしなかった。

「お前は一人っ子だから、私の後を継いでほしい。これからの世の中は建築という事業がますます盛んになるんだから」

これが父の思いであったようだ。

※厳しかった亡き父、後に小川精機の会長として会社と私を支えてくれた。

粉浜小学校を卒業後、私は普通の中学に進まず、工業系の学校に 進学することを選んだ。 中学から大学へ進んでサラリーマンになったところで、しかたがない。それよりも、 ほんとうに役立つ知識や技術を身につけて、自分の仕事を自分で切り拓いていく ほうが望ましいと考えていたのだ。これは父も同じ考えだった。

昭和5年、私は大阪市立工芸学校に入学した。学校は、南海電鉄平野線の苗代田駅に 近い所にあった。専攻は木材工芸。これは、父の「将来は建築技師に・・・」という希望 を入れてのことだった。しかし、当時の工芸学校には、ほかに金属工芸・図案工芸という学科があり、カリキュラムはほとんど各学科共通。機械いじりの好きな私は、木材よりももっぱら金属に取り組んでいた。

授業内容はきわめて実際的なものばかりで、私は魅せられたように技術上の 知識を吸収していった。旋盤・ボール盤の使い方、マイクロメーターの読み方などの実習は、後の私のエンジニア人生の基盤づくりに大いに役立った。

工芸学校での5年間は、機械いじりに熱中している内に、 夢のように過ぎていった。 いよいよ卒業が目前に迫っていた。私の機械に対する興味はますます強まり、 「将来は工場を持って工作事業をやってみたい」と真剣に思うようになっていた。

だが、父は私に建築の仕事をさせたいという気持ちがあり、「建築技師になれ」と 度々勧めた。しかし、私はやはりベルトのうなりや、油の匂いのしみこんだ機械の黒光りする肌に深い愛着を感じ、そこから離れることなどとても考えられなかった。

話は戻るが、私と模型との出会いは小学生時代である。最初は電気機関車や 蒸気船を作っていたが、小学5年〜6年生頃「昭和初期」に、それまで沈滞気味 だった模型界に活気が出て、飛行機が再び流行し始め、大阪・松屋町の狭い町筋にも2、3軒の専門店ができた。この頃から私は飛行機に熱中し始めた。以来、現在まで数えきれないほどの模型飛行機を作ったが、初めて作ったのはやはりA型であった。A型といっても今日のライトプレーンA級ではなく、正面から見た形が英文字のAの形をした、2本の棒をA型に組み、2つのプロペラをうしろにつけた推進式(プッシャー)である。小さな前翼があり、主翼は竹ひごに絹を張ってゼラチンを塗ったもので、これを連動ギアのワインダーで2条のゴムを反対よりに巻く。プロペラは互いに反対方向に回るので、トルクは打ち消されるし、前翼式で失速することもなく、けっこうよく飛んだ。

もちろん、今のようにセットだの袋物などは無い時代で、檜の棒とか竹ひごとか、 2つで1組にしたプロペラだの、部品を別々に買って組み立てるのである。

その頃松屋町筋に河野ヒコーキ店というのがあった。店主の河野仙三さんは、 元育英高等小学校の先生で、大阪で初めてガソリン・エンジンのついた模型飛行機を 飛ばした人である。話を聞いてみると、小型オートバイ用の重いモーターで、 着火装置がどうしても手に入らないので、重い電池を乳母車に積み、模型飛行機から電線を垂らして飛行機を追いかけて走ったらしい。

そんな人であっただけに、私たち小さな模型ファンにもいろいろと親切に 教えてくれ、よく飛ぶコツを説明してくれた。この店にはよく通った。 小学生のことで、十分な小遣いがあるわけでもなく、後に東住吉の田辺に移って からも、電車賃を倹約して長く続く松屋町通りを歩いて通ったものだ。この店は大阪の模型界で最も古い歴史を持っていた店だ。

模型店では、もう1軒、末吉橋の近くに川上模型店があった。この店も戦後息子さんの代になり、結局は無くなったが、ここに勤めた人たちが、今では立派な店を 構え、大阪の模型業界で活躍している。

さて、私の模型作りは、こうしてA型からスタートし、やがて当時トラクター式と呼ばれていた、細い三角胴の滞空機を作ったりもしたが、私はどういうものかゴム動力には飽き足らず、機械動力にたまらない魅力を感じ始めていた。

ちょうど、実家に近い阿倍野橋を少し北に入ったところに、朝日理科模型製作所「通称・・・朝日屋」という店があって、私はそこへしげしげと足を運ぶよう になった。朝日屋は電気モーターや電気機関車、モーターボードなどを手広く扱っていた。店主は佐原一一さんで、店の一角に作業台を置き、バイスやドリルを 備えて、模型ファンに自由に作業をさせてくれた。

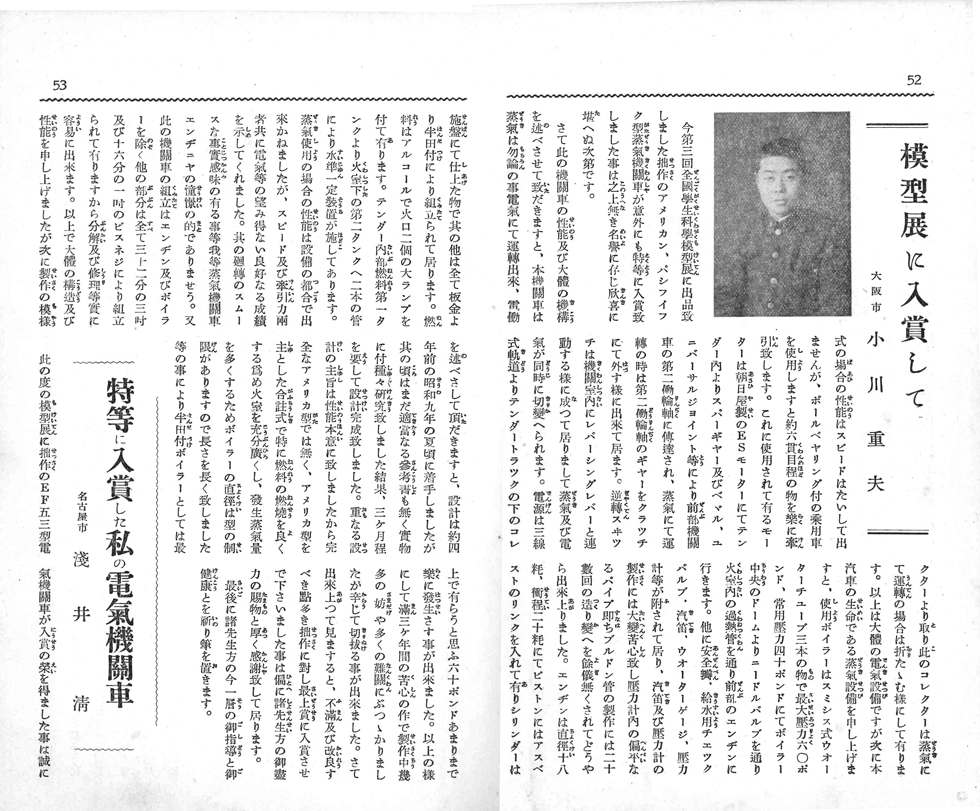

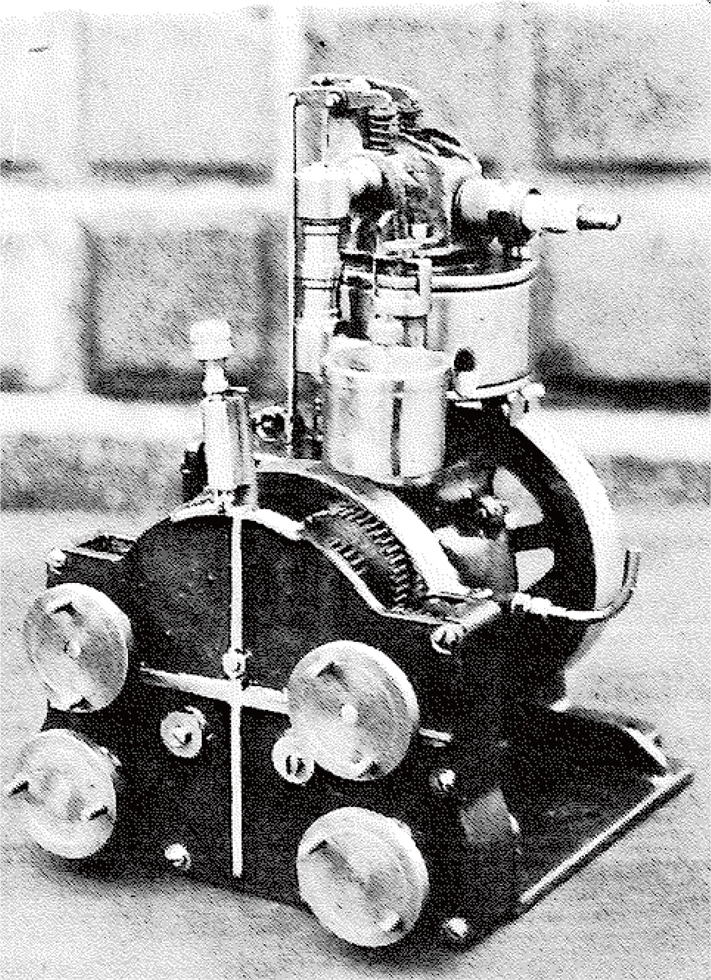

工芸学校に入学して1年後の昭和6年夏、この店で鉄板を切ったり、ヤスリを かけたりしてD6000型蒸気機関車の精巧なものの制作に着手した。「子供の科学」や「模型と実験」などの雑誌をボロボロになるほど読みふけって、雑誌に掲載されていた製作図を自分なりに作り直し、機関車や蒸気機関をこしらえたものである。 設計に要した期間が3ヶ月。その後、さまざまな難関にぶつかりながら、満3年をかけて完成した。この作品は、第3回全国学生科学模型店に出品し、特等賞を受けた。 「科学と模型」昭和12年6月7日号で、詳しく紹介されたいる。

この蒸気機関車は、私にとっては摸型の処女作だったわけで、大切にして いたのだが、ずっと後になって阪急百貨店の展覧会に出品した時に、 盗まれてしまった。今でも惜しくてならない作品だ。

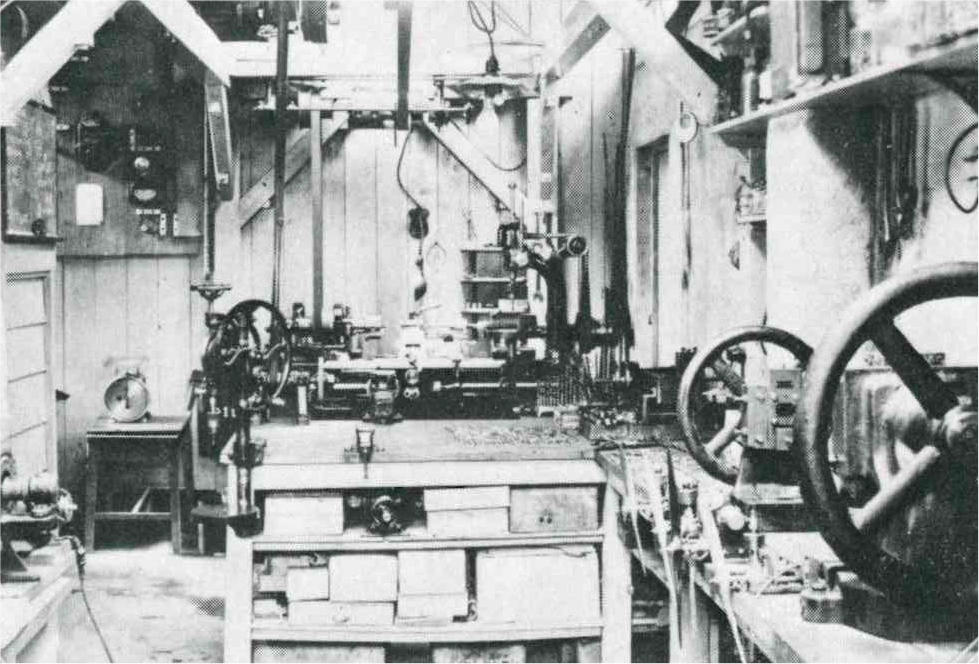

※第三回全国学生科学模型展にて特賞を受け「科学と模型」に掲載された。

※鉄板を切ったり、ヤスリをかけて作りあげた機関車。今は懐かしい思い出である。

昭和11年3月、私は大阪市立工業学校を卒業した。

この翌年、北支事変が起こり、やがて第二次世界大戦へと戦火が広がる、 日本の歴史の転換期でもあった。この頃から摸型飛行機は国策の1つに組み込まれ、各地に摸型飛行機クラブが誕生し、競技会が盛んに開催されるようになった。 といっても、ほとんどがゴム動力で、わずかに圧縮空気モーター機があった程度。 それも不完全なので、海外の雑誌に紹介されている小型のガソリンエンジンは、 まだ日本では姿を現してはいなかった。

私たち一家は東住吉区田辺本町6丁目に移っていた。父はやはり建築技師として、 南海電鉄の工務課に勤め、堺市で発電所の建設にあたっていた。

卒業後の私の希望は、自分の工場を持つことだった。摸型作りで親しくなった 朝日屋さんからもあんた、研究熱心 だし、仕事もきれいだ。どうだね、エンジンを作ってみなさらんか」と、勧められてもいた。

「工場をやってみたいので、工作機を買って欲しいのですが・・・」

と、父に何度も相談してみたが、なかなかウンとは言って言ってくれない。父にしてみれば、私に建築技師としての道を歩ませて後を継がせたかったのだろう。

母にも頼んでみたが、父の思いを知っているので、いい返事はしてくれない。

しかし母は、私の熱意が尋常でないことを知り、根負けした形で「それじゃ、 わたしが買ってあげます。そのかわり、お前、仕事は真剣に、何があっても やり遂げなければいけませんよ」と、承諾してくれた。その日は、嬉しさが心の 底からこみ上げてきて一晩中寝つけなかった。母は、これまでにも影に日なたに私のわがままをかばってくれ、 父に内緒で摸型作りの小遣いをそっと手渡してくれていたが、この時ほど慈愛が身に浸みたことはなかった。

翌日の夜明けを待って、私はかねてから欲しいと思っていた旋盤を買うため、 谷町筋にある機械工具屋へ駆けつけた。すべすべと底光りのする、黒い小さな旋盤を目の前にして、私は「これを下さい。すぐ家に運んで欲しい」と、大声で叫んでいた。今思えば、駄々っ子が欲しい玩具を手に入れる時のような興奮ぶりだったこと だろう。家の衲屋の一部を土間にして、旋盤を据えるタタキの台座にし、 そこに旋盤が置かれるまで、私の胸は高鳴るばかりだった。

2分の1馬力のモーターも据えつけられ、動力線も付いた。

布切れに油を浸ませ、旋盤の肌をていねいに拭う。主軸台の回し金や芯押し台を、何度も見つめ、渦巻ネジの入った本体の幾何学的な美しさに、ほれぼれとして、 しばらくは時間の経つのも忘れていた。

スイッチを入れる。快いうなりを上げてモーターが回転を始める。芯押し台のセンターが、微塵の狂いもなく、しっかりと工作材を押し鋭いバイトは、見る間に材料から螺旋状に金屑を飛ばしていく。

「動いている!」

機械が動くのは当然のことなのだが、思わず声が出ていた。胸の奥から こみ上げてきた感動が出させた声だった。

この時以来、何十台もの立派な工作機械を導入したが、この1号旋盤を自分の手で 動かしたこの日の感激にまさるものはない。

この第1号旋盤は、昭和50年頃までエンジンの製造工場で、その後数年間は治工具部門で製造の裏方として働き続けてくれた。昭和58年奈良工場の完成と 共に現役を引退、きれいに化粧直しされ、今は最新の設備を誇る奈良工場の玄関に 堂々と先輩顔をして座っている。思い起こせばよく働いてくれたものだ。

母からの尊い贈り物であるこの旋盤は、40円。モーターは5円だった。 ほかにボール盤やグラインダーなど、総額で100円。間口4間・奥行き5間の2階建 二戸一の家が、1000円で建てられた頃のことである。

我が模型人生(第2章)

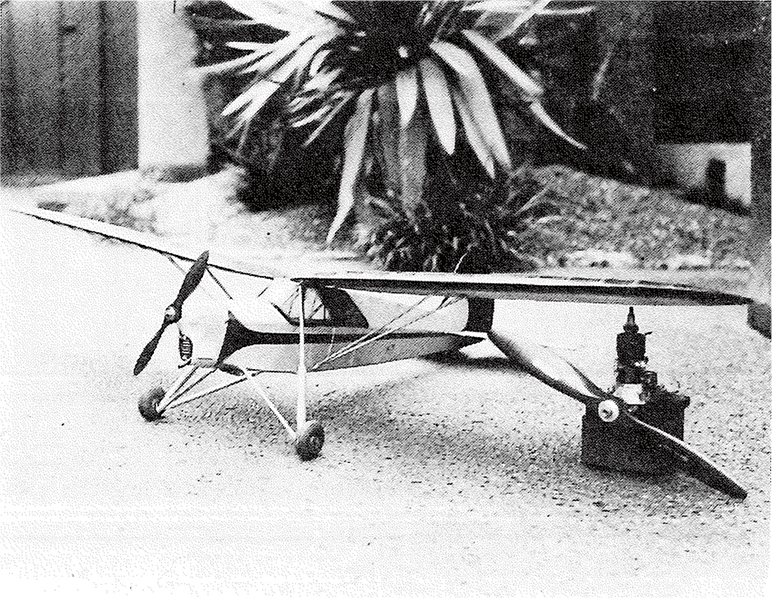

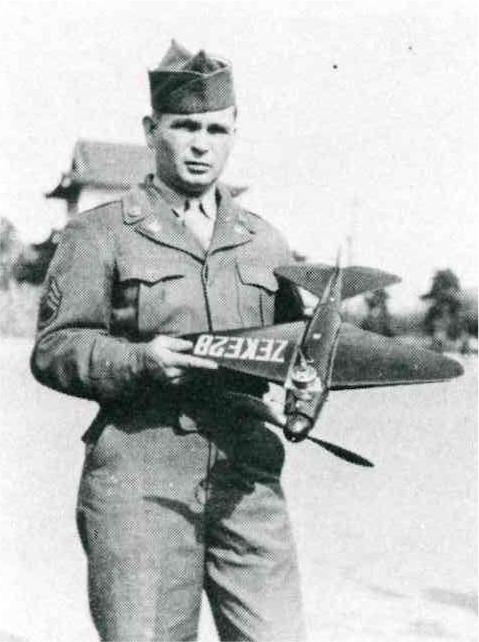

※OSエンジン誕生のきっかけとなったポール・ホートン氏が持ち込んだエンジン。

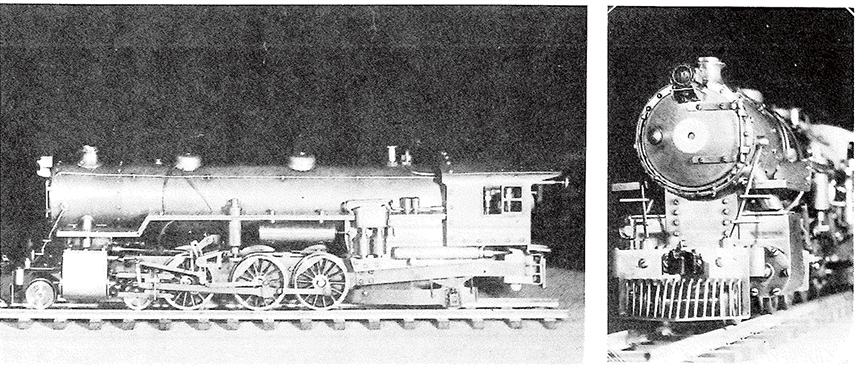

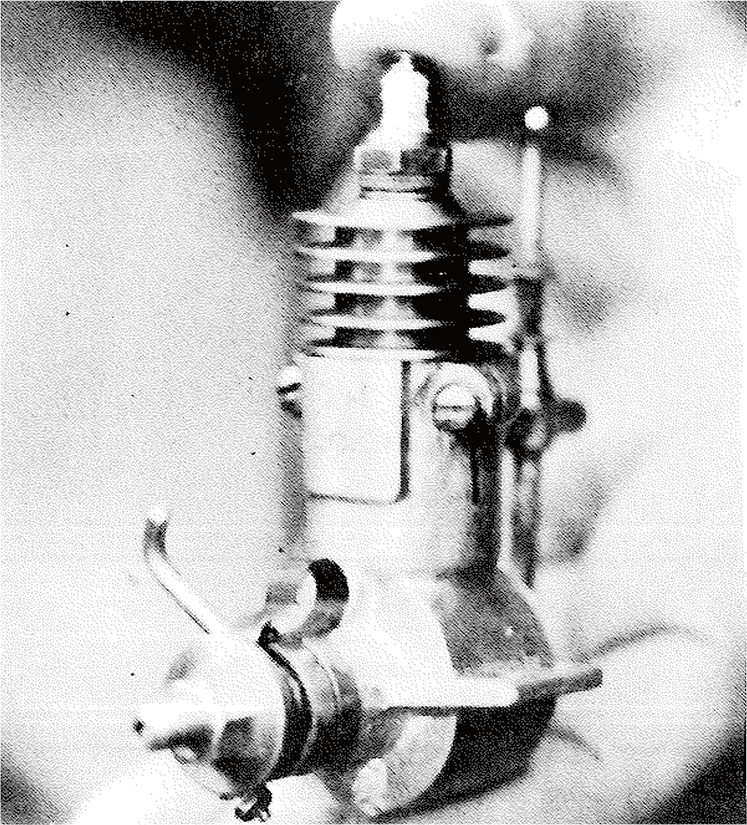

百円の資本でスタートした私の工場は、さっそく活動を始めた。まず手がけたのが 蒸気エンジンである。今とちがってマグネット・モーターもなければ、もちろん ガソリンエンジンもない。模型の動力は、首振りの単押しピストンの蒸気エンジン だった。材料は真鍮で、ごく簡単なものだったが、私は両押し機関やV字型の2気筒型・H型などを、工夫して作り始めた。こうした製品群は、朝日屋さんが引き受けてくれた。また、蒸気エンジンに付ける小さな圧力計を考案して持っていくと、「これはいい」と注文を出して くれたりした。この圧力計は、"蒸気模型愛好家の一大福音!本邦唯一!"という キャッチフレーズで朝日屋さんが「科学と模型」に広告を出し、大きな反響を 呼んだものだ。

私のささやかな工場もこうして軌道に乗りはじめたが、元来、私には玩具業者に なって金儲けをしようという気はまるでなかった。それよりも、新しい工夫・考案 こそが私の真骨頂である。だから、製品が売れて余裕ができると、工作機械を つぎつぎに買いこんだ。

小さな工場も、ボール盤やミーリング盤などが揃い、どうやら工場らしさを整えはじめたのである。私はその頃、工場の天井に太い動力シャフトが通り、数十台の機械が うなりを立てる様をよく夢に見たものだ。今時はそんな旧式の工場は見かけない だろうが・・・・・。 6坪しかない工場だったが、私にとっては夢の王国だった。蒸気エンジンのほかにも、 私は様々な工作機械を考案していたが、そんなある日、1人の外人がひょっこり工場を訪ねてきた。

「ポール・ホートンです」

と名乗ったその人は、インターナショナル・トレード会社のバイヤーで、日本製の 蒸気エンジンや模型飛行機の買い付けをしていると言う。そういえば、朝日屋に外人 バイヤーから引き合いがあり、私が製造したこともある。そんな わけで、初対面とも 思えず、2人で模型についていろいろ話し合った。

その後、ホートン氏の家にも招かれた。彼は西宮・甲陽園の小高い丘の上に、日本家屋を改造して住んでいた。座敷の畳にマットを敷き、床の間や違い棚には模型がずらりと並んでいた。有名なデ・ハビランド・コメット双発競争機のスケール・モデルの赤い塗料の美しさは、今も記憶に残っている。バルサの筒を胴体にしたライト プレーンや汽車、船の模型も目についた。

「小川さん、あなたのスチーム・エンジン、大変いいです。仕事、ステキです」

と誉めてくれた。やがて小さな箱を取り出すと、

「どうです、小川さん。あなた、工作、大変よろしい。これ、作ってみる気はありませんか」と切り出した。

見せられたのは、ガソリン・エンジンだった。ガソリン・エンジンについては、 かねがね、制作してみたいと思い、海外の雑誌を見て設計し、試作したこともあった。 しかし、日本ではまだ商品としては1台も作られていなかった時代である。やはり 優秀で、定評のあるアメリカ製のエンジンを模作した方が安全だし、信頼性も高い。

私は即座に、「やってみましょう」と答え、彼からそのエンジンを頂って、 いそいそと家路を急いだ。忘れもしない、昭和11年の初夏のことである。エンジンは小型の電気着火式であった。「注・スパーク・イグニッションのことで、 当時はこう呼んだ」

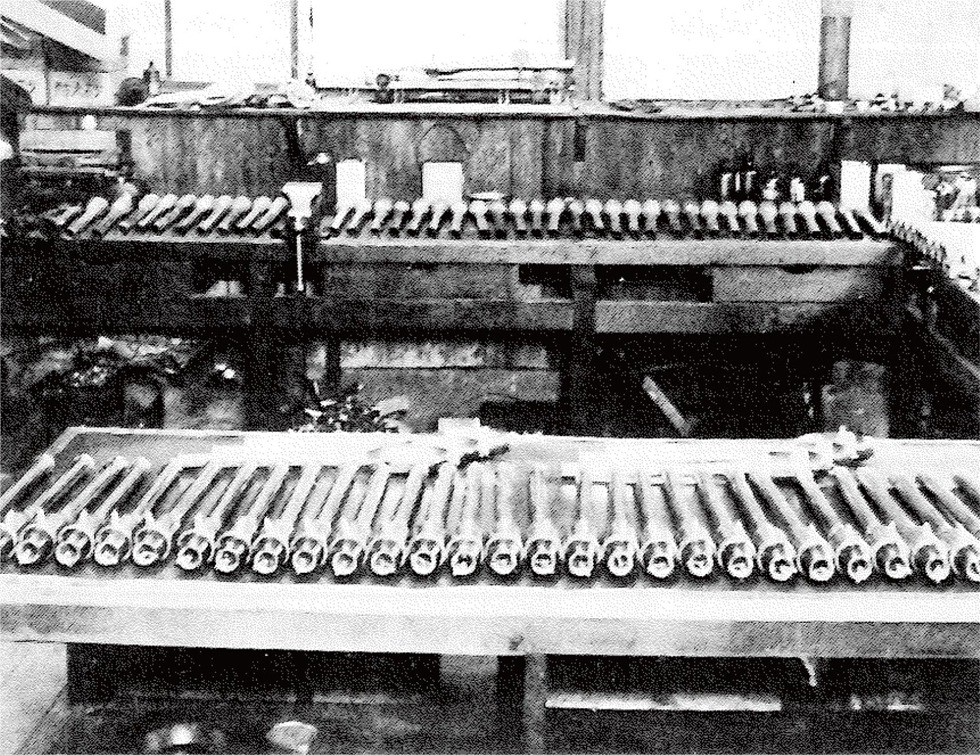

※TYPE-1の量産品。私としては最も思い出深いエンジンのひとつである。

「こういうエンジンを国産化しさえすれば、日本の模型飛行機界は、きっと大きく発展するにちがいない。そうだ。私の行くべき道はこれなんだ!」

ホートン氏から預ったエンジンを机の上に置いて、じっと見つめながら、私は堅く決意した。

1人のアメリカ人との出会いが、私の人生の転機になったわけだ。

私はまず、エンジンを分解し、細かい製図を描き、次に鋳造屋さんにシリンダー 作りを頼んだ。このエンジンは、気筒容積1.665ccで、直径12.75ミリ、 行程13ミリで、圧縮比は4.5。今では見られなくなったピストン・バルブ式の 吸気弁で、排気口は後部にあって、ループ・スキャベンジ方式。私はその一部を模して、新たな設計のエンジンを製造した。回転させてみると、4千回転くらいのものだった。ただし、 フライホイールでなければ始動しなかった。当時はすべて乾電池と感応コイルを積み、燃料もガソリン系統だから、圧縮比も低く、この程度の回転数が常識だった。

ホートン氏に見せると、

「オー、ベリーナイス。アメリカ製よりきれいです」

と大いに喜び、すぐに注文をくれた。これが、OS1型誕生の瞬間である。

そして、私の小さな工場からアメリカ大陸へ、日本製の模型エンジンが旅立った。

ホートン氏の手で、インターナショナル・トレード会社を通じ、約200台のOS1型 「ブランドはピキシーと刻印」が海を渡ったわけだ。すでに蒸気機関の方は何百台も 輸出されていたのだが、このためにガソリン・エンジン用のプロペラも設計し、 木工旋盤などを買いこんで製造にかかった。この頃、蒸気機関のボイラー台などは、 西尾音吉氏に製造を依頼していた。氏は布旋・小阪の自宅で仕事をしておられた。 小林茂善氏と親しくなったのもこの頃のことだ。

やがて、ピキシーで得た知識と経験から、私は大型のエンジン設計に着手しようと 考えはじめた。

「いつまでもモノマネばかりでは能がない。本当のOSエンジンを作ってやろう」

という意気込みだった。昭和12年のことである。

電着式で、1.5ccでは力が不充分。そこで、大きさも重さも2倍ある2型への 挑戦だ。容積は6.92cc、行程20ミリで、重さはピキシーの120グラムに 対して、2倍以上の350グラムになったが、同じ圧縮比で5千回転を出すことが できた。吸気弁をロータリー型にしたのが新しく工夫した点であった。

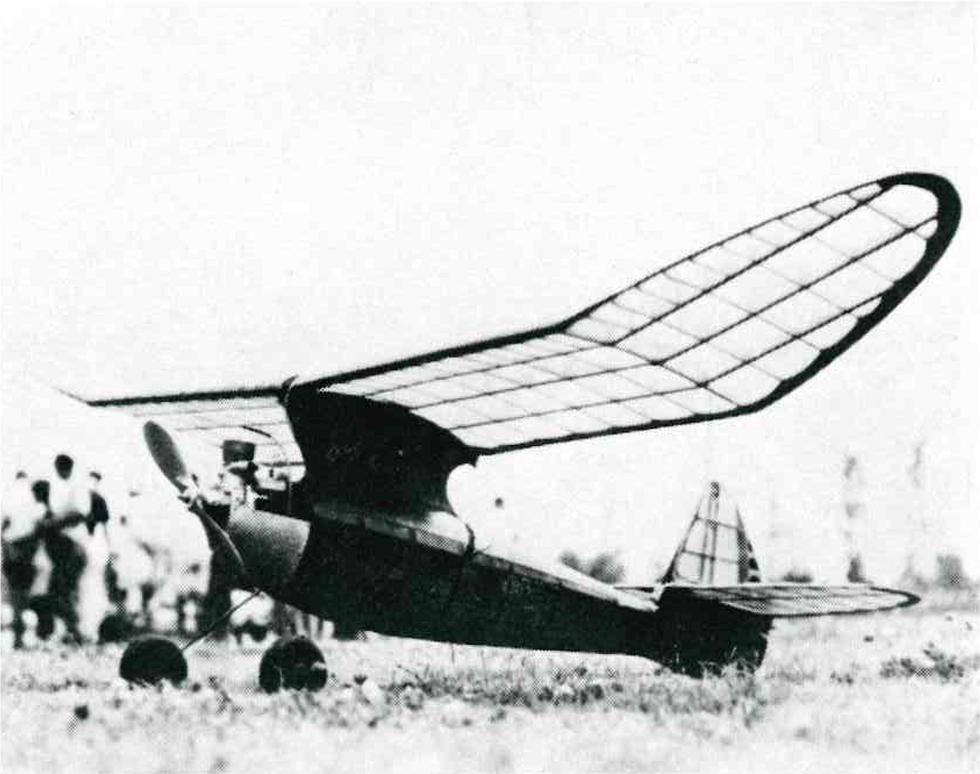

しかし、2型ではまだ力が足りないと思われたので、圧縮比を5に上げ、 気筒直径を少し縮めて20.8ミリとし、行程の方で21.8にのばし、気筒容積7.45ccものを 作った。3型である。これは、当時のアメリカで定評のあったスーパー・サイクロンに 範をとったもので、ピストンバルブを使っている。重さはわずか30グラム増えただけで、性能も良く、私はこのエンジンを付けたプスモス機とスチンソン・リライアントの2つのスケール・モデルを作ってみた。今のラジコン機くらいの大きさで、これでフリー・フライトをやらかすのだから、当時はいかにノンビリしたものだった かがわかるだろう。

といっても、エンジン機を飛ばすような人は数えるほどしかなく、東京で三島通隆氏、間宮精一氏、清水金一郎氏などが輸入エンジンを使っているだけであった。

写真用のセルフ・タイマーを付けて、適当なところでエンジンをとめる仕掛けさえ 珍しく、エンジン機を飛ばすだけで黒山の人だかりができたほどだ。

この3型で、私のエンジンの基礎ができ上がったのである。

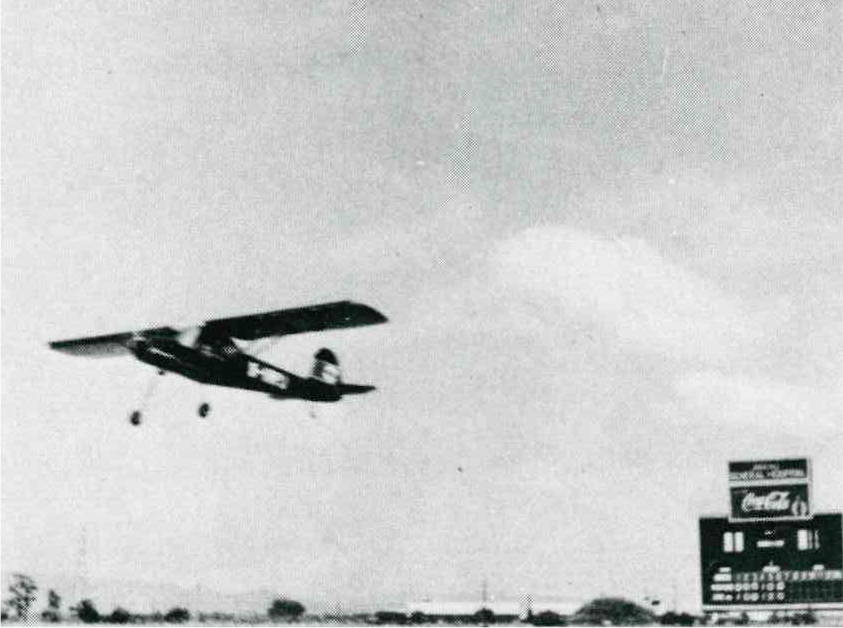

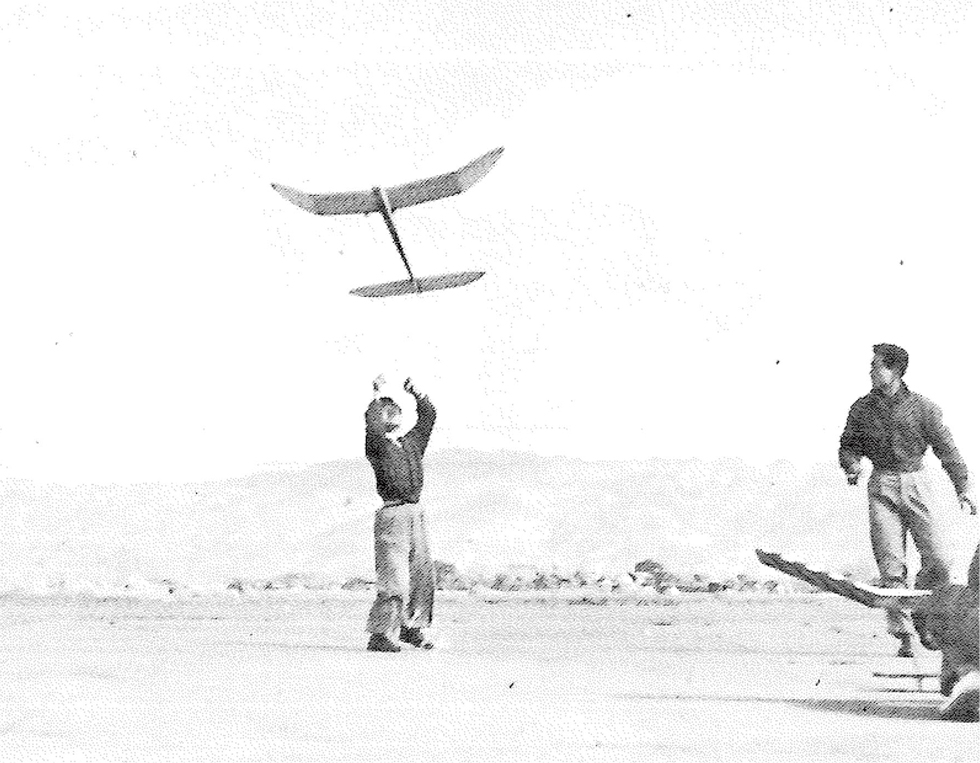

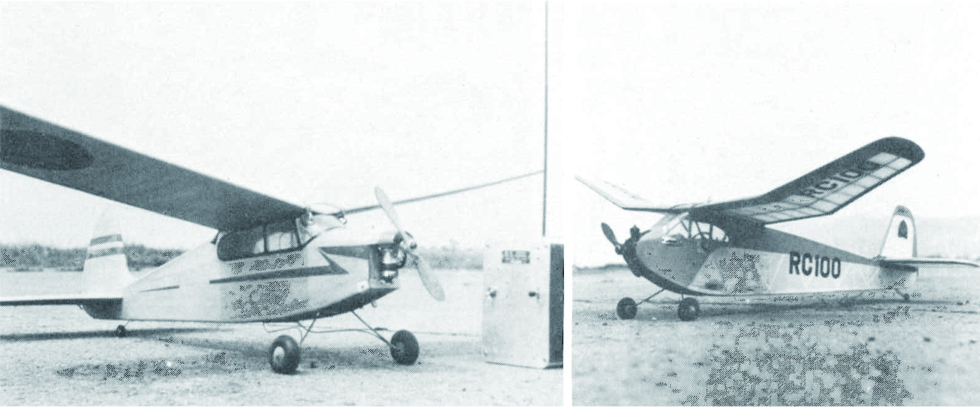

※昭和13年、当時のガソリンエンジン付飛行機、「プスモス」

ささやかながら、私の事業は1歩1歩着実な歩みを見せていた。だが、この道は先人の歩んだ道ではない。未知の分野を自分の力で開拓していかねばならないのだ。模型飛行機のエンジンが、はたして事業としてどれほどの将来性があるのか、誰も予見し得ない。まさに、高村光太郎の詩「道程」にあるように「私の前に道はない/私の後に道はできる」といった心境であった。

しかし、どうやら私は運の強い人間らしい。

当時日本は軍国主義1色に塗りつぶされ、航空機が時代の花形として脚光を 浴びはじめていた。日華事変は中国全士を戦塵につつんだ。国策として青少年層の 航空教育が採用され、文部省は小・中学校の教育過程に模型飛行機をとりあげた。 模型飛行機からグライダーへ、さらに本物の飛行機へと一連の教育が始められたのである。ガソリン・ エンジンの模型飛行機もようやく注目を浴び始めた。

たしか昭和13年の夏のことだったが、生駒山上でアジア連盟(戦後、至心会と改称)主催の模型大会が開催された。主宰者の木本国三氏は、大阪・桜宮橋で 寒中水泳を催し、夏は大和川で水泳場を開き、そのつど、模型機の大会を独力で 行ってきた。本職はハリ・灸の先生だが、青少年の世話役と模型飛行大会の勧進元の役割を勤めめる、国士風の人だった。この生駒の模型大会に私はプスモスを持って 出かけた。というのは、幼い頃、模型ファンだった私が、このアジア連盟の大会に出場して賞品をもらい、木本さんとも親しかったからである。

生駒山上は海抜600メートルもあるが、ニードルバルブの加減にも苦労せず、 エンジン機はうまく飛んだ。見る人に「本物そっくりだ」と、感心されたものである。おそらく関西の競技会でガス・フリー機が飛んだのはこれが初めてのこと だったろう。木本氏とのおつき合いは戦後もずっと続いた。

こうして私の事業がなんとか軌道に乗りはじめた頃、1人の少年が、ひょっこり 工場を訪ねてきた。広田守君である。岡山出身の彼は、なによりも模型が大好きで、 工場で仕事を見習っている内に、そのまま居ついてしまった。従業員として広田君が第1号となったわけである。非常に研究熱心で根気もよくエンジンの製造、 ラジオ・コントロールの試作、そしていまはライブ・スチーム・ロコの試作と、 定年後も嘱託として、私のそばで頑張ってくれている。彼はUコンによる2時間近い長時間飛行をはじめ、ラジオ・コントロール機による多くの滞空日本新記録を樹立、 昭和48年5月21日には、12時間43分2秒の滞空世界新記録を樹立してしまった。実機を含め、これが日本の航空史上初めての公認世界記録を樹立した努力家だ。

又、名古屋から親戚の武智喜久男君を大阪へ呼び寄せ、工芸学校に入れて、卒業と 同時に働いてもらうことにした。その後、長年にわたり、私の片腕として専務取締役で頑張ってくれたが、昭和54年、病気により51歳の若さで亡くしたのは 残念である。

さて、昭和14年頃になると、模型教育はいよいよ本格化し、大阪でも堺市大浜の 水上飛行学校の1部門として、模型教材部門開設の動きがあり、校長の井上長一さんから私がそのプランニングを任されることになった。私としては、実物の機関について研究もしたく、航空力学や材料学についても勉強しておきたかったので、 引き受けることにした。

この学校には、軍の払い下げの飛行機が5台ほどあった。また部品もたくさんあって、 研究にはもってこいだったが、私の工場の方が忙しくなり2ヶ月ほどしか 通えなかった。わずかな期間だったが、この間に井上氏や教官の中正夫氏と知り合った。井上氏は、独力で堺飛行場を興し、わが国最初の定期航空路を創設した、民間航空界の元老である。中氏は長い航空経験を持つ人で、特に模型飛行機では明治末期から 熱心に活動され、後に毎日新聞航空部に転じ、また財団法人関西飛行協会の事務局長を努めながら模型飛行機の普及運動を続けてこられた。思えば古いことだが、中氏とは、氏が永眠されるまで20年以上にわたって深い交友関係が続いた。

木本さんといい、広田君といい、中氏といい、みんなの友情が私の事業を支え続けてくれたのである。もちろん、ほかにも模型業界の多くの指導者、同業者、 そして従業員の人たちの支えを忘れることはできいない。

こうした「人の和」が今日の私を築き上げてくれたと感謝している。

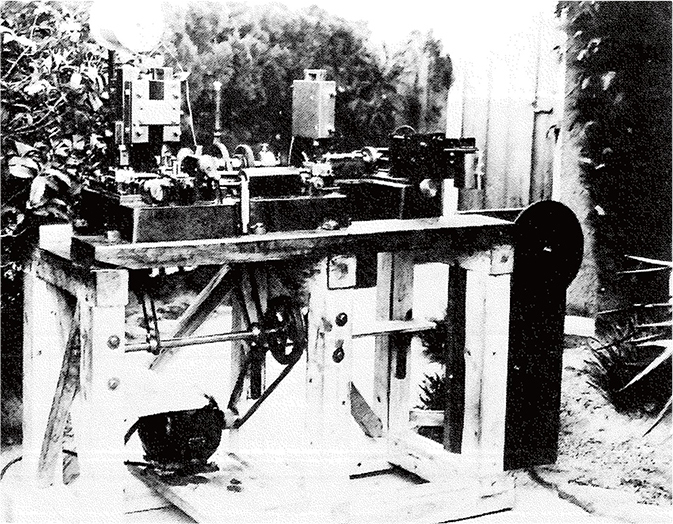

※私が改良した自動印字機。本業に暇を見つけてはいろいろと工夫をしたものである。

地元の人でなければ「杭全」と書いて「くまた」と読める人はまずいないだろう。大阪の東南、百羅(くだら)から平野に通じる街道に、杭全神社という古い郷社がある。「杭全の喧嘩祭り」で知られた神社で、このあたりが杭全町。今でこそ杭全ロータリーは5本の道路が交差し、交通量の多いところだが、その頃は関西本線に 沿った一面の畑地で、ぽつぽつと工場が建ち始めたばかりであった。

先にも登場した小林茂善氏が井上長一氏らと堤携して、ロータリーの西の町はずれにあった紡績工場を改造し、ライトプレーンの製造工場にしていた。堺水上飛行学校に 模型部ができたからである。日華事変の拡大とともに、国民学校と改称された 小学校に、模型飛行機が教材として採用され、東京日々新聞や大阪毎日新聞が、模型飛行機の普及促進に乗り出した頃である。そして、原愛次郎氏・木村秀政氏・ 浅海一男氏らによって、ゴム動力ライトプレーンのA1型、グライダーのG1型が規格化され、量産が必要となったために、こうした製造工場が できた。模型飛行機も、今まで業者が思い思いに作っていたものを、翼荷重や機体の 寸法・プロペラのピッチ比などを、学問的な根拠にもとずいて決定するようになったのである。私はこの工場と関係はなかったし、やはりエンジンが専門なので、いくら模型熱が高まってきてもライトプレーンに手をつける気はなかった。

やがて、毎日新聞社主催の模型飛行機大会が盛んに行われ、エンジン機を実演してみせる機会も多くなってきた。 それとともに、エンジン機ファンも増えてきたのである。

OSエンジンも昭和15年頃、6型の設計を終え、決定版が完成していた。 気筒直径23ミリ・行程22.6ミリのピストン・バルブ式のもので、容積9.35cc。2型よりもずっと大きいのに、重量は300グラムに抑えられ回転数も6500に増えて、ずっと強力なものになった。 この頃、この杭全に増田さんという人が、東洋精機工業所という名の、小さな印字機の工場を営んでいた。ひょんなことで知り合って、工場を訪ねてくれ、私も彼の工場を訪問したりしていた。

「印字機を、いちいち手で回したりしないで、押すごとに字を繰るようにしたらどうですか」

「そういう工夫ができれば、大変便利でしょうな」

「ひとつ、考えてみましょうか」

そんな雑談から駒が出て、私は自動印字機を試作して提供したことがある。こういう考案となると、もともと三度の飯より好きだから、本業に暇を見つけてはいろいろな工夫をした。たとえば、自動的に操作できるタッピング盤を発明したし、奇抜なものでは、アルバムに写真をはさむアートコーナーの打抜き機の考案がある。型抜きをして、アラビアゴムを付け、折り曲げる工程を自動化したもので、当初カメラが流行しかけていたこともあって、このアートコーナーの製造はヒットしたはずである。増田さんも、喜んで私の発明を製品化してくれた。

増田さんは、商売に腕もあったし、良心的な製品を作ってもいたが、時代はそろそろ統制経済に入り、個人経営が難しくなっていった。

「なぁ、小川さん・・・・・・」

ある日、彼は浮かぬ顔をして話しかけてきた。経営が困難になってきたので、工場を買ってくれないかというのである。

田辺の工場は、もともと自宅の一部を改造したもので、手狭になっていたし、 おいおい従業員も増えてくる。ここらで新しい工場を求めなければならない時期にきて いたのである。

「考えてみましょう。なるべく御希望に添えるように致します」

と返事をして家に帰り、さっそく両親に相談してみた。最初は私の事業に反対だった父も、その頃は私のエンジニアとしての生き方を認めてくれていた。

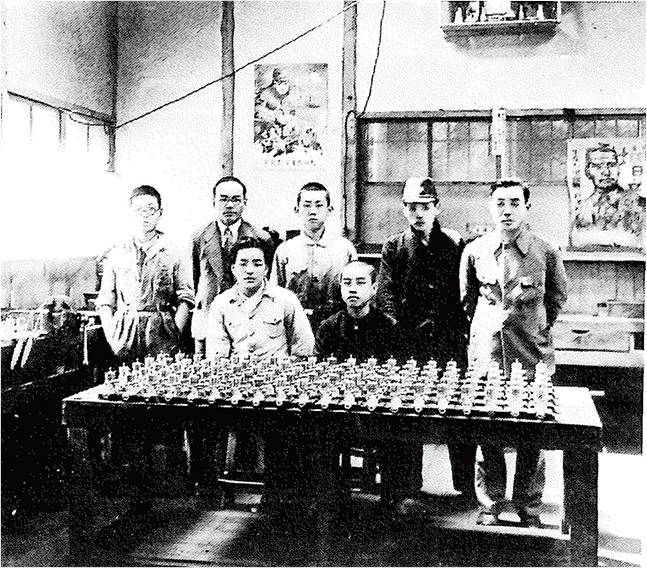

※TYPE-6の量産品を前にして。後の壁には<増産>とか<大日本産業報告>という文字が見えて戦争の影がしのび寄ってきた時代である。

エンジンの製造が 着々と実績を挙げていることもあって、賛成してくれたのである。

日華事変は泥沼化し、やがては対英米戦争に突入すると見られ、日本は国をあげて 高度国防国家へと傾斜しつつあった。しかし、国内はまだ平和で、軍需景気もあって、模型界は急ピッチの増産に賑っていた。

増田氏とは、数回にわたって交渉した。その結果、私の考案した製品の特許権や、 増田氏の設備している工作機械の評価などでも折れ合いがつき、円満に工場を譲渡 されたのである。ちょうど昭和16年の秋のことだった。

引っ越しと同時に、まず増田氏のものだった工場の改築にとりかかった。当時は、 70坪ばかりのトタン葺きの工場だったが、これを、国道に面したところを 事務所として造作し、工場も2階建てに、ほかに製品倉庫も作った。また、田辺から 移した機械の据え付けなどしている内に、その年も押し詰まっていた。

「新工場に移ったからには、いっそのこと会社組織にしよう」

そう両親と相談して、この16年12月10日、東住吉区杭全町518番地に、小川精機株式会社の看板を揚げることになった。資本金は、自己資金で20万円を全額振り込み とし、私が社長、父が相談役となり、ここに法人としてのスタートを切ったのである。

この2日前、12月8日、日本は運命的な朝を迎えることになる。

「本日早朝、帝国陸海軍は、西太平洋において、英米と戦闘状態に入れり・・・・」

このラジオ放送を耳にした時、私はジーンと身の引き締る思いがした。

「いよいよか・・・。これは大変なことになったぞ」

というのが実感だった。

我が模型人生(第3章)

今から思えば、当時の模型界の隆盛は強いられた感が強かった。国民学校は1年生のキビガラヒコーキから高2の胴張り機まで、文部省の命令で作らされ、学校の先生は国民服を着て、戦闘帽を かぶり、模型飛行機の講習に出かけなければならなかった。

競技会は、左手に模型機を抱えて分列行進し、大会会長の前で挙手の礼をするといった国防第一主義だった。まさしく押し付けられた模型熱の隆盛であった。しかし、一面では、この中から熱 心な先生も生まれたし、本当に模型の好きな子供が後にはファンとして育っていったことも見逃せない。明治以来、野放しだった模型界に、アメリカやドイツの範をとって、模型機の級別 ができ、1つの規格のもとに競技ができるようになったのも、見逃せない功績といえるだろう。

ライトプレーンのAB級、被覆胴ゴム動力DE級、グライダーのGH級と、寸法や翼荷重・胴体断面で航空力学的な要素が必要になってきて、模型ファンたちは、翼型・プロペラなどを熱心に研究し、「模型」「模型航空」などの専門誌も創刊された。ガソリン・エンジンも、たちまちに普及し、アメリカのA・B・C級の代わりにI・J・K級の呼び名が使われたが、当時、電着式という重い余分なウエイトを積んでいたし、構造上から言っても、3cc以下のI級(A級)は使用が難しく、J級(B級)か主に4・9cc以上のK級が幅をきかせていたようだ。

私は、OS1型を作った頃から、アメリカのチャンピオンプラグを使っていたが、プラグやM&Mのゴムタイヤを注文したり、電着式のコイルもスミスのものをとりよせて研究していたことがある。 東京では、昭和10年の秋に中岡健一さんが、米国製のブラウン・ジュニアを付けて飛ばしたようだが、昭和14、5年頃から、関西の模型大会で飛ぶガソリン機は、私の作ったものだけであった。この期間にOSエンジンは、先に述べた6型をはじめ、その改良型の7型ができた。

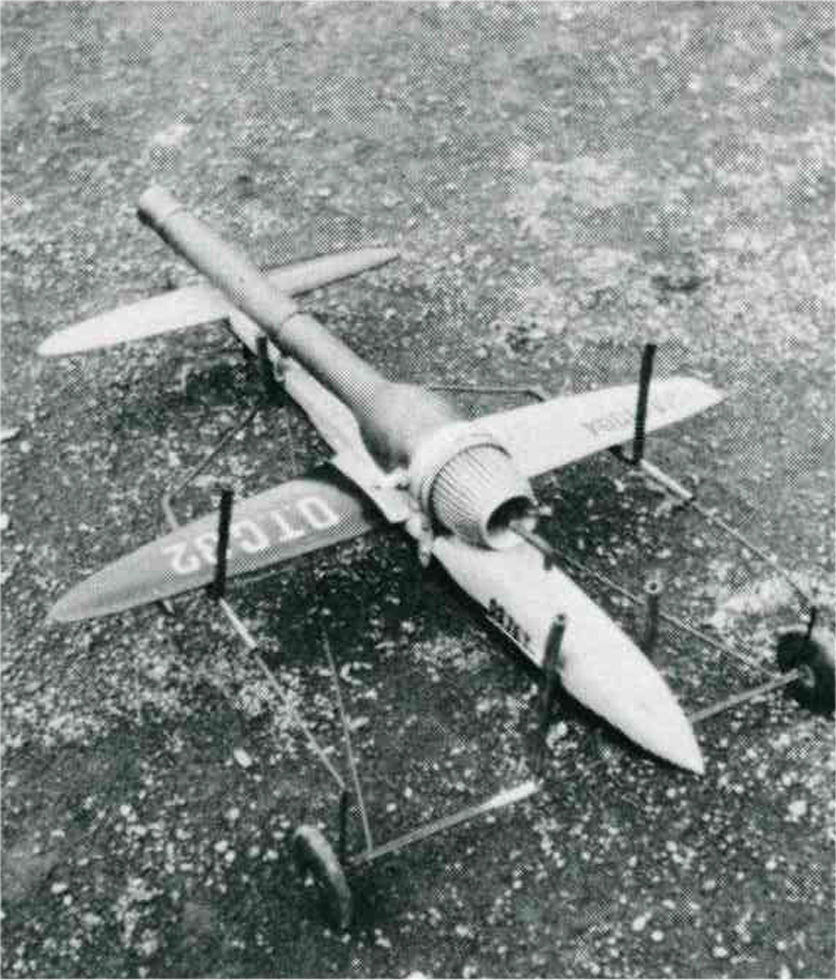

※当時のジッパー型ガソリンエンジン機。

それまで、シリンダーは単体の鋳造製で、圧縮比も5が精一杯だったのを、6型ではじめて鋳造の肉を薄くし、アルミニウム製のスリーブとヘッドをはめこむようにした。この技術的改良で重量を節約し、圧縮比も5・2にあげられ、回転数は一挙に6500から7000まで向上させ、馬力は1/2馬力になった。

昭和16年の春、ドイツ国民航空団模型航空部長のグスタフ・ベンシュ氏が、カール・ニート氏と共に来日し、各種の模型機の公開飛行・製作講習を行なって、一層わが国の模型熱に拍車をかけた。ちょうど、堺水上飛行学校教官の中正夫氏が毎日新聞社の技術研究部で、原愛次郎氏や浅海一男氏とともに、ニート氏の世話をしておられたことから、私は何度もニート氏一行と、持ってきたエンジンや機体を見学することができた。彼はクラトモ4型・10型・30型の3つを持ってきたが、10型は直径22ミリ・行程25ミリ・回転数6000で、出力はほぼ6型と同じだが、420ミリグラムという重いもので、

「これなら、ドイツに負けやしない」

と、私は自分の設計の正しかったことに自信と誇りを抱いた。

その年、毎日新聞の主催で、南海線中百舌グラウンドで模型競技大会が開かれ、東京から三島通隆さんや、横田清一郎さんも来会し、はじめてガソリン・エンジン機が、10数台ならび、爽快な飛行で観衆を楽しませた。エンジン機への関心を高めたことは言うまでもない。たとえばニート氏の持ってきたウィルヘルム・ハース設計の、深い矩型胴に強い上反角のついた翼幅が2メートルもあるのがフリー・フライト用に使われていた。安本直昭、林浩三、中村新三郎などの各氏が活躍した頃で、東京では木村秀政先生や作家の北村小松氏、中山賢治、清水金一郎、島谷次郎、鹿島達朗などの諸氏が競技会ごとに愛機を飛ばしていた。

昭和18年の日本記録は、K級で大阪の中村新三郎氏が17分20秒の滞空に成功してみごとに獲得したが、これにはOS6型エンジンが装備されていた。

この機体は、初めてジッパーという胴体状に垂直面をたてて、翼を支える形をとり、8月15日、茨城県の石岡滑空場(グライダーのメッカ・中央滑空訓練所があった)で行われた全国大会での飛行であった。それまでも、各地で行われていた競技会で、OSエンジンは、輸入エンジンと戦って、いつも好調であった。1・2位を占めた記録を書き上げていたら、とても紙面が足りないほど、OSエンジンは至るところで真価を発揮した。

※戦時中の飛行大会。

現在の東花園にあるラグビー場にて。私もこの後、戦線に参加することになる。

昭和16、7年頃、大日本飛行協会が模型運動に積極的に乗り出し、各地で全国大会や講習会が開かれた。しかし、それは軍国教育の一環であり、国民服と戦闘帽の先生たちが、軍服いかめしい役員とともに、物々しい訓辞をしたものである。

けれども、模型愛好家は、そんな風潮とは無関係にアメリカのルールを学び、早くも三島通隆さんや横田清一郎さんは、ラジオ・コントロールの研究をしておられたし、北村小松氏は、GコンやUコンに手を染めておられた。

このような模型界の隆盛に便乗して、文部省型の教材模型や、毎日新聞社制定のA1・G1・C1から、ベンシュ氏、ニート氏によって紹介されたユングフォルク、レーンのグライダー、ブルンマー・エンジン機を製造販売する業者が続出して、「模型航空」や「航空朝日」といった雑誌の広告を賑わした。

ガソリン・エンジンの製造業者もみるみる内に増える。昭和10年に、大阪地区で200軒だった模型飛行機材料業者(卸・小売とも)が、16年には450軒となり、その年の夏には700軒に激増。17年4月、商工省が告知48号で「国民学校教材用模型飛行機及一般用模型材料及部分品最高販売価格指定の件」という長ったらしい法令を発布し、統制経済の典型的なマル公が決まったが、その時すでに全国に1万軒以上の業者を数えていた。北海道300軒、四国で500軒、中部地区・関東・東北が4千軒、近畿になんと3千500軒である。エンジンだけをとっても、おびただしい数のメーカーが多様なものを製造していたのである。毎日新聞社技術研究部の指導で、井上正男氏らは大日本小型航空機株式会社を創り、ニッポンI型・II型・III型などを製造していた。そのほか、記憶に残るものを挙げてみると、尾上工業の日の丸34型、東航の1型、東雲1型、ツバサC型、大東小型、ヒラコー、光1型、2型、フジ、太田K型、昭和精機のニッポン号、出口精機のデグチ、興電社の隼、中谷内燃機の中谷式、石井製作所の迅風・超迅風、それに東京小型発動機の礎(いしずえ)など、にわかにエンジン・メーカーが輩出した。

なかには、ほんのやっつけ仕事のような製品もあったし、外国製品の模倣でしかない、ひどいものもあった。値段の方は、エンジン1台がコンデンサーとコイルの付属品込とも50円から70円くらいだった。プロペラ一本が1円50銭見当、プラグ1個が3円くらいした。エンジン機を作るには月給1ヶ月分を必要とした。しかし、そんな高価なものでも、かなり売れたし、多数のエンジンファンがいて、もっと高い外国製品さえ買っていたほど、模型熱は高まっていたのである。

現在なら、月給1ヶ月分で10台以上のエンジンを購入することもできるわけで、模型ファンは恵まれているといわねばならないだろう。

ところで私は、当時の模型の流行をよそに、じっくりと従来の6型の改良に取り組んでいた。9型になって、回転数は8000に上がった。国産エンジンで代表的なK級では、ニッポンII型が容積9.5cc、寸法は22×25ミリで4000回転、東航一型が7000回転、太田K型は容積7.5ccで20×24ミリ・5000回転、MECは3500回転にすぎなかった。

そんなわけで、昭和17年、京都の大久保飛行場で開催された全日本模型大会「毎日新聞主催」には、50余機が乱舞する盛況だったが、外国勢を除くと、入賞したのはすべてOS6型を搭載したものであった。OSエンジンは、まさに当時の日本模型界に君臨したのである。

♬ 天に代りて不義を討つ

忠勇無双の我が兵は・・・

戦時下には、出征兵士を送るそんな軍歌が町のあちこちから聞こえていた。しかし、私はもともと体の大丈でない方で、徴兵検査でも第ニ乙種だったから、まさか招集を受けるとは考えたこともなかった。いわば他人事として考えていたのである。

しかし、昭和18年9月、その「まさか」の招集令状(赤紙)が私にも舞いこんだのである。正直いって、一瞬「これは、えらいことになった」と思ったものだ。ただ、以前に招集をまぬがれていたこともあって、楽観的な受け止め方をしていた。

「なあに、体格検査で即日帰郷ということになりますよ。あまり派手な壮行会はやめて下さい」

そう言って、自信を持って出かけた。

はたして軍医殿は、聴診器をはさんで首をかしげ、貧弱な私の体格をしげしげと見ていた。「どう判断したものか」と言った表情である。

そして、しばらくしてから「君は自動車を運転できる特技を持っておるんだったな」と、しぶしぶという顔つきで合格にしてしまった。

昭和14年頃に自動車の運転免許を取っていたのだが、それがアダとなった。その頃は自動車の運転はごく限られた人だけの特技で、前線では運転技術者が不足していたのである。観念せざるを得なかった。

※昭和11年、当時の田辺の工場内部のスナップ。

秋風の身にしみる頃、上本町の三十八連隊に入隊。ここで新兵同様の基本教育を受け、早々に汽車に乗せられて、広島・宇品港から船で南の海へ出発した。さいわい途中で敵の潜水艦に出会いはしたが、無事に南方戦線に加わることができた。

海南島からマレー半島へ—。初めて見る異国の風物は物珍しくもあったが、兵隊の身にとっては、それどころではなかった。

私の任務は、野戦病院付自動車の運転だった。これは最前線ではなく、ずっと後方に居るわけで、まず敵の鉄砲玉に見舞われる気遣いはない。それがせめてもの

さいわいだった。

私が出征した後は、父が工場を見てくれることになり、杭全工場ができると同時に、母方の親戚にあたる山内長治君が営業と庶務の仕事を担当してくれていた。また、

工場に残った人々も、OSエンジンの生産を助けてくれたので、工場閉鎖の憂き目を見ずにすんだ。しかし、戦局は日に日に悪化し、昭和19年になると、本土空襲が始まって、模型飛行機を作るどころではなかった。「一億玉砕」の呼びかけに、否応なく父は、全く関係のない軍需品製造の一端を受け持つことになり、早川電気会社【現シャープ】の協力工場として空中線落車(飛行機のアンテナ)の部品製造をすることになった。OS8型・9型までで一応模型エンジンはストップをかけられたわけで、工場の若い従業員は「いつになったら、また、あの快よいピーッという音が聞けるようになるのだろう」と、さびしがっていたという。

真珠湾からマレー沖・シンガポール攻略と、景気良く太平洋に拡大した戦局も、この頃には英米の反攻が激しくなり、昭和19年、もはや敗戦の色は覆うべくもなかった。

私はその頃、スマトラから転じて、タイとビルマの国境に駐屯していた。衛生隊の運送自動車を運転していたので、激烈な前線からは遠く、生命の心配はなかったが、むごたらしく傷ついた将兵が運ばれてくるのを見ると、戦争の悲惨さをいやというほど感じさせられた。昼間は、絶えず敵機の機銃掃射に悩まされていた。すでに制海圏も制空圏も、完全に敵に握られ、家郷との通信もぴったりと絶えてしまった。

「日本本土もB29に焼かれている」

「海軍はなくなったそうだ」

そんな不吉なニュースが、兵士たちの間でひそかにささやかれていた。敗戦はもはや決定的となった。しかし、私たちは、まだ大日本帝国陸軍の威容を整えた大部隊で、バンコック市に駐屯していた。シャムは好日的だったし、運命の日、昭和20年8月15日を迎えても、大した変化はなかったのである。話に聞くガダルカナル島のような悲惨さや、満州の捕虜収容所のように過酷な目に合わなかったのは、さいわいと言えた。武装は解いたが、無傷の四師団がそっくりそのまま旧陸軍の秩序を守り、自治的に集結していた。

私など、遅く出征した者としては、恵まれていた方だろう。もしも自動車の運転技術がなかったら、末期の召集で特攻兵としてかり出され、どこかで死んでいたかも

しれない。結果的には、芸が身を助けた。

大部隊でまとまっていたこともあって、帰還も手順よく、昭和21年5月、なつかしい故国の土を踏むことができた。この時ばかりは、さすがに「よくぞ生きのびたものだ」と、嬉しくてならなかった。

しかし、大阪に着いて、一面の焼け野原を見て、私はびっくりした。大都会があったとは思えないほど、悲惨な情景がそこにあったのだ。点々とバラックが建ち並び、

みすぼらしい身なりの人が、テント張りの闇市をうろついていた。天王寺駅までたどり着くと、どうやら東住吉一帯は、焼け残っているらしいので、ほっと一安心した。重い軍靴を引きずりながら、家の近くまでくると、ところどころ空襲の爪跡が見えた。

実家は焼けてしまっていた。だが父の借家は焼け残っていて、家族と二年半ぶりにめぐり合うことができた。「よかった!本当によかった」と、心底から神仏に感謝したい気持ちだった。

少し落ち着くと、

「工場は残りましたか」

と、まっ先に父に尋ねた。工場が無事で、日用品などを製造していることを聞いて、猛然と湧きおこったのは、「もう一度、模型エンジンを作ろう。すばらしいエンジンを作るんだ」という思いだった。

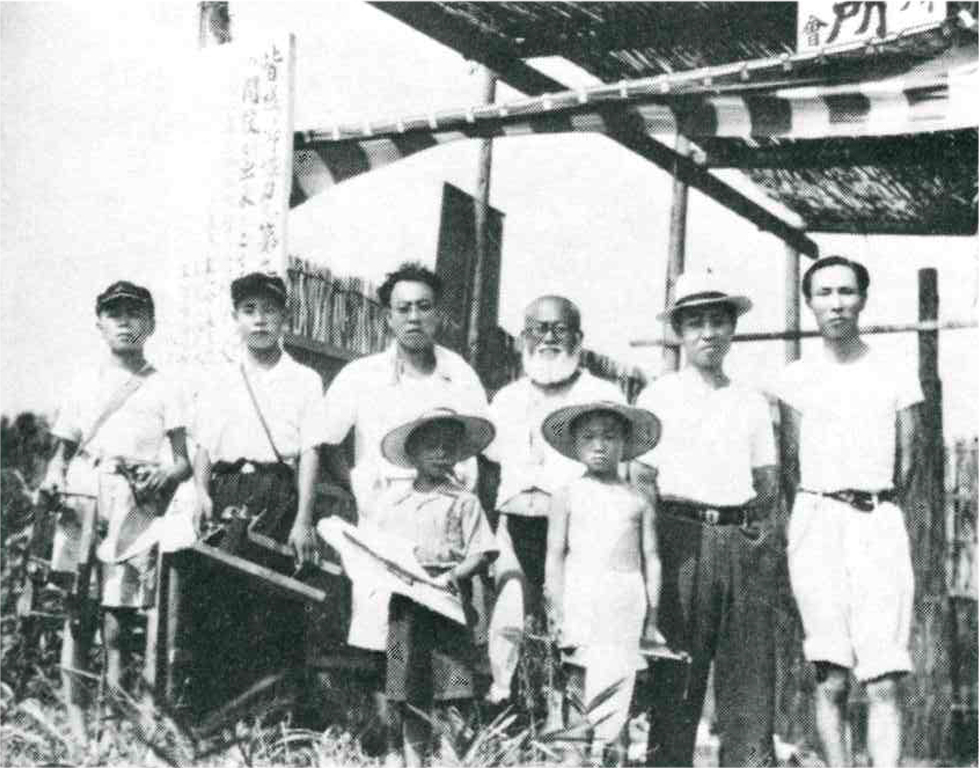

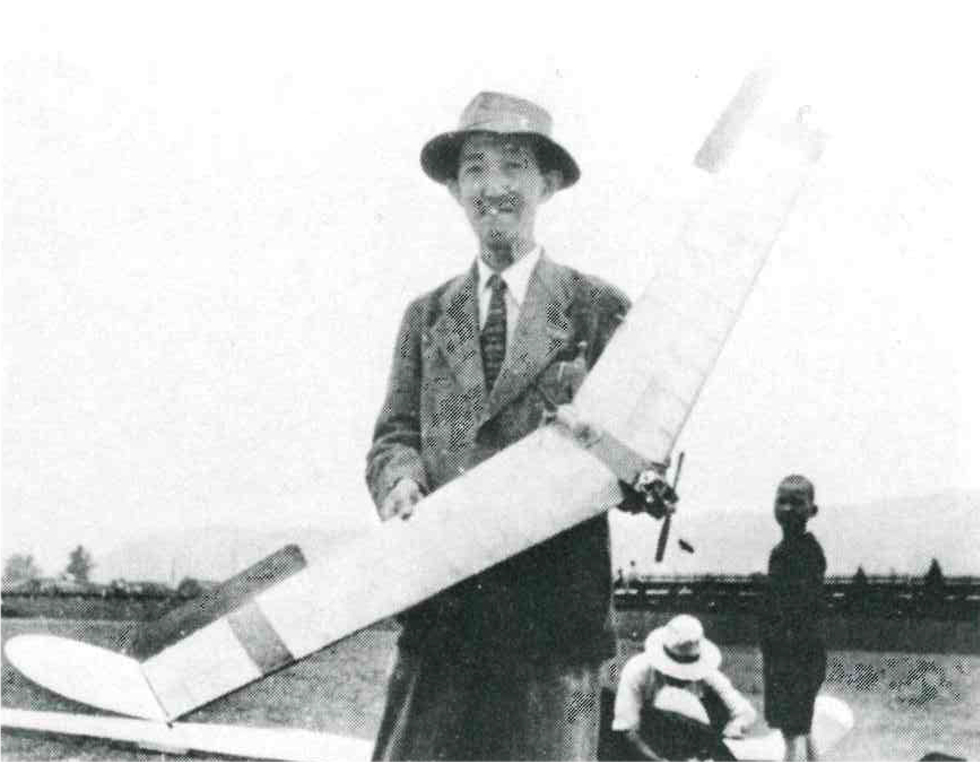

※戦後20年代初期

至心会の木本国三氏と私

当時は至心会という団体が、模型活動もやっていた。

「模型飛行機は当分だめだろう。アメリカの命令で、飛行機は一切禁止されているからな」と、悲観的な見方をする人も多かった。終戦後、総司令部の命令で、航空機の製造や使用・所有を禁止されたが、その中に模型飛行機も含まれているという記事が、新聞に出たことがある。しかし、これは全くの誤解で、アメリカ側は、風洞実験など実機の研究に使う「飛行模型」はいけないといっていただけなのだ。総司令部の基本問題研究課の文案に、モデル・オブ・クラフトとあったのを、日本の役所で模型飛行機だろうと早合点したのである。敗戦で虚脱状態の日本人は、触らぬ神にたたりなしと、田舎などでは玩具屋の軒先につるしてあった模型飛行機を、巡査が押収していったという悲喜劇もあったのだ。

「模型飛行機がダメなんて、そんなバカなことはない。模型は、趣味だよ。スポーツなんだ。いまにアメリカ人たちと仲よく飛ばし合う時がくるさ」

私はそう信じていた。

帰国した年の秋、私は戦前から設計を進めていたOS10型を、本格生産することに踏み切った。これは、いままでよりもずっと強力なものにしようと、圧縮比を6.5に上げ、直径は9型と同じだが、容積を9.7ccとした。吸気口をシャフトバルブにし、掃気はリカルド作用を応用した旋回掃気。回転数も初めて1万に達した。戦前のガソリン・

エンジンは圧縮比がせいぜい4か5。回転数も5・6千というところであった。周知の通り、エンジンのパワーは、回転数とトルクに比例する。したがって、馬力を出そうと

すると、気筒容積を大きくするか、有効圧力を高くするか、回転数を増すかの、三つしか方法はない。大きさには、模型エンジンとして、それぞれの級で制限があるし、

正味有効圧力を上げるにも、ノッキングなどの点から燃料の研究や、シリンダーの材質の改良という問題が出てくる。回転数を上げるについては、軸受けや吸入弁の開閉時期とか、吸入容積などが問題になる。ピキシーを作った時、ピストンバルブを使ったが、その後、9型にディスクバルブとリードバルブを試みた。その頃は、すべて電着式なので、前方にはコンタクトブレーカーなどの装置が必要で、いまのような前方キャブを置けないため、ディスクバルブが多く使われていた。しかし、私は、吸気弁の効率からいって、シャフト・ロータリーバルブに移行することを信じ、10型ではこれを使った。その頃のアメリカの傾向をみると、圧縮比はマッコイの7.5、アーデンの9というように高くなり、そしてバルブはほとんどシャフト・ロータリーになっていた。軸受けは、ブロンズが主流だった。

10型に次いで昭和22年に11型(OS57)ができあがった。

戦後、2本のワイアを使ってコントロールする「Uコン」のスピード競技が進駐軍によって紹介され、高速力が要求されてきたので、さらに圧縮比を6.5 、回転数を12000にして、アメリカ・エンジンの水準にようやく追いついた。しかし向こうではマッコイの14000、メドウエルの15000というすごいものがある。私は、まだまだ研究の余地があると、物資の乏しい中で他の一切を忘れて、より良いエンジンを産むことに熱中した。

「いまにきっと、模型全盛時代が来る。日本のエンジンを世界に広める日が・・・」

私はそう固く信じていた。

我が模型人生(第4章)

※当時のTIMACの宮城前の競技会風景

私の想像は当っていた。

昭和21年、私が帰国する前、すでに東京で北村小松・浅見一男・間宮精一・清水金一郎といった諸氏が、進駐軍のスミスやビー・ケリーというベテランと仲良くなり、総司令部の了解を得て、同年の夏、「東京国際模型飛行機クラブ」(TIMAC)が結成された。このケリー氏がTIMACの会長になったが、一時帰国する際、OS6型を持ち帰り、向こうでの競技会に出したが、「アメリカ製エンジンに全く劣らなかった」と後で話してくれたことがある。

TIMACの発足で、東京で急速に模型熱が再燃したことは言うまでもない。一切の航空を禁止され、いわば翼を失なっていた日本人にとって、空への情熱はいやが上にも舞い上る。いままで模型には無関係だった元パイロットや航空工業の技術者たちまでが、模型飛行機に飛びついたのである。進駐軍によって紹介されたUコンのスピードやスタントの面白味が、この人たちを魅了した。零戦や隼などの思い出深い機体が、実機そっくりの模型で飛行することが、愛好者急増の隠れた秘密とも言えた。TIMACは早くもアメリカ模型飛行機協会(AMA)の競技規定に準じて、エンジンの級別や競技方法を制定して、盛んに日米親善大会を開いていた。

東京に比べると、関西は立ち遅れていた。敗戦とともに「この商売はダメだ」と転業した人もあったし、「飛行機は作ってはいけない」と考え違いをしていた人も多かったのだ。しかし、模型ファンの急増とともに、やがて模型メーカーの動きも活発化してきた。ある者は戦前の老舗を復活させ、ある者は時勢に遅れまいと模型業を始めたのである。

昭和24年中に、東京に18、大阪25、京都に7、神戸では6と、みるみる内に業者は増えていた。百貨店もすべて模型部を設け、これに業者が殺到して、たがいに権利を争奪し合う「乱立時代」の様相を呈していたのである。国産エンジン・メーカーだけでも十指に近い数だった。これらのエンジンが進駐軍将校や兵士たちが持ち込んだ

アメリカ製・エンジンともに、模型ファンを楽しませたのである。

この間に私の工場からは、OS57と呼ばれた11型と、12型が相ついで生産された。11型は容積9.31cc、大きさは23.2×22ミリ。また12型は9.85cc、

23.5×23ミリとやや大きく、回転数もついに12000回転にまで向上した。重量も310グラムと軽い。11型・12型ともにシャフトロータリー・バルブを採用した。

当時の他社のエンジンには次のようなものがあった。

| 名称 | 級 | 気筒容積cc | 直径×行程mm | 圧縮比 | 重量g |

|---|---|---|---|---|---|

| スミス | 1/2A | 0.81 | 9・9×10・5 | 6・0 | 48 |

| マミヤ0・9 | 〃 | 1・59 | 13×12 | 6・0 | 63 |

| エンヤ19 | A | 3・22 | 16×16 | ||

| ホープ | B | 4・58 | 18×18 | 7・0 | 210 |

| スカイポニー | B | 4・82 | 19×17 | 6・0 | 213 |

| KO29 | B | 4・79 | 19×16・5 | 7・0 | 195 |

| スーパーデビル | D | 9・97 | 23×24 | 6 | 395 |

| エンヤタイフーン | D | 10・4 | 24×23 | 6 | 373 |

※私は昔からカメラが好きで、写真を撮りまくったものだが、戦後、引き揚げ直後ということもあって、競技会での明るい笑顔は私の心を明るくしてくれた。

小はロック049から、フジ、ホープ、アツタ、ワスプ、コメット、ニコン、ハルなどほんの手工業のようなものまで加えると、実におびただしい数であった。

こういう趨勢から、昭和24年の春、同好者が集まって、上本町一丁目の旧師団跡地で「飛ばし会」を開いた。神戸の井村正一氏、布施の浜田貞雄・富永奏雄氏、大阪の久野定広氏・河村益男・小林英夫・林恒氏らが参加して、薄暮までUコンを楽しんだ。その頃はほとんど電着式なので、なかなか始動せず、一日中、指を真っ赤にしてプロペラを回していた人もいた。

その中の数台のエンジンはグロープラグをつけていた。

「電池なしで回るんですね」

見学に来ておられた航空発動機の権威・島津楢蔵氏は、「このグロープラグで模型エンジンはきっと進歩するでしょう」と、激賞された。

こうして関西でも模型熱が高まりつつあった。また東京のTIMACからも奮起を促してきていた。

TIMACでは、パンアメリカン航空会社の極東支配人であるダラス・シャーマン氏が会長だった。この人はペイロード競技の提案者で、熱心な模型研究家である。TIMACの要請を待つまでもなく、関西の模型ファンたちは、競技会とまではいかなくても、仲間と語らって「飛ばし会」は行っていた。

「そろそろ関西でも、東京に負けないように、クラブを作ろうじゃないか」

そんな機運は自然に盛り上がってきた。そこで、大阪の業界の主なメンバーが集って、戦前からの有名な模型ファンである東本願寺の大谷演慧氏と相談し、クラブ結成を決めたのである。昭和24年10月1日、ここに「関西国際模型飛行機クラブ」(KIMAC=カイマック)が誕生したのである。

KIMACは結成の翌年・昭和25年4月23日に、第1回全日本模型飛行機競技大会大阪予選会を開いた。これがKIMACの最初の競技会である。この頃の大会は「日米親善」というのが建前なのだが、大阪ではまだ模型をやっている米兵とのコンタトクトもなかったので、とりあえず鶴橋にあった元日赤用地(当時は第28米軍レッドクロスがあった)で開催した。大会の名目はアメリカ傷病兵の慰問だった。競技はゴム動力機とUコンの2種目。はじめての、AMA規定による大会である。

この日、私はかねて製作していた日本初のジェット機(ドイツのV1号と同じ型のパルスジェット)を飛ばしてみせた。吠えたてるような鋭いエンジン音は、入院中のアメリカ兵をはじめ見物人をすっかり驚かせ「オー、テリブル」と肩をすくめる一幕もあった。しかし実際の成績はあまり芳しくなかった。始動して勢いよく滑走はするのだが、ダーリーを離れるとプスッとフレーム・アウトを起してしまう。何度かやってみたが、よくても1・2周。その時は首をひねったが、後で研究したところ、ガソリンタンクの位置と供給菅の距離などから、このようなパルスジェットでは、吸入圧の低下によって燃料の供給がストップし、フレーム・アウトを起こすと解った。

さて、この大会にはKIMACのC会員(模型業者)や一般会員がたくさん参加している。業者では、私の会社のほかに日本木工、マルク、ナニワ科学、東京堂、木村製作所、スワロー、大丸、OK、ユニバーサル、瀬口、マルタなどがある。この中には今では姿を消したところもあるが、今昔の感に耐えない。また、当時の記録をひもとくと、一般会員のファンには次の方たちがいた。(諸君のご芳名を列記して、ご協力に感謝するとともに、時代の移り変わりをしのんでみたい。)

井村正一(神戸)福村謙英(上野)稲増徳一(同)古郡幸善(堺)北野博敏(大阪)鳥越利三郎(三重)森本繁雄(布施)太田潔(大阪)楠山順三(同)小山勉(同)石橋常定(同)浜田睦司(同)河村益男(同)宮本文雄(同)武智喜久男(同)中島直二郎(布施)上川清(同)竹村秀雄(同)規矩一(同)吉井茂治(同)沢井経夫(奈良)田中次郎(神戸)田中寿男(同)中台一男(同)松井正直(豊中)福本善徳(布施)藤崎公男(同)岸田昭浩(同)松倉弘(同)石村栄三(同)金村辰男(大阪)西岡祐司(同)佐々木修(八尾)塩谷巌(堺)田中久男(同)小林英夫(大阪)小林円四郎(同)森本満三(同)土谷幸雄(同)飯田隆作(同)仁田輝夫(同)川端賢一(同)川端輝次(同)山本譲二(同)中西政男(同)中川純一(同)吉宮昭成(同)竹村幸純(同)加藤恵弘(同)速水支春(同)立田勇(同)中村浩彦(同)西村厄自(同)ほかの諸氏である。

こうして、思い起せば、実に懐かしい人たちばかりである。

ところで、KIMACには規約というものがある。正式には「関西国際模型飛行機クラブ規約」。次のような内容のものだった。

※カイマックの頃の飛行機。

昭和25年〜6年頃の写真である。

第一条 本クラブはクラブ員相互間の親善及互助の精神を発揮し模型飛行機を通じて科学知識の普及・研究に務め以て米日親善に寄与することを目的とす。

第二条 本クラブは関西国際模型飛行機クラブと称す。米式略号をK・I・M・A・C(カイマック)とす。

第三条 本クラブの事務所は大阪市北区堂島毎日新聞社小学生新聞内に置く。

第四条 本クラブは模型飛行機愛好者を似て組織する(国籍を問はず)。

第五条 本クラブは第一条の目的達成の為左の事業を行ふ。

競技会・研究会・展覧会・審査会及会誌の発行等

第六条 本クラブは左の委員を置く。

会長 一名

副会長 一名

委員長 一名

委員 若干名

会計 ニ名

第七条 委員長及委員・会計は総会に於て選任し会長及副会長は委員会に於て選任する。委員・役員の任期は一ヶ年とする。

第八条 会議は総会及委員会とする。総会は年一回、委員会は委員長必要と認めた場合随時之を開く。

第九条 本クラブの経費は入会金及会費・寄付等を似て充てる。

クラブ員入会費は一名壱百円とし会費は事業を行ふ都度参加者より徴収するものとす。

第十条 本クラブは特別会員及顧問・相談役を置くことが出来る。

第十一条 本クラブ会員にしてクラブの名誉を毀損し又はクラブの主旨を冒瀆したるものは委員の決議を似て除名することあるべし。

以上

昭和24年10月

KIMACは後に、TIMACの会長でもあったパンナムの極東支配人、ダラス・シャーマン氏を会長に選んでいる。

こうして大坂での模型熱も日増しに高まっていった。同じ25年の11月には、3日の文化の日、近鉄あやめ池で「第一回国際親善模型飛行機飛翔 大会」が開かれ、KIMACの会員全員が

お手伝いをし、私も大会副会長にかつぎ出された。この大会で印象深いことといえば、出場した飛行機のすべてが、わが社のOSエンジンを搭載していたことである。こう言うと自慢話めくけれど、本心を言えば、「再建された日本の模型界のお役に立っている」と、素直に嬉しく感じていた。

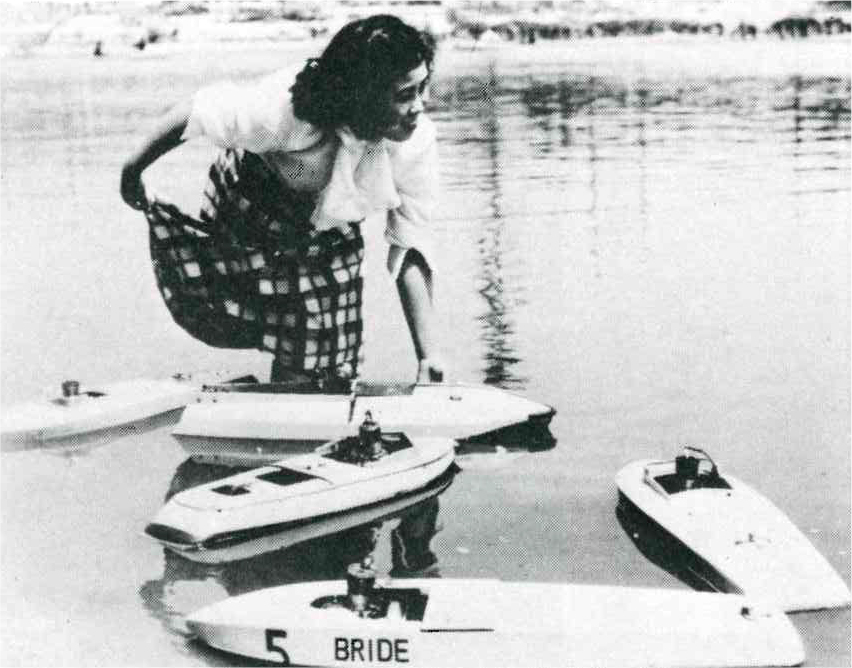

※当時のアメリカ進駐軍兵の大会スナップ。

終戦後、模型界はアメリカの進駐軍兵の中に熱心なファンが多く、東京・名古屋・博多・大津などの基地でも盛んに日米仲良く模型機を飛ばすようになった。そこで私はB級のエンジンを作ることにした。

従来のものより精巧で、量産に適するようにダイカストを採用。またここで初めてグロープラグ用として根本的に設計を改め昭和24年に完成をみた。

容積4.79cc、直径18.8ミリ、行程17.5ミリ、18000回転で2分の1馬力を発生することができ、しかも重量はいままでのB級では最も軽いものである。開発にあたって特にシリンダーとピストンのすき間を均一かつ正確に、2〜3ミクロン以上の誤差のないように苦心した。

同時に燃料についても研究を重ねた。アルコールに10%のニトロベンゾールを混ぜ、潤滑油はカストル油を25%混合して、アメリカ製品に劣らぬ成果を得た。

このニュー29は、わが小川精機のエンジン開発史の中でも「中興の祖」といえる画期的な製品であった。国内はもちろん、アメリカを中心に海外へも大量に輸出され、いたるところの競技会で、かならずと言っていいほど入賞したものである。

ニュー29に続いて、ニュー099を製作したが、これは容積1.6ccで、当時は需要があまり大きくなく、生産数量はそれほどでもなかった。

当時、私の興味をそそったものに、ジェットエンジンがある。Uコン競技が全盛で、中でもスピード競技に人気があり、「より速く」という点で、ジェット機を飛ばしてみたかった。アメリカ製のダイナジェットを手本に、設計図を描いてみた。卵型に筒をつけたようなパルスジェットで全長555ミリ、最大直径63.5ミリ。最も困難だったのは、バルブだ。ダイナのそれは一枚だが、材料の点を考えて菊花型の厚さ0.15から0.2ミリ、硬度60〜70度のスプリング鋼板を二枚物とした。テールパイプは0.5ミリのステンレスをプレスで皿形にし、抱合せアルゴン溶接した。私は四輪つきの推力測定器を作り、これに乗せて静止推力を計って見た。大体、1.8〜 1.9キログラムを出したので、ダイナジェットに劣らないと自信を持ち、生産に移したのである。

この後、しばらくは日本の模型界はジェット時代で、他に生産しているところもなかったので、どの大会でもOSジェットは記録を一手に収めていたのである。しかし、あまりに爆発音が大きすぎて、普及を妨げたようであった。

※当時の大会は、新聞社等の協賛ということもあり、比較的容易に球場が借りられた。

模型熱が高まってくると、新聞社も黙っていない。昭和25年の春、期せずして毎日・朝日の両社が戦後初の盛大な模型競技会を開いた。毎日のほうは、日本模型飛行機競技連盟ができ、全国的に公式競技を開いた。大阪では4月30日、東区馬場町のNHK前広場が進駐軍球場になっていたので、そこを借りて行なわれた。毎日新聞の加茂編集主幹を会長に、審判には大阪大学の南大路工学部長や米空軍のハロルド・グイン中尉、シェパード・ハンナ中尉を加えるなど、物々しい布陣で、全種目にわたって、晩春の空に多数の参加者が愛機を飛ばした。市内での催しということもあって、見物人も多く集り、特にガソリン・エンジン機の曲技やスピードの妙技をはじめて見た人たちは大きな歓声を上げ、ジェット機の轟音に感嘆の声を上げた。

このような大会は相前後して、東京・名古屋・福岡・札幌で行なわれ、総合審査の結果スピード競技のA級で阿部幸雄77マイル/時、中川純一73マイル/時、澤井経夫68マイル/時、B級オープン小林英夫93・8マイル/時、D級田中次郎97マイル/時、曲技で河村益男の諸氏が入賞した。そのほとんどが、OSエンジンを装備していたし、参加者も多くがOSエンジンを使用していた。

一方、朝日新聞社は、おりから西宮球場横でアメリカ博を開催していた。朝日としては初めて模型飛行機事業に手を染め、日本模型工作連盟を作り、規模としても雄大な大会を主催したのである。この大会には航空界の権威・本庄季郎博士や木村秀政博士をはじめ、シャーマン氏を招いて、5月11日の西宮でUコントロール競技、13日に伊丹飛行場でフリー・フライトとペイロード競技を行った。朝日新聞社杯、ロジャース杯、パン・アメリカン杯など、みごとなトロフィーが提供され大変な盛況であった。

二大新聞社が相前後して公認記録をめざす大会を催し、ファンたちの模型熱は急速に高まり、KIMAC会長のダラス・シャーマン氏、副会長の大谷演慧氏らがみずから陣頭指揮にあたって、日本で初めてのペイロードやゴム動力のウェークフィールド級の競技も行ない、模型ファンは腕をふるうとともに、学ぶところも多かった。特に二大競技会でエンジン機の進歩は著しく、アメリカ博記念大会には、曲技でまたも河村益男君、スピードで呉からはるばる出場した澤田博君は、B級で92.31マイル/時でロジャース杯を獲得した。澤田君は、この勝利の味が忘れられず、そのまま大阪にとどまり、私の工場に入った。また、フリーやペイロードで活躍した柴崎修、田中久男、田中次郎、小林恒、竹村幸純の諸氏はKIMAC会員で、それからも長く活躍された。

さて、この二大競技会でOSエンジンは充分に真価を発揮したが、これに先立って各地での前景気は全国的に高まった。それらを一つ一つ記述する余裕はないのだが、KIMACの会員はしきりに遠征もするし、模型飛行も行なったし、私もまだ若かったので、自作機を携えて大会に参加したこともある。

当時の盛況を物語る一・二の例をあげると、3月19日、京都模型エンジニアクラブは岡崎公園で全種目にわたる競技を行い98機のエンジン機が参加、大谷副会長みずから60・56マイル/時の成績をあげられた。春分の日に、三重県下連合研究飛翔会が上野市で開かれ、KIMACの福村謙英、稲増徳一両君の肝入りで30余機の参加をみた。スピードD級ではOS64が優勝したのを記憶している。

4月2日、布施のピッチクラブの大会には、私もジェット機を持って出かけ、模範飛行で観衆を驚かしたものだ。4月7日、名古屋のUコンクラブの競技大会にも74機が出場し、スタンドで大阪の河村益男、福本善徳、京都の尾原繁夫の三氏が入賞。スピード競技ではB級で私の工場の武智喜久男、大阪の毛利国三、桑名の星野昭夫の三君、またD級で三重の鳥越利三郎、名古屋の鈴村義治の両君が、すべてニュー29とOS64とで入賞して、OSエンジンは行くところ敵無しという勢いであった。

現在も活躍されている加藤昌弘君も、その頃は毎日新聞の大会に参加し、A級ジュニアでライトプレーンを飛ばして、2分45秒で優勝したことを記憶している。

また、この間に、4月16日、新大阪新聞社主催で枚方パークで開かれていた博覧会に興を添えるため、KIMACはゴム動力競技とともにUコン競技も行ない、私は作ったばかりのダグラスDC三型双発機を持ちだし、アトラクションとしてジェット機とともに観衆の目を見張らせた。関西では、おそらくこれが初めての双発機の飛行機の飛行であったろうと思う。

そして、この他に、朝日新聞の全日本模型工作連盟が皇居前広場で行った大会や、5月の東海遠州地方大会とか、福岡のFMAC主催の競技会にも、OSエンジンはいつも優秀な成績を収め続けたのである。

我が模型人生(第5章)

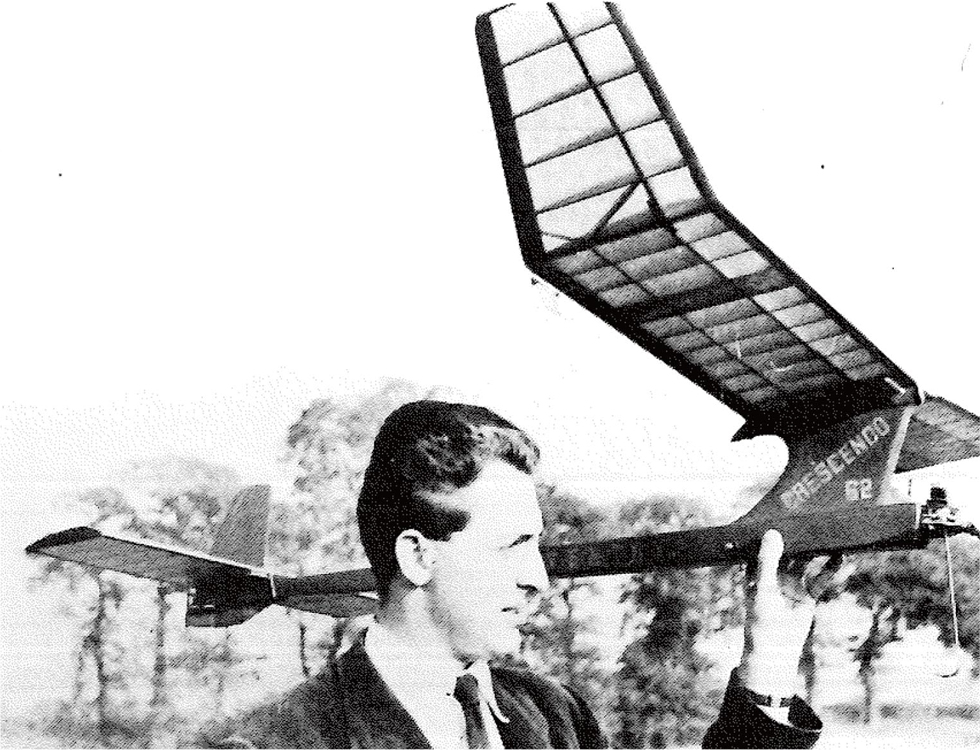

※OSエアーラインと名ずけられた愛機DC-3を前に。

当時としては圧巻のビックスケールモデルだった。

終戦後は、まだ模型飛行機といえばゴム動力というのが常識であった。エンジン機となると愛好者が限定されてくる。また、技術的にも、公式記録を目標とする高度な技術を持つ者と、初歩的な技術しか持たないファンとに別れてしまう。そんな状況の中で私は、双方ともに、できるだけお世話し、暇さえあれば新しいエンジンを紹介したり、技術を公開することに努めた。

昭和24・5年頃、私の工場では、もっぱらニュー29の量産に力を注ぎ、国内外の需要に対応していた。輸出は、香港の商社を通じてすすめたが、またたく間にイギリスやアメリカへも輸出するようになった。日本の模型がこれほど大量に輸出されること自体が初めてのことであったが、それよりも画期的だったのは、OSエンジンがアメリカの模型航空雑誌「モデル・エアプレン・ニューズ」など、各種の模型雑誌に紹介されたことだ。もちろん、日本で初めてだろう。これは、私一人の力ではなく、工場で生産・研究に従事してくれた20名余りの社員たち、そして杭全に工場を設けてから営業や庶務に忠実に働いてくれた人々の「人材の和」によるものである。

また、KIMACの会員の方々が、それぞれ社会人として多忙であるにも関わらず、競技開催にあたって奉仕的に協力して下さったことも、忘れることはできない。

昭和25年6月4日、KIMACが近鉄山本球場で競技会を開いた時も、そうした奉仕のたまものであった。この時も、OSエンジンは大活躍した。たしか、武智・福本・富永・井村の諸君が優勝した。

KIMACはこの年の夏、生駒山上や淡路島の洲本でも競技会を行ない、毎日新聞社の浜寺海水浴場でも水上機、至心会の大和川水泳場では、私もジェット・ボートを出場させた。この他にも、神戸博の船の模型コンテストに、私はジェット・ボートを、田中次郎君がプロペラボートを快走させるなど、模型界はまことに盛況を極めた。その年の11月11・12日に高松宮杯争奪の第一回全国科学模型競技大会が中百舌運動場と狭山池で、飛行機・船・電気機関車のすべてを対象に行なわれ、私も委員の一人としてお世話させてもらった。これは、松屋町を中心とした業者が、産業経済新聞(現在のサンケイ新聞)を動かして、高松宮をお迎えした。スケールとしては、とほうもない大きさだ。しかし、私自身は、模型競技会が、あまりに事大主義に、形式にとらわれた形になるのは好まなかった。東京毎日新聞社の「日本模型飛行機競技連盟」の場合も、東京重点主義のため、大阪のファンに不評を買った。あとで起きた渡米選手の選抜問題のように、政治的な駆け引きをするよりも、実質的な技術向上のための努力を重点とすることのほうが、大切だということを、身をもって知った。

この渡米選手選抜問題というのは、こうである。

アメリカの自動車会社プリムスの社長・エデン氏は大の模型好きで、毎年夏に国際大会を開いていたが、日本からも参加するようにとの要請があった。そこで、東京毎日新聞社と日本模型飛行機競技連盟が、渡米選手を選定するため、第二回全国競技大会を開くことになったのである。晴れの国際レースに出られるというので、模型ファンを奮起させるには充分であった。毎日新聞の事業部で模型を担当していた内藤秀隆氏は、行事として熱心に支持してくれた。毎日新聞社としては、役員に大学教授を並べ、入場式や整頓に念を入れて、格式を高めようとしたのだろうが、行々しいものになった。その頃までは、模型競技会といえば、もっぱら業者がお客さんを遊ばせるものだったのである。それがにわかに形式主義になってきた。これが関西の模型ファンに不評だった原因だ。

しかし、結果的には、こういう習慣が関西のファンの間にも根づいて、現在のような整然とした競技会が開かれるようになったのである。さて、この大会は、10月1日、ゴム動力ライトプレーンからペイロードまで、全種目にわたって花園ラグビー場で行なったのと、短い秋の日足を考えなかったので、競技のすべてを終了することができず、ライトをつけて賞状を書くといった不手際となり、その後の競技会開催に良い教訓となった。

副会長の大谷演慧氏が、この頃熱心に出場されていて、この大会でもガス・フリー1/2Aで優勝された。また、小林茂善さんの令息の隆・英夫・円四郎・熊次郎4兄弟がさかんに活躍し、OSエンジンの威力を見せてくれた。私の工場の武智・澤田・福本・河村の諸君も優秀な成績を収めた。

彼等は、関西の腕ききで、テルミック・クラブを作ってさかんに技術を練磨していたが、同時にOSエンジンの改良研究にも大いに役立ったものだ。テルミック・クラブには、すでに挙げた諸君のほかに、私と宮本・安東・中川君らがいた。この年、武智君はジェット137.4マイル/時、小林君はB級スピードオープン105.2マイル/時、澤田君はB級スピード・シニア99.4マイル/時の記録を樹立した。

この第二回大会は、スピード競技をはじめる頃に日没となり、やむなく次の日曜日に残りの競技会を私の工場に近い白鷺公園で行った。

※昭和25年大阪狭山にて、第一回全国科学模型競技大会でのスナップ。

高松宮様御出席

翌年(26年)の春、いよいよプリムスレース選手権決定をめざし、東京で第三回全国大会が開催されることになった。

毎日新聞は、大阪地方大会を行なうため、昨年の混乱を教訓として、KIMAC主催で3月31日、Uコンだけの予選を森え宮の日生球場で開いた。当日参加したのは92機、その内10機がジェット機で、実に盛観だった。

こうして、Uコントロールの部を終了し、4月8日に55機が参加してフリーフライトの予選を行なった。この時の審判は、明治以来の模型界の先覚者・原愛次郎氏であった。この予選をパスした猛者たちが、5月20日の第三回全国大会大阪地方大会に出場したわけである。ゴム級では、姫路・京都・神戸からも参加があり、大会にふさわしい盛況を見せた。

エンジン機では、小林・久野・武智・澤田・河村など、おなじみの顔ぶれがOSエンジンを携えて優勝し、大谷副会長は相変わらず1/2Aフリーで実力を発揮し、みごと入賞された。フリーでは春山清三、柴崎清、石村栄三の諸君、スタントでは竹村秀雄・笠井宏幸君らの新人が活躍した。これらの優勝者の中から、毎日新聞本社で委員会を開き、武智喜久男(ジェット)、久野和雄(スピードD級)、道下清治(フリー)氏らを代表派遣選手とした。

そして、5月26日、一行10数名は全国大会出場のため上京した。

第三回全日本模型飛行機競技大会は、砧緑地で開かれる予定だったが、第一日のフリー競技の時、強い風にみまわれ、第二日のUコン競技も雨天。やむをえず近くの学校の

校庭に会場を移して競技を行うありさまだった。

大阪勢では、ジェット機の速度で武智君が137.4マイル/時を出し、フリーA級セニア道下君、スピードB級セニア澤田君が一等。D級で久野君、ペイロードで石村君、速度B級で小林英夫君が二等に入った。

あとでわかったことだが、プリムスレースにはオープン級がなく、渡航費については、毎日新聞も連盟も負担しないとのこと。

話の行き違いがあったのかもしれないが、「連盟は少し無責任ではないか」という声が高まり、関西勢は、「独自でやっていこう」という考えに傾いていた。

実際にKIMACの傘下には多数の模型クラブがあり、近畿一円で活発に競技会を開いてもいたのだ。

※この頃、OSをベースにテルミッククラブが創設された。

前列右に澤田君、後ろに武智君。

私の工場を中心としたテルミック・クラブや、神戸では中台一男、田中次郎、平田政登の諸君らがスピードやスタントの技を競っていた。

「ファンだけでなく広く世間の人たちに、模型飛行機が子供のオモチャでなく、科学教育に役に立つ面白いスポーツだということを知らせたい」

私は、毎日の事業部に内藤氏や中氏を訪ね、また競技会ごとに審査にご協力いただいている大阪学芸大学(現大阪教育大)の西田虎一氏や大阪府立大学工学部長の三木鉄夫博士とも相談を重ねていた。山本球場を借りた時から顔なじみになった、近畿日本鉄道事業部長の尼崎博氏とも、「人気をあおるような、面白い計画を立てましょう」と話し合ったものだ。

当時、スピードファンは、マッコイとかドーリングなどの外国製エンジンに愛着が強く、A級ではフジやマミヤを使う人が多かった。私は、099(1.6cc)という、12.8×12.6ミリのグローエンジンを製作しただけで、あまり多くの種類に手をつけなかった。29型に全力を注いでいたのだ。この29型は、サンドブラストをかけた美しいエンジンで、なかなかの好評を得た。海外への輸出もかなり伸びていた。

そんな折り、「模型飛行機に花火をつけて、夜空を飛ばしてみては・・・」という話が、近鉄の尼崎氏から出た。

「アイデアとしては面白いが、はたして実現可能かどうか・・・」

私は、テルミックの仲間たちと相談し、7月11日、近くの白鷺公園で実験して

みたところ、思ったよりもうまくいった。そこで8月25日に近鉄沿線山本球場で、わが国最初の夜間飛行競技大会が開かれることになった。

当日は、15機ばかりが参加し、ジェット機の筒が火の玉となってうなりを上げ、花火をつけたスタント機が火龍のように乱舞し、なかには翼に点滅する電球をつけた

ものもあって、なかなかの盛観であった。

山本球場は、スタンドいっぱいの人出で、警官が整理に汗みずくになるほどだった。もちろん見に来ていたのは一般の人が多かった。このイベントは、模型ファンでない人々に模型の醍醐味を知らせるのに大いに役立ったと思う。

模型機の普及は、自社商品だけを売るためにする競技会では底の浅いものになって

しまう。私は、たとえOSエンジンのついていない外国エンジン機であろうと、国産エンジン機であろうと、良く飛んで人目をひけば、潜在的なファンの掘り起こしになると考えていたし、そうして模型ファンが増えていくことが業界全体の成長につながるとも思っていた。だから、どのような競技会にも進んで協力し、労を惜しまなかった。

この年、毎日新聞では、東京本社が伊豆初島への横断飛行、西部本社で関門海峡横断飛行が計画されていて、「大阪でも何か啓蒙的な、画期的な計画はないだろうか」との

考えで、打ち合わせを進めた。毎日新聞社は、「日本初の模型飛行機長距離高度山岳飛行 生駒山翔破競技大会」という長ったらしいタイトルで発表した。

花園ラグビー場から生駒まで、9.7キロ。山の高さは640メートルで、風さえなければ超えられそうな気はした。競技会が新聞に発表されると、投書があったりして、相当話題を呼んだものだ。二科の松岡阜氏の創作したトロフィーに、副賞が10万円。残念賞でも3万円というのが、模型機の競技会としては初めての巨額なものだったことも、前景気をあおった。この10万円の副賞は、東京から大阪に出店した今村科学会社(後のセメダイン株式会社大阪支店)の支店長・原正直氏の尽力で出されたものだ。原氏は、飛行機に非常に熱心な人で、全国学童模型飛行機競技会が開かれたのも、この原氏が大阪在任中に発案したからだった。

セメダインは、接着剤として模型機に必要なものではあるが、そうした企業としての狙いとは別に、原さんは、模型飛行場の普及に大きな功績を果たされたといっていいだろう。競技会ごとに、やれポスターだ、やれ参加賞だと、ずいぶん協力をお願いしたものだ。

※木村秀政先生をして「ジェットとなるとOSオンリーだね。」と言わしめた当時のジェットエンジン機。

話を元に戻そう。

生駒超えの競技会は、各方面からの反響も大きく、38名の参加者があった。山上決勝点と中間通過点へ、原愛次朗氏や西田虎一先生にご足労をお願いしたことを記憶している。当日、10月28日は薄曇りで風も弱く、各機は勇ましくスタートした。しかし、風向きがしだいに北から東へ、逆風となり、せっかく高度をとっても風に流されて、生駒へはいっこうに近づかなかった。そんなわけで、この生駒超えは結局は失敗に終わった。新聞社の事業だから、日時を変更するというわけにはいかない。気象条件を考えずに、とにかく挑戦してみようということだから、無理もなかった。

この翌年、あやめ池にある広池で、関西で初の水上機競技を行なった。奈良の和地氏によるフリー機の離着水や、岩部氏の飛行艇、堺の田中久男氏のUコンでの曲技など、めざましい進歩が見られた。この年、岡山・上野・津・津山などでも競技会が行われていたが、都会とちがって外国製のエンジンを使う人もなく、OS29の独り舞台だった。

また、岐阜の長良川グランドでも、OSの特約店である瀬口君の肝入で、毎日新聞中部本社と連盟の共催による競技会を行った。原愛次郎氏と木村秀政先生にご協力願い、百余機が参加、フリー、、ペイロード、Uコン・スピード、スタント、ジェットの全種目にわたっての競技会だった。

この時、木村先生は、

「出場している飛行機の三分の二はOSエンジンですね。しかもジェットになると、あなたの会社のものだけだ」

と、笑っておられた。

原氏も「これじゃ、小川さんのための競技会だね」と相槌を打たれた。

私自身も、このOS29の普及ぶりを目のあたりにして、心底うれしく感じたものだ。

模型界の復興はこうして軌道に乗り出したが、私は立派な日本記録を樹立できるような技術者の養成に力を入れたいと思っていた。そこで、KIMACを発展解消し、体制強化に向けて、毎日新聞の内藤氏や中氏と相談を重ねた。そして、新たに「関西模型航空協会」を設立する運びとなったのである。

会長には原愛次朗氏、副会長に大谷演慧氏、委員長は中氏にお願いし、常任委員には私のほかに原正直・太田潔・富永泰雄・武智喜久男・小林熊次郎・古宮照茂・西村包自・田中久吉・木村勇・福村謙英・中谷昭二の各氏がなかった。

委員はいずれも、「ピッチ」「コメット」「テルミック」「ハーフ」「スワロー」「ホビー」「大津」「三重」といったクラブの代表者である。また、常任の審査員として、三木鉄夫(大阪府立大)、西田虎一(大阪学芸大学)、太田友弥(大阪大)、倉橋周蔵(大阪府立大)宮井善弥「同」の諸先生にご足労をお願いした。この陣容は、現在のKMAに発展する基盤でもあった。

そして、いよいよ日本記録をめざして、毎年「全国エンジン機大会」を開くことになったわけだ。松岡阜氏のデザインした毎日記録賞杯も決められた。第1回大会は、昭和27年7月6日に、山本球場で、Uコン・スピード、スタントのほかに、新しくチームレースを加えた。これは、アメリカで最も壮観をきわめた競技だが、日本ではなじみが少なく、参加者はわずかであった。一応、お手本をということで、私の工場から武智・澤田・中川チームが参加し、相変わらずOSエンジンの威力を示したのである。

※ありし日の中さん。

私の文章の中にも出てくるが、毎日新聞社時代から現在のKMA基礎を築いた人と言ってもよい関西模型界の大恩人である

この第一回では、OSジェットで沢田博君が141.2マイル/時と、東京で武智君がつくった記録を破り、毎日記録賞杯を獲得した。この時のエンジンは開発にずいぶん苦心したもので「早く売り出してくれ」という要望が多かったが、価格が高くなってしまう。やっと4千円程度に抑えるメドがつき、付属品のバイブレーターもできて、この年の春から量産体制に入ったのである。マニアの裾野を広げるために「大衆価格」を設定できるまで、発売を控えたのだ。その後、2〜3年間に関西一円でジェット・エンジンが流行しはじめたのである。

たまたま、新明和の航空技師が訪ねてきて、

「ほーこれが4千円くらいでできるんですか・・・・、われわれの工場だったら1万円はかかりますよ」

と感心されていた。それは、私の工場では設備投資が少なくてすむという利点があるからで、模型エンジンなどは、アメリカでもそうだが、あまり大規模な工場で採算ベースに乗せるのはむずかしいのだ。といっても、私の工場で設備投資を怠っていたということではない。毎年、工作機械を増設していたし、杭全の工場も改造や建増しをしていた。まあ、こうした努力によって模型エンジンは、物価が戦後何百倍にもなっているのに、大衆価格で生産できたのある。

もともと、模型ファンというのは、一部を除けばほとんどが中高生だ。したがって、これらの人々が、百貨店の模型部や小売店などでたやすく入手できる価格でなければ普及しない。私の工場では、破損したエンジンの修理を頼みこんでくるファンも少なくなかった。修理というのは、生産よりも費用と労力を必要とするものだが、私は気軽に引き受けていた。こうしたサービスを徹底したのも、要するに模型人口をさらに増やしたいと願っていたからである。誤解を恐れずにいうが、金儲けだけに徹していれば何万・何十万と量産できる簡単なものを作るほうが手っとり早いだろう。しかし、私は、ただ利益だけにとらわれることを好まなかった。生まれつきがそうさせたのかも知れない。小さい頃から、新しい工夫に取り組んでいる時間が、自分にとって一番幸せだったのだから。

さて、この年の夏、山本球場では第二回の夜間飛行競技が行なわれた。昨年の大会では、暗闇の中で整備したり、着陸したりして、競技に支障があったが、この失敗体験を生かして、私は、見物人のほうにライトが当たらず、Uコン競技者のほうを照らすように、シェードつき着陸灯を寄付した。これが、競技を円滑に進めるのに大いに役立った。

競技の結果、武智君が電飾優秀賞に加えて、ジェットで夜間126マイル/時の記録を出して協会賞。澤田君が毎日飛行技術優秀賞に輝いた。またまた私の工場チームの完勝であった。

同じ年の秋、11月3日には、第ニ回の生駒山岳飛翔競技も行なわれたが、これはまたしても失敗に終わった。ちょうど東京で、伊東〜初島間の海洋飛行がみごとに成功をおさめていたので、どうしても成功させたいと意気込んでいた。そこで、決勝線も生駒山上の稜線4キロにまで広げ、特に457メガサイクルと57メガサイクルの2バンドに限って、ラジオコントロールも使えるように準備していたのであるが、22機の参加者のうち一人として使用している人はなかった。わずかにコンパス誘導を和歌山の秋月正良・巽紹太郎両氏が使っただけにすぎない。当日は商船大学から望遠鏡を借りて、山上へ倉橋・宮井・西田3先生と、古くから競技会に協力してくれている勝部正一氏をわずらわしたが、風向きも順調でない上に機体に無理があったのか、満足に飛んだのは大野里之・高川広利・倉田勇・菅誠二氏ら数機だけだった。ほかは、ほとんど上昇中に墜落したり、上昇不能となった。高度飛行に対する研究不足を痛切に感じたものである。

我が模型人生(第6章)

※ジェットエンジンの量産開始。

昭和27年頃。

関西模型航空協会の方針は、技術水準を最高レベルにまで高め、世界記録に挑むという雄大なものだったが、一部には「協会=毎日新聞主催の競技会に出ても、優勝する顔ぶれが決まっていて、歯が立たない。これでは、新人の出る幕がないではないか」という非難もあった。これも、もっともなことだ。ベテランの技術を向上させることも大切だが、新人に登竜門を開くことも必要なのだ。

昭和28年の正月、私は毎日新聞社の招きで諸先生と一夕を共にした折に、卒直に意見をのべておいた。ただ毎日新聞社としては、急に門戸を広げることが、 面目にかかわると考えていたようだ。しかし、その結果は意外に早く出た。

近鉄沿線にある藤井寺球場で5月10日に開かれた「第2回全国エンジン機競技大会」は、技術本位の大会で、技術レベルの向上は見られたものの参加者はわずか26名にすぎなかった。競技会としてはまれな参加者の少なさである。これには、藤井寺という場所の問題もあったかも知れない。

一応、この競技会の技術面での成果を挙げてみよう。UコンスピードのC級で、富永 泰雄氏が133・3マイル/時の大会新。武智喜久雄君は、またもジェットで 144・0マイルの日本新を記録した。小林英夫・宮本文雄両君は、OSエンジンを 使って優勝している。

こうしたこととは別に、昭和28年の模型界は相変わらず盛んだった。3月末 には、立川米軍基地で、連盟・米軍の共催による「日米親善模型飛行機競技大会」が行なわれ、ここでの風船割りやコンバットレースが初心者に好評を博した。5月末には、大津駐留軍のクラフト・ショップ経営者マルタ・ホフマン夫人の提唱で、日米親善大会が開かれ、われわれの仲間が参加して楽しい1日を過した。駐留軍のPXやクラフト・ショップに勤める日本人の中にも模型ファンがいて、米兵の注文する機体を作ったり、共に飛ばしたりしていたのである。競技会にもこれらの人たちが参加して、国際色豊かであったし、また模型機の輸出や技術交換にも大いに 役立った。

毎日新聞社の、いわゆるベテラン本位の大会が一般に人気が薄かったのに比 べて、たとえば大阪日日新聞社主催の難波の大阪球場での大会などは、規定も緩いことから参加者も多く、見物する人の数も多かった。同年11月3日には、 第2回オール関西エンジン機競技大会が大阪球場で開かれ、私の会社もセメダインとともに協賛、審判長は大阪大学の太田先生にお願いし、私は大谷氏と副審判長を勤めさせてもらった。この時は、水野・吉田・岩部・久野・島崎氏などが審判員となった。コンバットや風船割りに、ドッと参加者が集まり、大坂球場は見物人でいっぱいになった。公式記録をやかましく言わなければ、幅広い層にアピールするものだということを、あらためて認識したものだ。その上、面白いことは、この時代に模型にめざめた人たちが、その後、第一線で活躍し続けたということである。

たとえば同年9月20日の第1回復活航空日記念に、関西飛行協会が藤井寺で開いた競技会では、コンバット種目で加藤昌弘が優勝している。

※当時の藤井寺球場での競技会のスナップ。

昭和29年を迎えて、関西の模型界もほぼ安定し、毎日新聞社主催で「第3回全国エンジン機大会」が5月16日、藤井寺球場で行なわれることになった。

私たちの関西模型航空協会も共催の形をとった。この第3回から、かねての念願通り、ベテランの技術向上とあわせて新人の輩出をはかることに、タイトルレースとフレッシュマンレースの2つに区分けすることになった。

タイトルレースのほうは,いずれも腕利きぞろい。スピード競技はA級2、B級8、C級4、J級6そしてスタント2という参加者だった。日本記録に挑戦しようというのだから、こんなものだろう。B級で澤田博氏が109マイル/時、C級で平田 政登氏が137・5マイル/時、J級でも澤田博氏が134マイル/時と、初の公式 記録がここに生まれたわけである。

一方フレッシュマンはさすがに参加者も多く、スピード10名、スタント25名、ヘリコプターやスケール18名、コンバットとなると29名におよんだ。それらの大半がOSエンジンの愛用者だった。

この競技会は、関西模型航空協会と毎日新聞社で協力し合い、毎日杯や関西飛行協会杯のほかに、川崎航空機、シェル石油、近鉄、極東航空、新明和工業、セメ ダイン、ハリマヤ、富士模型などから、どっさりトロフィーや楯の寄贈を得ることができ、久しぶりにファンを喜ばせた。

KIMACの組織は、発展して関西模型航空協会となったが、この頃ファンからよく聞いていたことがある。それは組織として毎日に依存する形よりも、もっと自由に、広い層を含めた活動ができないものかということだった。別に毎日新聞に対して反発するとかいうことではない。また新聞社としても、行事や予算から、そう 模型競技ばかりに専念もできないわけで、内藤氏や中氏とも話し合って、組織 拡大の方向を模索した。大谷演慧氏もこの点に賛成されたので、7月31日に、私の工場に近い育和会館で関係者を集め、具体策を煮つめた。そこで関西模型航空協会を発展解消して、新たに「関西模型飛行機クラブ連合会」「KMA」を組織することに話がまとまったのである。そして、8月8日、もう1度会合を待ち、これ まで日本模型飛行機競技連盟の規定になかったコンバットやスケール、チーム レースの規定を制定することにし、KMAとしての第1回の競技会を開くことなども相談した。

会長に大谷氏、委員を各クラブの代表者から出してもらい、私は皆さんの推薦もあって委員長を引き受けることになった。顧問としては、これまでも審判としてお世話になっていた西田虎一・宮井善弘両先生にお願いすることになった。こうして、KMAが誕生したのである。

「関西模型飛行機クラブ連合会規約」の内容は次のようなものだった。

第1条 本会は関西模型飛行機クラブ連合会と称し略号をKMAとす

第2条 本会の本部事務所を大阪市東住吉区杭全町518に設け各クラブに支部を置く

第3条 本会は科学知識の普及並びに研究、技術の向上を図りクラブ相互の親睦融和及びスポーツマンシップを達成することを目的とす

第4条 第3条の目的達成のため左の事業を行ふ

競技会、研究会、展覧会、講習会及び機関紙の発行その他目的達成に必要なる事項

第5条 本会は模型飛行機愛好家団体は以って組織す

「イ」A会員=クラブ団体(担5名以上を以って団体と認む)

「ロ」B会員=個人(特例の場合のみ認めたもの)

「ハ」C会員=業者

第6条 本会の目的に賛同し、これに援助を与えたる団体又は個人を特別会員とす

第7条 本会の経費は入会金、会費、寄付金を似て充てる

A会員=入会金1名に付200円 会費毎月1名に付20円

B会員=入会金200円 会費年額300円前納の事

C会員=入会金200円 会費年額800円

入会金及び会費は如何なる理由あるも返金せず

第8条 本会の予算及び決算は年1回総会に於て会員に報告される

第9条 本会に左の役員を置く

会長 1名 副会長 1名 委員長 1名

委員 若干名 支部長 若干名 会計 1名 会計監査 1名

第10条 本会に顧問、相談役を置く事が出来る

第11条 会長、副会長、委員長及会計、会計監査は委員会に於て選任し委員は支部長会に於て、支部長は各クラブに於て選任する 役員の任期は総て1ヶ年とす

第12条 会議は総会、委員会、支部長会とす

総会は年1回、委員会、支部長会は委員長必要と認めた場合及び委員の以上の要請ある時随時これを開く

委員会及び支部長会は各々過半数以上の多数決を以て決定す

第13条 本規約の変更は委員会に於て多数決を以て決定す

第14条 本会員にして会の名誉を汚損し本会の趣旨に反する者は委員会の決議を以て除名することが出来る

付 則

本会は昭和29年8月1日を以て発足す

以上

関西模型飛行機クラブ連合会の地区委員としては、小林熊次郎(テルミック) 井村正一(テルミック神戸支部)・花房玉之助(同十三支部)・岩部禎夫(同西 支部)・水野敏男(ロケット)・富永泰雄(ピッチ)・若間諒一(ウイング) 加藤順平(オールアメリカン)・小林誠吉(菊水)・木村勇(ホビーマニア) 田中次郎(トップ)・山下賀一(コンドル)・小谷(和歌山)・渡瀬(ループ) 結城友二郎(津)・吉田祐三(ジェット)・福村謙英(上野)・大西九一(姫路)・田中幸吉(堺)・伊井明(明石)・木村貫一(岐阜)・織田貫(岡山) ・橘清三(富士)の諸君にお願いした。

さて、KMAが発足したからには、早速競技会を行なわなければならない。毎日新聞社には頼れないわけだから、KMAの単独主催である。第1回の開催時期は9月と 決まった。場所は2カ所。天王寺公園でUコン大会、八尾飛行場ではフリー大会を 開く事にした。

そして、9月23日、KMAの第1回競技会が天王寺公園で開かれたのである。当日は秋葉れで、観衆も大変多く、参加機も160機という盛況ぶりだった。

また、当日はセメダイン株式会社が極東航空のオートカー機をチャーターし、 祝賀飛行と花束投下、伊丹からは米人選手が軍用バスでくりこむなど、いやがうえにもムードは盛り上がった。

スポーツ、コンバット風船割りに新人たちが技を競い、スピードのタイトル レースも行われ、スタント・オープンでは加藤順平氏とアメリカのダナバン軍曹がせりあい、スタント・ジュニアでは秋岡、コンバットでは尼崎の松田、風船割りではピッチグクラブの福井氏などが優勝の栄冠を獲得した。スピード・タイトル レースでも小林英夫氏が194・6キロ/の時の日本新記録、コンドルの松井喜隆氏のジェットが229・3キロ/時という好記録を出した。私はこれらの好記録を出した人たちにOS賞を贈った。こうして、盛況の内に天王寺公園での競技を終えたのである。

続いて、9月26日には、八尾飛行場で初のフリー大会が開かれた。天候は あまり良くなかったが1/2A級で中川純一、A級は小林円四郎、B級は小林隆、 ヘリコプターで木村勇などテルミッククラブの諸氏が独走した。

この後も、KMAは、各地でクラブごとの競技会を開いたり、日本模型新聞社の 田村禎造氏の好意で、紙面の一部にKMA通信を掲載し、会員との連絡をするなど、組織の活動は活発化していった。このほか、7月24日、毎日新聞社が藤井寺で開いた納涼大会に、テルミッククラブ員がアトラクションとして夜間花火飛行を行い、前回よりも一層工夫をこらして、夜空に美しい火龍の乱舞を見せ、2万人 あまりの観衆を感嘆させた。KMAの結成第1年は、順風満帆の内に終わったのである。

※八尾飛行場での初のフリー大会。

ところで、こうして模型界が発展して行くなかで、エンジンに対する要求も高まりつつあった。私は、すでに好評を得ていたOSニュー29のあとも、より強力で精巧な エンジンの開発に力を注いでいた。当時、国産のエンジンは、OSのほかにエンヤ、フジとKOなどが中心になっていた。 また、高級指向のファンは依然として外国製 エンジンに執着を持っていたのである。より優秀なエンジンを開発するための研究に注力することこそ与えられた使命だと感じていた。私は、OSニュー29に続いて、 より容積の大きいものを構想し、昭和28年、OSニュー36型の開発に成功した。

このニュー36型は、容積5・932cc、気筒寸法が20×19・1ミリで、MAX35の先駆となったものだ。29から踏襲してきたシャフトロータリーバルブと旋回排気を採用した。アルミ合金ヘッドやクランクケースを改良したことで、29より大きいにもかかわらず重さはわずかに10グラム増えただけである。

これでも、まだ私は満足しなかった。工場のエンジニアたちに、日夜改良を 加えることを指示した。高度の精密加工のためには、機械も、それを使うための 人間も、高いレベルが

必要になる。何しろ2〜3ミクロン以下の誤差しか許されないのだから、研究開発には底が無い。

しかし、努力の甲斐あって、OSエンジンとして、3型・ニュー29に次いで、第3のエポックを形づくったMAXタイプが昭和29年末に完成した。

昭和30年はOSエンジンにとって記念すべき年である。

MAXシリーズは、前年からI型29とI型35型が生まれたが、続いてI型15が系列に加わった。29はニュー29よりも17グラム軽く、35では36より27グラム軽くなっている。 理想とされる「軽くて強力なエンジン」というわけである。

これらのエンジンは待ちかまえていたファンたちが、奪うように求めたので、 工場は休日返上のフル操業。社員一同、嬉しい悲鳴をあげたものだ。もともと 私の工場に働く人たちは、一般の工員さんと違って、賃金が目的というより模型が大好きで入社している人が多かった。

「こう忙しくては、模型を飛ばす暇もないな」

私を含めて、みんながそう言い合っていたものだ。

このエンジンは、早くも各競技会で活躍を見せた。

同年5月15日、毎日新聞社とKMAの共催で藤井寺球場を舞台に開かれたUコン競技会では、日本公式記録をめざすベテラン121名が参加。日本人だけではなく、 伊丹や神戸からも米兵がどっと加わった。競技の結果は、テルミッククラブの小林円四郎氏がA級で127キロ/時、同じくB級で小林英夫氏が222・2キロ/時 ジェット機では京都の松井喜隆氏が184・6キロ/時の日本新記録を樹立した。 これらの新記録はいずれもOSエンジンを搭載したものであった。また、この日は 曲技、コンバット、スケールのほか、特殊機としてデルタ翼や円盤機も飛び、日本航空や極東航空、新明和、川崎航空機、近鉄、シェル石油、三井物産、セメダインなどから多数のカップや賞杯が贈られ、人気を博した。

これに先立って、大阪日日新聞社とKMAの共催する「第3回オール関西エンジン機大会」が、3月27日、大阪市内の靭(うつぼ)公園で行われた。初心者向けの大会で、スケール、コン

バット、風船割り、の競技だったが、中学生などで賑い、この時もOSエンジンが参加機のほぼ3分の2を占めた。

※昭和29年、天王寺公園にて。

KMA、Uコン大会。

この年から、春にはKMAと毎日新聞社の共催でUコンを、そして秋にはKMAが 単独主催でフリーの競技を行うことになった。KMAの単独主催とはいっても、 毎日新聞社との協力関係は続いていた。

ところで、ここ数年関西ではUコンが主体で、フリーフライト競技は、あまり開催されていなかった。私はフリーのファンの方たちから、競技会を開いて欲しいという要望を受け、毎日新聞社の中氏に依頼し、八尾飛行場をKMAのために解放してもらうよう話をつけてもらった。そして、11月13日久々にフリー大会を開く ことができた。

この大会には、遠く東京・浜松・静岡からも参加者があった。さすがに遠征してきただけあってベテラン中のベテランぞろい。結局、ガス・フリー1/2A級・A級・BC級・ウェークフィールドはことごとく遠征組みの勝利に帰し、地元の関西勢は 完敗した。しかし、このフリー大会で、初めて私の工場のラジオコントロール(RC)機を飛行させた。非公式の実験公開ではあったが、自由自在の飛行を見せ、観衆を驚かした。

いわば、RCが関西の模型界に初めて姿を見せたたわけで、その意味で昭和30年秋のこの大会は記念すべきものであった。なお、この年、広島、福岡、富山、仙台など各地で

模型大会が活発に行なわれ、OS MAXエンジンの勝利は雑誌「航空ファン」や「日本模型新聞」の記事を賑わした。

また第3回航空日記念模型機大会も西宮球場で開かれ、エンジン機ではコンバッドのみが参加し、報徳中学の秋岡君がOS29を搭載してみごと優勝している。さらに 11月20日、宝塚ではこの年最後の動物フェアに協賛してKMAが競技会を開き、スタントのジュニアで秋岡君が、オープンでは加藤順平氏が優勝した。ピッチクラブの石村・浜田両氏の苦心作であるロッキード・コンストレーション4発が、驚異の的になったことも記憶している。

さてこの年も暮れて、昭和31年、私はいよいよ多忙な年を迎えることに なった。何よりも特筆大書したいのは、同年8月4日から4日間イギリスのベットフォードシャー州クランフィールドで、国際航空連盟主催の世界模型飛行機選手権大会が行われた時、ついにOSエンジンが、この晴れ舞台で世界一の折紙を付けられたということである。 この快挙について、毎日新聞社の真崎記者が紹介してくれた記事がある。 主見出しは「小粒ながら世界一」脇見出しが「お見事日本エンジン」。本文は次にような内容だった。

「この競技には世界各国から57機が参加し、英国のR・ドレーパー氏、D・ ポスナー氏と米国のL・H・コノバー氏の3人が最高点で1位となり、三者で再競技の結果、ドレーパー機が5分20秒、ポスナー機が4分52秒、コノバー機が 4分15秒滞空して順位を決定した。見事1位になったドレーパー機のエンジンは 日本製(2位イタリア製、3位米国製)であったことから「模型エンジンは日本」と外国でもメイド・イン・ジャパンを見直している。このエンジンはOS MAXーI15型といい大阪市東住吉区杭全町518 小川精機株式会社ー小川重夫社長(39)の製品。同社は戦前から模型エンジン制作に取組みすでに模型エンジン約50種を売り出したが、いちばん新しいのがOS MAXーI型で、シリンダーの容積にしたがって15、29、35の3つのタイプとしている。材料になるアルミの質の悪さを設計や仕上げでカバーするのに苦心したが、大戦後世界的に高まった模型熱のおかげで米国をはじめ豪州・ドイツ・スイス・イタリアなどへ年産約15000台の約9割を輸出して外貨を稼いでいる。こんどの大会で優勝した15型は重さ95グラムの 軽量ながら毎分回転数13000回で、0・27馬力を出し「世界一だ」と英国側でも激賞しており、同じ性能のドイツ製エンジンは目方が160グラムもあると いう。同社のエンジンはすでに豪州・ブラジル・スイスなどの国内競技でもそれ ぞれ優勝しており同社試作のジェット機の模型は、時速230キロという日本記録も保持している。なお英国の大会に日本から参加した浜松の浅野武男氏(毎日新聞社主催第4回模型飛行機大会優勝者は)11位に入賞した。」

※昭和31年、世界選手権大会で優勝したドレーバー氏と彼の機体。

世界一になったOSエンジンはあっという間に有名になった。

この本文に続いて、私の談話も「OSMAXは私の設計です。オートメーションではこなせない部分に日本人の器用さが生かされたのでしょう」と掲載された。

そんなわけで、大いに面目をほどこしたのである。この昭和31年こそ、OS エンジンが世界制覇への第一声あげた記念すべき年となった。

話はやや戻る。昭和30年11月の八尾空港で開かれた第4回全国フリー大会で関西に初めてラジコン機が飛んだことを述べたが、ここでこのRC機の開発について話してみたい。

ラジオ・コントロール模型飛行機というもの自体は、実はそう新らしいものではない。戦前、フリーフライトが盛んに行われていた頃、アメリカではすでにラジコンが試みられていた。これを日本に初めて導入したのは、模型会の大先輩・ 三島通隆氏と、毎日新聞社の横田清一郎氏の2人であった。しかし、当時の無線操縦装置は大型で重いものだったから、飛行機も大きくなる。機体の作り方も今の ようにバルサをたっぷり使った美しい形ではなく、角胴で、組立式の翼をつけた旧式のものだった。その上、55メガサイクルのアマチュアバンドを使っていて、受信機もRK61真空菅もミニチュア菅とはいえ、かなり大型のものだった。 それでも三島氏や横田氏のRC機はよく飛んだ。

ただ一般の人たちは高価な外国製品を入手することはできず、また電波を出すにも許可が必要だから、全くといっていいほど普及はしなかった。ところが、戦後になって、再び模型界が盛んになり、Uコントロールが広い層に浸透し、高度な技術を持つフリー・フライトの専門家も出てきたので、いつとはなしにRCへのあこがれが芽生え始めていた。

「無線操縦ができたら、自由に曲技でもなんでもやれるんだがなあ」

「だいいちフリーのように遠くまで追いかけなくても、手元まで戻ってくれるからな」 といった、他愛もない希望からRCの研究の第1歩が始まったのだ。

私はアメリカやイギリスから、模型に関する雑誌は一通り取り寄せていたが、 どの雑誌を見てもRCの写真や構造図、解説がかならずといっていいほど掲載されていた。

「これは、いまにきっと日本でもRC時代が来るぞ」と、私は確信した。そこで昭和26年頃からRCの研究に取り組みはじめたのである。

しかし、当時はとうていすぐに生産するだけの自信もないし、たとえ作り出しても1台何万円もするのだから、そう大量に売れるというものでもなかった。 私としては、OSエンジンの生産を主に、余暇をRCの研究にあて、じっくりと 続けることにした。

「あれは場長(ばちょう)の道楽だろう」などと言う社員もいた。私は実際は社長なのだが戦争中、父が工場を預かって社長をしていたので、社員は私のことを 工場長、つまり略して場長「ばちょう」と呼んでいたのだ。まぁ、道楽と思ってもらった方が気はラクで、ゆっくり研究に取り組める。

私はまず、海外から実物を取り寄せてみることにした。ゼロから研究をスタートするよりも、すでにある程度完成しているものをよく検討して、改良するほうが賢明だと思ったからだ。アメリカから買い入れた無線機はベル・サウンド・シス テム製で、送信機や受信機はもちろん、エスケープメントやリレーなどもそっくり買って研究してみた。構造や操作は、とくに難しいものでもない。機械的なことも得意分野だから、どんなに複雑でも驚くほどのことはなかった。しかし、電気工学は専門に学んだこともないし、無線工学については、まだまだ 勉強は足りない。電気符号や専門語なども全然知らぬことはないが、日頃 エンジンの製作などに縁のないものだから、どうも苦手だった。といっても、いまさら学校へ行くわけにはいかない。そこで大阪学芸大学の浅野先生にいろいろ教え乞うた。先生も小さなラジコン装置に興味を持って下さって、懇切に指導していただいた。ほかにも松下電器や早川電機の技術者の方からも

専門的なお話を聞き、ずいぶん勉強になった。

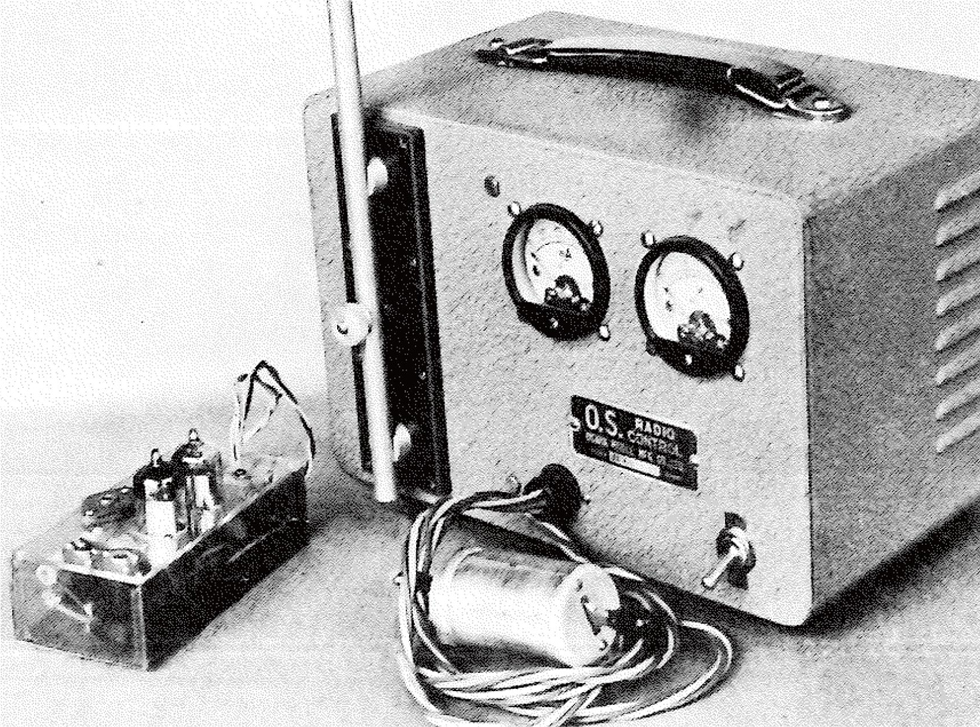

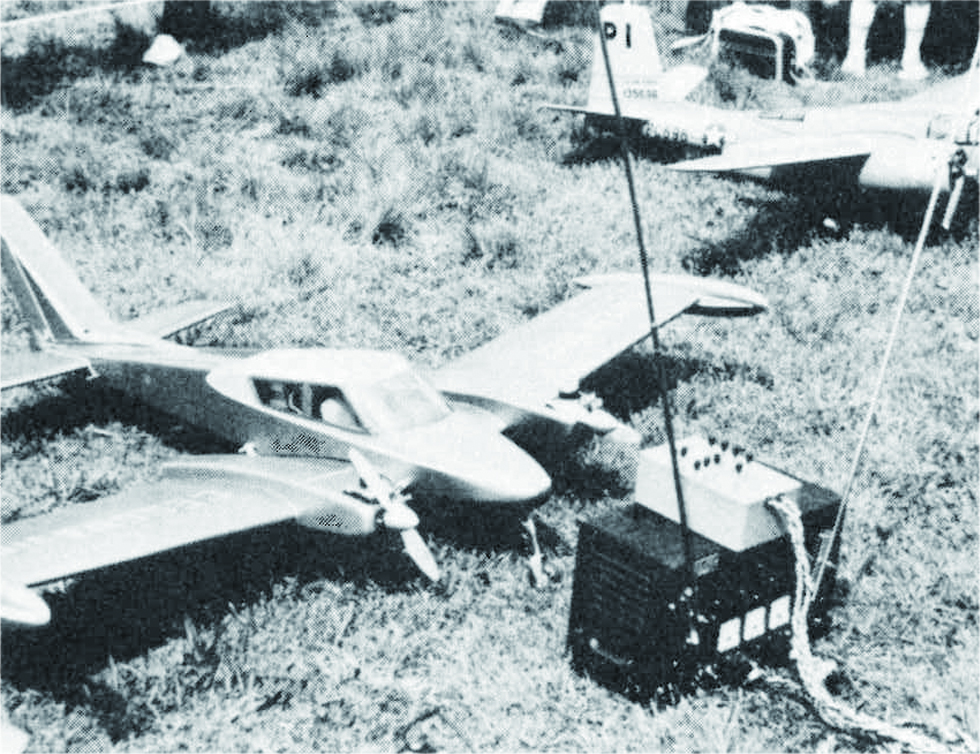

※商品になる前の試作段階の無線装置。

「今にR/C時代が来るぞ」と燃えたものである。後に述べるが、当時は電波管理法の関係であまり研究を公にすることはできない有様だった。だが私は電機の勉強をしながら、とにかく飛ばして実験してみようと考えて

いた。無線装置搭載の機体を作り始めたのが昭和27年だった。最初に飛ばしたのは、シングル・チャンネル型、つまり左右方向のみ操舵できるもの。機体はやや旧式だが大型高翼単葉のかなり重いものだった。送信機はベル製で1.4キロ、送信電波は当時アメリカで使われていた14メガサイクル、電源としてはA電池に6ボルト、B電池300ボルト、百ミリアンペアのものを使用し、コンバータで高圧電流に変換するものだった。受信機の重さは430グラム、これに6ボルトのA電池と67.5ボルトのB電池が400グラム、この受信機は受信機内の選択回路で信号電波を分離してリレーを働かし、小型マグネットモーターを正逆回転させて方向舵を左右に動かすようにしていた。

受信装置全部で1.4キロ、機体は50平方デシの翼を付け、OS64を搭載したので全重量は3.2キロになった。

この機体は、昭和28年、高島屋で開かれた「科学模型展覧会」に出品し、OSジェット・エンジン・ボートやOSエンジン各種とともに来場者の注目を浴びた。しかし、これとは別に、私は国産の無線操縦用送受信機の製作に着手していたのである。

当時はICはおろか、トランジスタさえなかった時代で、サブミニチュア管の入手に走り回ったり、操舵用の小型モーター電動子を巻くのに1日がかりで苦労したこともあった。リレーの小さなレバーを動かすために、調整に肩をこらすなど、OSミニトロン送受信機が市販されるまでは、エンジンとは違った苦心をしたものだ。

こうして、ともかく関西でRCが芽を出し、私自身も朝早くから重い機体を 運んで、送信機をパチパチやったり、時には電波が届かなくなって、逃してしまい、遠い所まで追いかけるといったこともあった。

しかし、そんな苦労が実って、RCの飛ばし方や調整のコツもだんだん解るようになり、国産化の道が開けてきたのである。私の工場の澤田博・宮本文雄両君が、 ラジコン機を作り、国産のOSミニトロンができるのを待望していたかのように、 京都の大谷演慧氏や高松の太田義清氏が持ち帰り、ひそかにRC機に手を染めはじめた。そして、昭和30年11月、八尾空港で開かれた第4回全国フリー大会に、 これらの人がラジコン機を見事に飛ばした。はじめて関西の空にRC機が舞ったのである。

このRC機の普及についての一番の難題は、電波管理法だった。アメリカのように誰でも検定済の機械なら自由に使えるシチズン・バンド(463-467メガサイクル)が無く、わが国でアマチュアに許されている55メガサイクルにしても、 通信士試験を受けなければならないので、この点を研究しなければならなかった。

我が模型人生(第7章)

私の夢が実りはじめる。

関西の空にもラジコン機が舞うようになった。

ラジコンとは、つまり電波のエネルギーによって遠隔操作をするわけだから、どうしても電波管理法を抜きにしては考えられない。 ※OSリード式20CHのラジオ これは結局、試作品で終わってしまったが、夢中になって研究に明け暮れたものである。

そうなると、どうしても法規通りの手続きを踏んで資格を取るか、模型用の電波を例外として認めてもらうしかない。といって、すぐに微力な模型ファンが郵政省を動かすなど、不可能に近いことだ。これはゆっくりと、然るべき人を探してその人の力を借りて運動し、正式に許可してもらうことにした。そして、私は、まず海外での電波使用に関する情報を集めることにした。

アメリカの雑誌などを調べてみると、465メガサイクル、27・255メガサイクルを自由に使えるシチズン・バンドが主流である。向こうでは連邦通信局が監理しているので、業者が型式検定を取っている機械なら、買った人はセットに付いている書類に住所・姓名を記入し、25セントを添えて通信局に送ればOKということになっている。イギリスやカナダでは27・12メガサイクルをこれと同じ方法で扱っている。またアメリカでは

アマチュア無線の資格は簡単に取得できる。これだと、3・5メガ、7メガ、50メガ、144メガサイクルの各バンドを使うことができる。高い周波数では使えないトランジスタラジオなどに3・5メガサイクルが使用されていたようだ。465メガは極超短波なので、アンテナも小型ですみ、 能率もよいので、真空管の発振出力はわずかでもアンテナ電波のロスは少なく、 携帯操作に便利だ。そのかわり真空管は特殊なものでなければならず、水晶制御はまず不可能。自励発振とし、周波数の安定をはかる特殊な装置も必要で、メーカー側から見てあまり得なものとは言えなかった。

結局、27メガが最も扱いやすいので、このバンドが最適だと判断した。ほんの0・15ワットほどの出力しかないのだから、他の通信の妨害にもならないし、 これにぜひ

特例を認めてもらいたいと考えていた。

東京でRCをやっている三島通隆氏にも、運動に協力してもらうよう話をし、私自身も 毎日新聞社の連絡部無線担当・横田清一郎さんをわずらわし、幾度も近畿電波管理局を訪ねて担当者と話し合いをした。

「実際はそうですがねぇ」と係りの人は部厚い規程書を手にして「ここに、施行規則第6条というのがありまして」と指を指す。「λ/2πの距離に於て電界強度が毎メートル15マイクロボルト以下のワイヤレスコードプレーヤーおよび標準電波発生器、ヘテロダイン周波計その他の小型発信機は免許を要しない」という項である。いうまでもなくλは波長だが、係りの人は首をひねって、

「ラジコンの送信器は、この(その他)という中に入ってくれるといいんですがねぇ。しかしこの頃は私共では測定器というつもりですからねぇ」

と、一向に話がまとまらない。

当時はこんなこともあった。

某新聞社が日曜日の写真特集のつもりで、私のところへ来てラジコンが飛んでいるところを

写したいというので、送受信機や飛行機を写して帰り、さっそく大きく 紙面で扱った。すると、さっそく監理局の目が光った。

「いやぁあれは飛行機を糸でつるして撮影した写真です」と弁解して事なきを得た。

しかし、来たるべき模型大会に備えて、ごまかしは効かない。私は監理局の規定に合うような送信器を作り、毎日新聞へ持参した。

「これで検定をとりましょう」と、横田さんが毎日の名義で検査を受け、資格の ある通信士の名義で移動局として免許状をもらった。

昭和31年6月、新たに民間航空としてスタートした八尾飛行場で、第5回 全国大会が行われた。この時正式に、フリー、ウエークフィールドとともに、 ラジコンが競技種目に加わった。この大会は航空局の戸倉保安所長や自衛隊第三航空隊長・山口義輔司令らの協力もあり、会場には毎日賞・小川精機賞をはじめ、シェル石油・川崎航空機・ノースウエスト・CATの諸航空関係やマルク・富士模型・イサム塗料・セメダインといった模型関係の賞杯、副賞がうず高く積まれ、 参加者の敢闘精神を刺激した。

FAIパワーの参加機49機、ヘリコプター六機(フリー)、ウエークフィールド 29機、ガスフリー15機という盛況であったが、特にラジコンは全国でも初めての正式許可によるものだけに、18機が参加し、大いに盛り上がった。

送信機のレバーを操る参加者の頭上を自由に飛び、新聞社のカメラマンも機影を追うのに忙しい。

「今の模型ですか?」と、飛行場の管制塔も実機と間違えるほど巧みな飛翔が見られたものである。

この大会を目指して、東京から出場した沖宏之君は、さすがTRC(東京ラジコンクラブ)の第1人者だけに、腕の冴えはすばらしい。これに負けじと関西勢も追い打ちをかける。この競技は、離陸・左右旋回・10分間滞空・着陸と、今思えば やさしいものだったが、ほとんどがシングルチャネルで、中には愛機を墜落・大破させる人もあった。しかしラジコン最初の競技としては、かなりの好成績が出た。

当日の成績を記載しておこう。

| 順位 | 氏名 | 記録 (点) |

無線機 | エンジン |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 沖 宏之 (東京) |

450 | FD バブコック |

エンヤ15 |

| 2位 | 川嶋 正晴 (福山) |

450 | OS 改造の自作 |

KO15 |

| 3位 | 多田 清一 (香川) |

450 | OS | マックス15 |

| 4位 | 西川 十一 (大阪) |

300 | OS | マックス15 |

| 5位 | 加藤 昌弘 (豊中) |

280 | OS | マックス15 |

昭和35年

当時のラジコンとフリー大会の表彰式が、毎日新聞社講堂で行われた。なつかしき面々がある。

トニー・ファーナン氏、加藤君、平田君、西田君などの顔が見える。

また東京のほかに、三重県尾鷲市や大津市、舞鶴、新潟から北海道にまでラジコンファンが増え、中でも高松の太田氏のグループとか広島でUコンのベテランとして名を知られた高原秀郎、菅淳、松村宗司氏らもボタンを押すことに熱中していた。

昭和33年5月4日には、毎日新聞社とKMA共催の第7回全国大会が開かれ、初めてシングル級とマルチ級に別れて競技を行なった。参加したのは40機。この時は、桜井の中橋三義、豊中の山本義和、奈良の備魚清一の各氏が入賞した。

こうして、毎年春と秋、交互にUコンとフリーフライトの全国大会が開かれ、 その中でラジコンは年々ファン層を広げていったのである。 たしか、昭和35年5月の第11回全国大会には、私の会社との取引で来日中だったオーストラリアのトニー・ファルナン氏も参加した。シングル級では中谷・高木・川嶋の諸氏が、またマルチ級では門脇達夫・西田弐重・備魚清一の各氏が 入賞した。

この競技会から、賞品援与式を大会の翌日に毎日新聞本社で行うことになった。 また式の後、ファルナン氏が撮影したオーストラリアの模型界の活動ぶりを8ミリやスライドで見たのも印象的な思い出だ。

25周年を迎え、小川杯争奪競技大会を開催する。

業界各社からビックリするほど多くの賞品を頂いた。

その翌年の36年、小川精機は創立25周年を迎えた。3月21日春分の日、これを記念「小川杯争奪競技大会」を開いている。会場は京阪神急行電鉄「阪急」のお力で西宮球技場をお借りした。大会の主催は関西模型飛行機クラブ連合会と いうことにし、毎日新聞社と関西飛行協会の後援と、京阪神急行電鉄の協賛を得た。

競技種目は速度「シリーズI、シリーズII、シリーズIII・J」と曲技、スケール、 コンバット(空中戦)、バルーン・バス(風船割り)の5種目。当日の大会委員長は西田虎一先生、競技委員長は中氏にお願いした。参加資格はOSエンジン使用機に限っていたが、それでも、160機という、おどろくほど多数の参加を得ることができた。しかも、嬉しいことに、事前に何のお願いもしていなかったにもかかわらず、業界各社から多数の賞品を提供していただいた。賞杯や賞品の数は今と なっては覚えてないが、それまでになかったほど立派なものが揃って いたと記憶 している。

各種目の優勝者は次の各氏に決った。

☆スピード(シリーズI)谷川雅春(124キロ/時、神戸市)☆同(シリーズII)渋下富夫(185キロ/時、広島市)☆同(シリーズIII)谷川雅春(124キロ/時) ☆曲技 森川泰三(395点、広島市)☆スケール 壇和雄(107点、尼崎市) ☆コンバット 田中進吾(布施市)☆バルーン 府川潔(箕面市)☆バルーン (2.5cc以下)藤原敏生(大阪市)☆アイデア賞 加藤順平(豊中市)岩部禎夫(大阪市)。

昭和35年

MAX-II15が世界選手権大会にて優勝し、社員全員で記念撮影した。写真上は亡き父である。私自身、この時の喜びは昨日の事の様に覚えている。

(シングルボタンからマルチ、さらにアナログ、デジタルへ)

一方で私は、RCの研究に取り組んでいた。昭和30年、1AR-Iを開発。これはキャリアオンリーの、送信機を地上に置いて操作するものだ。翌年には1APというポータブルタイプ商品を開発した。しかし、まだこれらは実用の段階とは言えなかった。実用段階に入ったのは昭和31年の後半に開発したシングルボタン式の3APからである。

この頃になると、ラジコンも東京や大阪でかなり普及しはじめた。その後、ラジオもシングルボタン式から、リードセレクターによるマルチチャンネルの時代に入っていく。5チャンネル、8チャンネル10チャンネルといったものがあった。

そして昭和34年に入るとトランジスタが出はじめた。ラジオ技術の急速な進展によって、真空管がトランジスタに取って変られたのである。 私の工場からは、完全なオールトランジスタによるラジオ、TX-Iが世に出た。これに次いで、スーパーヘテロダインによるラジオ、TX-IISを開発し、さらにスーパーへテロダインによるマルチチャンネルラジオTX-6、TX-8、TX-10、TX-12を市場に送り出した。昭和30年代の後半は、このTXシリーズがRCファンに喜んで迎えられ、日本でのシェアを独占する状態だったのである。 しかしその後昭和40年代になって、ラジオもアメリカでの技術開発が進み、アナログの時代に入った。しかも41年には、アナログからデジタルの時代へ、まさに「日進月歩というよりも秒進分歩」のスピードで変貌を遂げていった。私は、日本の模型業界のRC技術開発におけるパイオニア的な役割を努めてきたが、ここにきて、電器・電子からのRCへの市場参入もあり、自分自身のRC開発の役目は一応終わったと考えて、本来の機械屋としての新たな開発領域に挑むことにしたのである。

(昭和43年、搭載機が初飛行)

私の工場では、昭和39年以降、OS12chリード・マルチ送受信機、プロポ、シングル・プロポ、デジタル・プロポなどを、つぎつぎ市場に送り出していた。

昭和40年代に入ると、自動車の実用エンジンの世界で、ロータリー・エンジン開発の動きが出てきた。日本ではマツダ「東洋工業」やヤンマーディーゼルである。

当時は、東洋工業がロータリー車のコスモを作り「画期的なエンジン」としてマスコミをにぎわしたものだ。このクルマはテスト走行段階で「広島ー東京間を走り切ることができない」などと言われていたが、私は、「これはいずれ模型のエンジンにも生かせるに違いない」と考えていた。根っからの技術屋としての第六感とでも言えようか。

そんな折り、NSUワンケルとロータリーの製造販売契約を結んでいるドイツのグラウプナー社から、わが社にアプローチがあった。そして昭和42年に、模型飛行機用として、10年契約で特許を買い取ったのである。

余談になるが、この前年の昭和41年は、私が模型の工場を始めて30年目。昭和42年5月には創業30周年の記念式典を開いている。またロータリーの契約と得意先訪問を兼ねてヨーロッパ・アメリカを歴訪したが、その出張中の7月には、最初私の模型工場設立に反対し、後にはもっとも良き理解者として、会社を支えてくれた父が亡くなっている。

契約が成立したのが父の亡くなったのと同じ七月というのも、何か父が加護してくれていたような気がしてならない。

契約締結後、私はさっそく研究・開発にとりかかった。自動車のマツダでも、このロータリー・エンジン開発は、大げさでなく社運を賭けたものだったはずだが、私の工場にとっても、同じこと。私はエンジニアたちを集めて「全社一丸で取り組んでいこう」と呼びかけたものだ。さて開発にかかると、材質の問題やシールの問題など、さまざまな難問が立ちはだかった。そして、その度に、従業員たちは、それぞれの知識を寄せ合って、「OSの製品として世に問うにふさわしい完成品を」と、昼夜兼行で解決策を見出していったのである。普通なら、開発に至るまでゆうに3年はかかっていただろう。それが、約1年の期間で成し遂げられたのである。

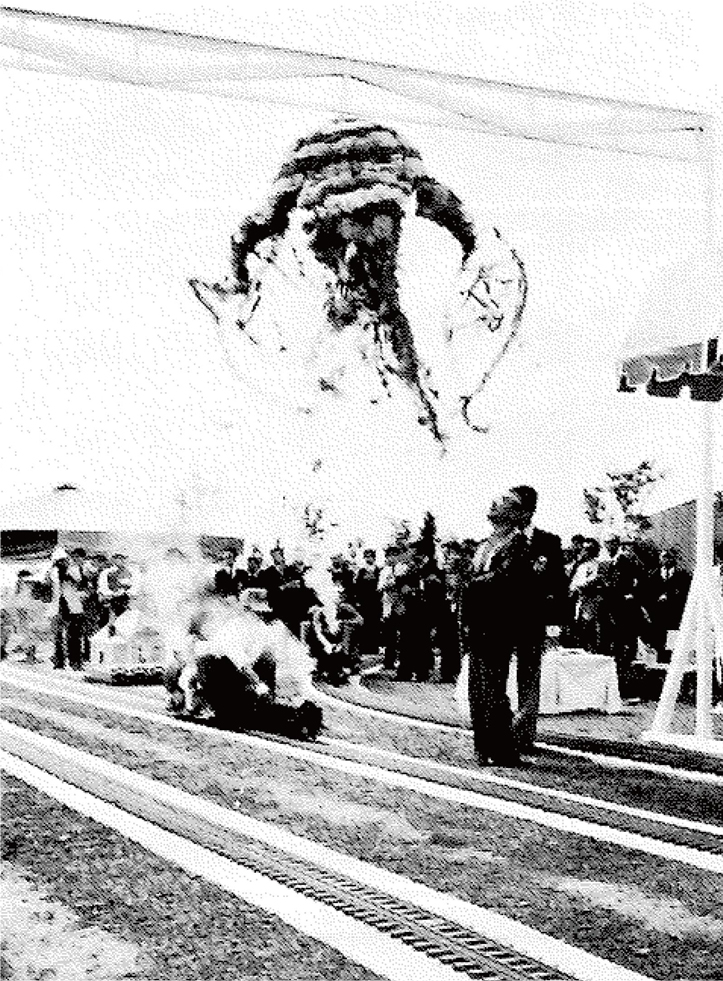

こうして契約から1年後の昭和43年10月18日、千葉県船橋市で開かれた航空ページェント「三ツ星商店主催」でOSロータリー・エンジン搭載機が、初めて日本の空を飛んだ。この時ばかりは、私はじめ、全社員が「ヤッタぞ!」と、心の底で叫んだものだ。そして45年の初め、OSロータリー・エンジンは世に出た。

開発に成功するや、朝日新聞はじめ各新聞社から取材が殺到し、「日本の模型メーカーが世界初の快挙」と掲載され、マニアはもちろん海外の模型業界をアッと驚かした。

我が模型人生(第8章)

初めて日本の空を飛んだOSロータリー・エンジン搭載機。

三ツ星主催「航空ぺージェント」にて。

(昭和51年、世界に先駆けて開発)

ロータリーの開発に成功したからといって、それだけで満足しいてはいけない。エンジニアであるかぎり「これでいい」ということはないのだ。私は、はやくもロータリーの次に来るものは何か、ということを考えていた。そして思い当たったのが4サイクル・エンジンだった。

4サイクルは、すでに模型用として戦前から作られていた。しかし、ほとんどがマニアの手作りか、そうでなければメーカーの試作品的なもので、商品化されたものは無かったのだ。手前ミソを承知で言えば、私が昭和13年に、当時兵庫県に住んでおられた藤田男爵の依頼で作ったものが、日本最古の4サイクル・エンジンかも知れない。これは、水冷4サイクルのボート用エンジンで、大阪湾を神戸側須磨から淡路島まで横断し、当時の模型雑誌を賑わしたものだ。

そんなわけで、模型用としては、昭和50年頃までは2サイクルというのが常識であった。しかし、この2サイクル・エンジンは、排気音がかん高くて、模型に興味のない人にとってはかなり耳障りなものだ。そこで、排気音をやわらげるために大きなサイレンサーが必要だったり、時には騒音問題によって飛行の場所を失ったりもしていた。

一方で、模型の、それもスケール・モデルのマニアにとっては、2サイクルだと実物と回転数の開きが大きく、音の面から実物感に欠けるという不満が出ていたのである。

「そうだ。この2サイクルを4サイクルに変えれば、マフラー効果も大きく、音が静かで、実物そのものの感じが出るに違いない」

私はそう考えて、4サイクル・エンジンの開発に挑戦しようと決めた。

すでに戦前からの4サイクルに関する知識・技術の蓄積もあり、開発にあたっては、さほど悩みもしなかった。昭和50年3月26日に、テスト飛行を行なって、結果は上々。さっそく翌年から販売を開始した。OS FS-60が4サイクルの最初の商品である。

また、翌52年には水平対向2気筒4サイクルのOS FT-120も開発し、販売している。

わがOSは、ロータリーに次いで、日本で最初の4サイクルを開発するという快挙を実現したわけだが、この後わずか数年で、わが国は本格的な4サイクル・エンジン時代を迎えた。私の工場のほか、ヘリコプターで知られるカルト産業が45クラスの4サイクルを発売し、さらに斎藤製作所から30クラス、塩谷製作所が35クラスと、相次いで4サイクルが世の中に出てきた。

さて、海外ではどうかというと、私の会社から発売される前に、アメリカのテクノパワー社が、星型5気筒4サイクルを市販していた。しかし、これは実用にはほど遠く、エンジン・コレクター向きのもの。量産タイプの実用4サイクル・エンジンは、OSに数年遅れて、西ドイツのウェブラが90クラス、イギリスのマグナムとコンドルが、ともに90クラスを発表した。

ヨーロッパでも騒音問題で悩んでいたことから、4サイクルの排気音の低さに着目したわけだが、現地の4サイクル開発のテンポは遅く、日本製が圧倒的な強さを誇っている。また、アメリカでは、ヨーロッパよりさらに数年遅れて、昭和57年頃から本格的な4サイクルの普及が始まった。しかし、現地のファンは、もっぱらOSをはじめとする日本製のエンジンを使っているようだ。

この4サイクル・エンジンは、昭和57年、国際航空連盟(F・A・I)によって国際競技会での競技規定に、はっきりと位置づけられ、実用化からわずか6年で市民権を得たことになる。

そして、わが国では、一般的な、いわゆるサンデー・フライヤーから競技会指向のコンテスト・フライヤー、縮尺模型主体のスケール・マニアにいたるまで、著るしい普及ぶりを見せている。商品化されている4サイクル・エンジンの数をみても、世界のどの国よりはるかに多く、大きさも3.5ccから50ccまで、シリンダーの数が1つの単気筒から2つの水平対向2気筒、4つの水平4気筒、さらには5つの星型5気筒まで多種多様な幅の広さを持っている。

言ってみれば、いまや日本の模型界は世界的なレベルに至ったわけである。

昭和13年、藤田男爵の依頼で作った日本最古の水冷4サイクルエンジン。須磨から淡路島まで横断し、当時、注目を集めたものである。

(「日本の模型界を世界的レベルに」)

昭和42年、私は海外の市場視察と営業を目的として、アメリカ・ドイツ・イギリス・ベルギー・スイス・フランス・イタリア・タイ・香港などを訪問した。すでに述べたが、ドイツへは、ロータリー・エンジンの特許を得るのが主目的だった。そしてグラウプナー社のエンジニアであるオットー・シェイグ氏などとも親しくなった。今思えば、昭和30年から40年代といえば、まだ模型ファンの中にも、欧米信仰が抜け切ってはいなかった時代だ。技術面で劣るとは思わなかったが、やはり学ぶべきところは多かった。ただ、欧米の模型エンジニアたちの中には、すでにOSの技術に対して高い評価をしてくれている人も多く、グラウプナー社からは、社長のグラウプナー氏みずから、昭和44年初めに当社を訪ねてくれている。また、45年にもミリッキー氏が来日し、海外メーカーとのお付き合いも、徐々に深まっていた。

この時には、すでに私の会社の代理店が各国にあったので、それら各社への訪問も兼ねていたが、主眼は欧米模型界の技術視察と市場調査である。訪問したメーカーは、いずれも勧待してくれて、自社の技術についても快く細部にわたって説明してくれた。「やはり模型先進国だな」と、感心させられた面も多かった。

この時は約34日間の旅だったが、このことが欧米模型界に、わが社の模型技術について認識を深めてもらう良いいキッカケともなった。

40年代に入って、日本の模型界は、メーカーの技術レベルも市場もやっと世界的な水準に到達したと言えるだろう。当時から私の会社では、売上高の6〜70%が海外向け製品によるもので、残りが国内向けという比率だったが、今もほとんど変わってない。

現在、模型の競技は、飛行機・自動車・ヘリコプター・ボート、実に多岐にわたっている。年間に開かれる競技会は数え切れないほどだ。それは言い換えれば、模型人口がそれだけ増えたことを意味している。また、模型ファンの技術レベルも、40年代から50年代そして60年代と、飛躍的に高くなってきた。昭和48年にイタリアで開かれたRC世界選手権では、吉岡嗣貴氏がRC曲技で、日本人として初めて世界チャンピオンに輝き、ごく最近では、60年に東京で開かれた第5回のIFMAR主催RCカーワールド・チャンピオンシップでOS21VF-Cエンジンを搭載した高麗淳一氏が堂々二位に入賞するなど、次々に日本の実力を発揮してくれている。これは、模型メーカーであるわれわれにとっても、大変うれしいことだ。

模型界も、草創期から見れば、考えられないほどの発展を遂げてきた。

業界の動きをここで振り返ると、昭和42年に日本エンジン模型工業会が発足し、これによって、それまでヨコの連携の少なかった業界各社が、親しく共に歩む素地が確立した。思えば、それまで、ほとんど独立独歩で自分なりに業界振興に尽力してきたが、初めてここに、ファンも含めた模型界発展の基礎ができたわけだ。

このエンジン模型工業会の発足については、地球堂の金子友一氏らと「ひとつ、模型界の一層の発展のために、一致協力して当ろうじゃないか」と話し合い、40年頃から準備を進めていた。当時は全国に2〜30社の模型メーカーがあったが、すべてに声をかけて、ついに42年、発足にこぎつけたのである。

ヨーロッパ・アメリカなど各国へ出かける。

このスナップはグラウプナー社のエンジニアであるオットー・シェイグ氏らとのスナップ。

そして、初会合が開かれたが、この時私は、金子さんはじめ参加したメーカーの人たちから全員一致で推され、初代会長に就任した。私としては、すでにこれまでKMAの委員長として永く勤めてきたし、日本模型航空連盟の副会長をも勤めてきたので、お断りしたのだが「どうしても、小川さんにやってもらいたい」と、強く勧めてくださる。「実務ということになると、私は大阪にいることだし、何かと支障があるかもしれないから・・・」と言ったが、金子さんが「それはみんなで協力すれば良いことだから」と、再三おっしゃる。そんなわけで、「お受けしましょう」ということになった。

この会長の職務は、42年から52年までの十年間つとめて、後を塩谷三郎氏にバトンタッチしたが、実のところ、私がやった十年間、実務はほとんど金子氏の尽力でできたようなものだ。その意味でも、金子氏には感謝している。工業会の行事としては、東京・大阪で開かれるモデルショーがもっとも大きいものだった。このショーには亡くなられた政治家の園田直氏にもテープカットや視察によくおいで頂いた。同氏は日本模型航空連盟の会長や科学模型安全対策委員会の委員長などを努められ、模型界の発展に果たされた功績は偉大なものがあった。

私は、工業会の会長を退いて7年後の昭和59年9月20日、第32回航空記念日には、航空界最高の栄誉であるポール・ティサンディエ賞を受賞するという栄光に浴した。

当時の模型雑誌には、この時の模様が次のように掲載されている。

「航空記念日創設以来45年、戦後の航空再開後32回目を迎えた航空祝賀会が9月20日、東京・品川のホテルパシフィックで開催された。1000名を超える参会者の献花による航空安全祈願と航空受難者の慰霊にはじまり、今年度の航空文化賞・航空亀齢賞・航空スポーツ賞、そして国際航空連盟(FAI)制定のポール・ティサンディエ賞の顕賞式が行われた。・・・・・・FAIポール・ティサンディエ賞は航空事業、自家用航空およびスポーツ航空のために、実務的な企画あるいは献身的努力により、顕著な功績のあった人に国際航空連盟から贈られるもので、今年度は新日本航空整備最高顧問の花輪誠一氏と小川精機社長の小川重夫氏に贈られた。小川氏は昭和11年に小川精機株式会社を創設、以後模型エンジンの製造・開発に尽力し、OSエンジンは全世界の模型愛好者に愛用されている。そのかたわら日本エンジン模型工業会の初代会長を務めるなど、日本はもちろん、世界の模型界に果した役割は大きいものがある。なお、模型航空に関係する人で同賞を受賞したのは、これまでに木村秀政・三島通隆・山崎好雄(故人)の各氏がいるが、模型航空のみの受賞対象では三島氏についで二人目である。」

このポール・ティサンディエ賞というのは、明治38年から昭和39年までFAI事務総長をつとめたポール・ティサンディエ氏の功績を記念して制定されたもので、航空界で最も栄誉ある賞であり、航空畠一筋に歩んできた人にあたえられるもの。それだけに、受賞した時の感激は言葉では言い表せないほどだった。木村秀政氏はじめ金子氏ら模型関係者のみなさんが「小川さんの受賞は模型界全体の喜びだ」と、こぞって祝ってくれた。私自身も「これは小川個人に与えられたものじゃない。模型の発展に尽くした人たちすべてに対して受賞されたものだ」と、心の底からうれしかった。

この受賞はまた、小川精機という企業にとっても、大変ありがたいことだった。この時から2年後、私の会社はちょうど創業50周年を迎えるが、企業としての歴史の節目ともいえる出来事であった。

木村秀政先生と顕賞式会場にて・・・

私は、業界やファンに対して、ラジオについての役割はすでに果たしたと考え、新しいエンジンの開発に関しても、部下たちにまかせることにした。

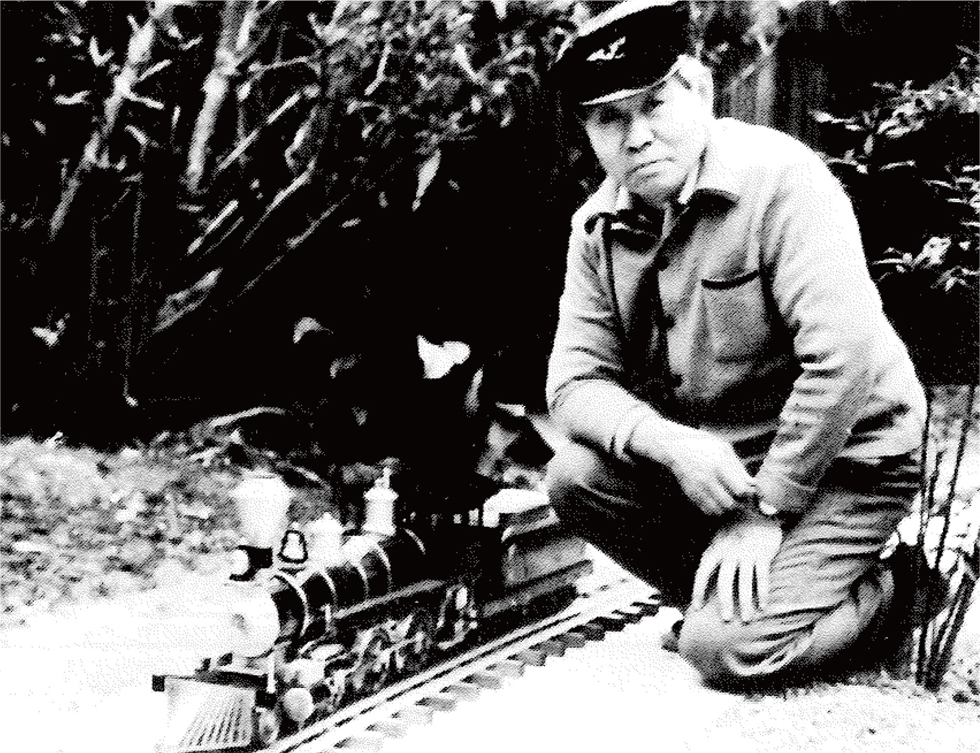

そんな時、フツフツとわき起こってきたのが、ロコへの情熱であった。私は、学生時代に第3回学生科学模型展にアメリカン・パシフィック型蒸気機関車を出品し、特等賞を受けたことがある。この機関車は、蒸気はもちろん、電気でも運転できるものだった。電動式だとさほどスピードは出ないが、ボールベアリング付きの乗用台車を使用すると約16キロの物を楽に牽引することができた。適当な参考書もなく、いろいろ研究を重ねて設計を完成したものだった。それだけに今でも思い出深い。結局、阪急百貨店に展示している時に盗まれてしまって、今手元にないのは非常に残念としか言いようがない。

当時の少年にとっては、メカニカルに動くものとして、蒸気機関車は最も興味あるもの

で、別に私だけに限ったことではなかっただろう。

その頃のことを思い出し、再び少年時代にかえったような気持ちで、ロコづくりを始めたのは昭和50年のことであるが、社員たちはそのことを知るよしもない。「社長はまた、なんでロコに熱中しはじめたんだろう」と、不思議に思っていたはずだ。私はもともと機械屋であり、ロコのようなものをいじっているのが、いちばん性に合っている。そして、一度打ちこみだすと、自分でも不思議なほど、時間を忘れて熱中してしまう。

最初は、趣味程度に考えていた のだが、「病、膏盲に入る」である。会社として、新しいロコを開発し、販売してみたいという思いにかられた。当時はまだ、日本で販売されていたロコはさほど高い技術を駆使したものではなかった。

「ひとつ、これが本物のロコだと言えるものを作ってやろう」

そんな気持ちが心の底に、頭をもたげてきた。海外で売られている模型機関車を購入したり、実物を見にでかけたりもした。何事も徹底的にやらなければ、気のすまない性質なのだ。

そして最初に発売したのが辨慶号(PORTER2-6-0<<MOGUL>>)である。これは昭和50年頃に開発をスタートし、52年11月に販売を開始している。これは、部品だけで600。その1つ1つをすべて設計し、作っていったのである。工具さえあれば、ファンにも簡単に作れるように、部品もすべて完成品をめざした。OSがエンジン作りで蓄積してきた、ミクロン単位の高精度の技術力が生み出したものだから、市販されていた製品をはるかに越えるものだという自信はあった。当時の販売価格で57万円だから、かなりの高額商品である。しかし、価格だけを見れば高く思えるが、関係者の間では「これがそんな価格設定で作って、採算の合うものなのか?」と驚異の声が聞かれたものだ。

はたして、ファンからの反響は想像を超えるほど大きかった。

「店にでかけてみたが、ない。ぜひとも売って欲しい」

そんな問い合わせが相次いだ。石炭をたいて、蒸気の力で動くスケールのロコ。おそらく、ファンは創る楽しさと、動かす醍醐味に魅力を感じたことだろう。

我が模型人生(最終章)

※ベンケイ号と共に・・・・・。

(昭和50年頃)

「やるかぎりは、徹底的に」という気質は、新しいロコ開発に際して、海外にまで現物を見にでかけるほどのもので、昭和53年以来、文字通り世界を駆けめぐるという具合であった。もち論、それまでにもロコ研究のためにいく度か海外まで足を運んできてはいたが、本格的に現物のロコを求めて出かけたのは、53年3月、台湾である。日本の機関車関係者からシェイが動いているということを聞き、現地OS代理店の陳氏に案内役を依頼して、ともに阿里山「ありさん」に登った。森林鉄道で、山の頂上に車庫がある。山麓から頂上まで、トロッコに乗ってでかけたのだ。現物を克明に写真撮影し、それをもとに図面を作るのがネライだった。

頂上で初めて見たシェイに、私の胸は少年のように躍った。ところが、それがいけなかった。あまり有頂天になりすぎて、森林鉄道の線路の枕木の下に開いていて穴に落ちこんでしまったのだ。私は足の筋を痛め、おまけに手に持っていたカメラが陣さんの足に当たって、足が腫れあがるという失態を演じてしまった。結局、シェイの写真は撮影できず、その日は近くにあったバンガローに泊って、翌日汽車で山麓に下り、台北の病院で治療を受けるハメになった。しかたがないので、帰国しようとしたら、空港でギブスを不審に思ったらしい。「医者の診断書を取れ」と言われ、ギブスをはめて空港内にある医者に診断書をもらってOKされた。まさに弱り目にたたり目という具合であった。

台湾でのシェイの撮影は、予定の半分も撮れなくて失敗に終ったが、翌年1月、私は今度はイギリスに向けて旅立った。ブリタニアとイブニングスターの現物を見るためである。ロンドンからヨークまで、汽車の旅。このヨークには鉄道博物館があり、イブニングスターが、その博物館の外に展示、放置されていた。季節はちょうど真冬で、温度はマイナス8度。あらゆる角度から、撮影しようとしたが、指がかじかんでしまって、なかなかカメラのシャッターがおりない。ようやく撮影できたが、ずいぶん時間をくったものだ。

同じ54年の秋にも、イギリスとフランスを訪問したが、これはナショナルモデルマーケットフェスティバルに参加するためだった。

台湾のシェイは小型でもあり撮影にも失敗していた私は、アメリカ、カリフォルニア州リオビスタに目指すパシフィックコースト型のシェイがあるという事を人づてに聞き、ゴールデンゲート・ライブスティーマーズ・クラブの会長ニコルソン氏に確認してもらった。そこで昭和55年5月にでかけたが、1ヶ月程前にワシントン州にある博物館に引き取られていた。「サンフランシスコのカストロポイントレールウェイにもある」というので、行ってみると、たしかに、あるにはあったが、実にみすぼらしい。「ほかにシェイを置いている所はないだろうか?」と聞くと、ロスにあるという。それで、ロサンゼルスのグリフィス・パークの中にあるトラベルタウンにでかけ、やっとシェイにめぐり合うことができた。アメリカを北から南へ、シェイを求めて走り回ったことになる。

この後も、昭和59年には、ギャラットを撮影するためにオーストラリアのメルボルン郊外にでかけた。この時は、いまも交友関係のあるトニー・ファルナン氏が、あれこれと協力してくれた。

私のロコ熱は、年を追って高まる一方だった。昭和59年には、アメリカ・ロスアンゼルスのライブスティーマーズ・クラブに会員として入会し、4月に行なわれた運転会にも、みずから作ったロコを持っていって参加している。また、翌60年にも、グリフィス・パークで開催されたLALSの運転会に参加した。アメリカのロコは、さすがに大きいものばかりで、しかも参加したのは100台を下らなかった。その盛会ぶりに目をみはったものだ。

※このスナップは、昭和56年、法隆寺レイアウト開設のものである

私は、自分の手でロコを作るばかりでなく、創ること動かすことの喜びを、より多くの人たちに知ってもらいたいと考え、初めて「辨慶」を世に出す前の昭和52年5月に、大阪ライブスティームセンターという展示場を開設した。企業としての利益よりも、「いかにすればファンの皆さんに喜んでもらえるか」のほうが、私にとっての最大の関心事だった。

この大阪ライブスティームセンターに次いで、昭和55年には、東京にも同じものを作っている。また、56年には、法隆寺にあるOS奈良工場敷地内に、延長800mのロコ・レイアウトを完成させ、ロコファンがいつでも楽しめるように工夫した。この法隆寺レイアウトが完成した時には、記念運転会も盛大に開くことができた。

こうした、あまり儲けにならないことを始めたのは、以前、私自身が大阪市港区の八幡屋公園を借りて、ロコを走らす会をした時に、ずいぶん不便な思いをしていたからでもある。「本格的にレールを敷設した場所さえあれば、もっと余裕を持って楽しめるのに・・・・」

と、実感していたのだ。

さいわいなことに、今ではロコファンの皆さんが、奈良工場敷地内のレイアウトやライブスティームセンターで、楽しんでくださっている。このことが、私にとっては、何よりもうれしいのだ。

現在、私の工場からは、52年に発売した辨慶をはじめ、昭和55年にはブリタニアとT5、昭和56年にはクラウス「四国松山にある、通称「坊ちゃん列車」、57年のイブニングスター、58年にシェイ、59年にS-6など、たくさんのロコを世に出している。そのどれもが、私にとって思い出深いものばかりだ。

これからも、私のロコへの情熱がつきることはないだろう。メカとしても、より一層すばらしいものを作り続けたいという願いは変わらない。また、ロコファンの裾野が、今後も大きく広がっていくよう、心から願っている。

日本の模型業界は、メーカー・ファンともに拡大の一途を歩んできた。そして、これからも一層発展することだろう。昭和59年には郵政省がラジコン用として新たに専用電波を正式認可したし、財団法人日本ラジコン模型安全協会・日本科学模型安全委員会・日本エンジン模型工業会の三団体が共存して、発展のベースを作っている。

願わくば、今後もこの共存共栄の精神をいつまでも存続させていってほしいものである。もともと模型界は他の業界にくらべて実におおらかな体質を持っている。私がエンジン模型工業会の会長を努めていた時代も、新たにメーカーが設立されると「おおいに頑張ってください。お互いに良いライバルとして技術競争をやりましょう」と、応援してきたものだ。

とはいえ、技術に関しては、あくまでもメーカー同士はライバルである。私の工場でも、常に従来よりはるかに優秀なエンジンの開発を志してきた。私はこれらのエンジンが究極のものとは考えていない。より一層の改良を加えて、世に問うつもりだ。それが、エンジニアとして模型エンジン一筋に歩んできた私の使命なのだから。

これから21世紀に向って、日本の模型メーカーすべてが、良いライバルとして、技術を磨き、世界のファンが各国で日本製の模型製品を使って、常に優秀な成績を収め続ける時がくれば、その時こそ、私の人生最大の「至福の時」である。

※私も年を取ったなあと思います。こんな写真を見ると・・・。(でも、気に入っているスナップです。)