我が模型人生(第1/2章)

※私にもこんな時期がありました。(5〜6才の頃)

私は、大正6年2月12日、「陶器の町」として有名な岐阜県多治見市に、加藤黒一の三男として生まれた。その後、満3歳の時、松江の小川家に養子として迎えられた。小学校に入ってからは、建築技師だった父の事業の都合で、松江から尼崎、さらに京都と、わずか2年の間に4つも学校を変わったことがある。当然のことだが、親しい友達を作ることもできず、思い出になる遠足の体験もなかった。

両親もそのことが気がかりだったようだ。

「あまり、あちこちと引越しばかりしていると、子供の教育によくないな。少し落ち着けるようにしようか」

「そうですよね1つの学校でじっくり勉強させてやりたいですねぇ」

そんな会話を寝床で耳にして、ありがたいことだと思ったものである。

はたして、その後、引越しばかりの生活に終止符がうたれ一家で大阪・住吉公園の近くに落ち着くことになった。

今振り返ると、4度も住所を移ったことは、一人っ子の私にとって、他人に頼らず、新しい境遇で自分自身を育っていく気質を培うことになったと思う。

転校先は住吉公園のすぐそばにある粉浜小学校である。

当時の住吉公園は、老松が美しい姿で茂っていて、南海電車の住吉公園駅から東へ 出れば住吉神社、西へ公園を抜けると高灯龍が古風な姿で立っている。明治時代は、 このあたりまで海がせまっていたということだがその頃でも、高灯龍から西は 埋立地。潮風に吹かれながら、砂地を少しばかり歩くと小さな丘があってその向こうに木津川尻の工場の煙空が見え、運河を出入りする船を眺めることも できた。粉浜小学校の周辺も、まだ畑が点在していて、遊び場には事欠かなかった。また、空は出雲のように暗くはないし、尼崎のように工場ばかりでもない。 子供にとっては願ってもない自然環境だった。

粉浜小学校に転校した私の、とりわけ好きな学科は、数学と理科だった。数学には ウソがない。当然といえば当然だが、4を2で割れば2である。理科も正直で、 熱を加えれば温度は上がる。ことに理科の実験は大好きで、毎日の勉強が楽しくて しかたがないという具合だった。こういう理詰めの世界が、一人っ子で独りで考え、 独りで遊ぶことの好きな私の性格にぴったりあっていたのかもしれない。

父が建築技師であったことも、私の理数志向に大きな影響をもたらしたようだ。

幼い頃から、三角定規やコンパス・分度器・トランショットといった道具が手近くに あり、私の心を強くひき、自然に機械いじりが好きになっていた。

小学校の何年生だったか、母にねだって、小さな電気モーターを買ってもらった。 乾電池をつなぐと、ブーンと心地よい音を立て回る。 その回転音を聞いているだけで、甘美な喜びに酔うような気持ちだった。 「この回転を使って、何か別の動作をさせることはできないか・・・」と思いつき、私は、ギアを組み合わたりテコを動かすことに熱中した。しかしやがてそれだけでは満足できず、ブリキを切ったり、絹巻線を買いこんで、自分で電気 モーターを作ってみたりした。町で買ってきたモーターよりも強力に回るような 工作を加えたりもした。

また小型の蒸気機関車にも手を染め、アルコールを燃料にしてボイラーで蒸気を作り シユッシユッと蒸気を吐きながら回る首振りモーターを見て、言葉では言い表せれない感概を味わったものだ。

この頃から、すでに私の心の中に「将来は機械技師になって、強力なモーターを設計したり、制作してみたい」という思いが強まっていた。幼な心に技術の世界への 憧憬が芽ばえ、それは日増しに強くなるばかりだった。

しかし、父はあまりいい顔をしなかった。

「お前は一人っ子だから、私の後を継いで欲しい。これからの世の中は建築という事業がますます盛んになるんだから」

これが父の思いであったようだ。

粉浜小学校を卒業後、私は普通の中学校に進まず、工業系の学校に 入学することを選んだ。 中学から大学へ進んでサラリーマンになったところで、しかたがない。それよりも、 ほんとうに役立つ知識や技術を身につけて、自分なりの仕事を自分で切り拓いていく ほうが望ましいと考えていたのだ。これは父も同じ考えだった。

昭和5年、私は大阪市立工芸学校に入学した。学校は、南海電鉄平野線の苗代田駅に 近い所にあった。専攻は木材工芸。これは父の「将来は建築技師に・・・」という希望 を入れてのことだった。しかし、当時の工芸学校には、ほかに金属工芸・図案工芸という学科があり、カリキュラムはほとんど各学科共通。機械いじりの好きな私は、木材よりももっぱら金属に取り組んでいた。

授業内容はきわめて実際的なものばかりで、私は魅せられたように技術上の 知識を吸収していった。旋盤・ボール盤の使い方、マイクロメーターの読み方などの実習は、後の私のエンジニア人生の基盤づくりに大いに役立った。

工芸学校での5年間は、機械いじりに熱中している内に、 夢のように過ぎていった。 いよいよ卒業が目の前に迫っていた。私の機械に対する興味はますます強まり 「将来は工場を持って工作事業をやってみたい」と真剣に思うようになっていた。

だが、父は私に建築の仕事をさせたいという気持ちがあり「建築技師になれ」と 度々勧めた。しかし、私はやはりベルトのうなりや、油の匂いのしみこんだ機械の黒光りする肌に深い愛着を感じ、そこから離れることなどとても考えられなかった。

話は戻るが、私と模型との出会いは小学生時代である。最初は電気機関車や 蒸気船を作っていたが、小学5年〜6年生頃「昭和初期」に、それまで沈滞気味 だった模型界に活気が出て、飛行機が再び流行し始め大阪・松屋町の狭い町筋にも2、3軒の専門店できた。この頃から私は飛行機に熱中し始めた。以来、現在まで数えきれない、ほどの模型飛行機を作ったが、初めて作ったのはやはりA型であった。A型といっても今日のライトプレーンA級ではなく、正面から見た形が英文字のAの形をした、2本の棒をA型に組み、2つのプロペラを後ろにつけた推進式(プッシャー)である。小さな前翼があり、主翼は竹ひごに絹を張ってゼラチンを塗ったもので、これを連動ギアのワインダーで2条のゴムを反対よりに巻く。プロペラはお互いに反対方向に回るので、トルクは打ち消されるし、前翼式で失速することもなく、けっこうよく飛んだ。

もちろん、今のようにセットだの袋物などはない時代で檜の棒とか竹ひごとか、 2つで1組にしたプロペラだの、部品を別々に買って組み立てるのである。

その頃松屋町筋に河野ヒコーキ店というのがあった。店主の河野仙三さんは、 元育英高等小学校の先生で、大阪で初めてガソリン・エンジンのついた模型飛行機を 飛ばした人である。話を聞いてみると、小型オートバイ用の重いモーターで、 着火装置がどうしても手に入らないので、重い電池を乳母車に積み、模型飛行機から電線を垂らして飛行機を追いかけて走ったらしい。

そんな人であっただけに、私たち小さな模型ファンにもいろいろと親切に 教えてくれ、よく飛ぶコツを説明してくれた。この店にはよく通った。 小学生のことで、十分な小遣いがあるわけでもなく、後に東住吉の田辺に移って からも、電車賃を倹約して長く続く松屋町通りを歩いて通ったものだ。この店は大阪の模型界で最も古い歴史を持っていた店だ。

模型店では、もう1軒未吉橋の近くに川上模型店があった。この店も戦後息子さんの代になり、結局は無くなったが、ここに勤めた人たちが、今では立派な店を 構え、大阪の模型業界で活躍している。

さて、私の模型作りは、こうしてA型からスタートし、やがて当時トラクター式と呼ばれていた、細い三角胴の滞空機を作ったりもしたが、私はどういうものかゴム動力には飽き足らず、機械動力にたまらない魅力を感じ始めていた。

ちょうど、実家に近い阿倍野橋を少し北に入ったところに、朝日理科模型製作所「通称・・・朝日屋」という店があって、私はそこへしげしげと足を運ぶよう になった。朝日屋は電気モーターや電気機関車、モーターボードなどを手広く扱っていた。店主は佐原一一さんで、店の一角に作業台を置き、バイスやドリルを 備えて、模型ファンに自由に作業をさせてくれた。

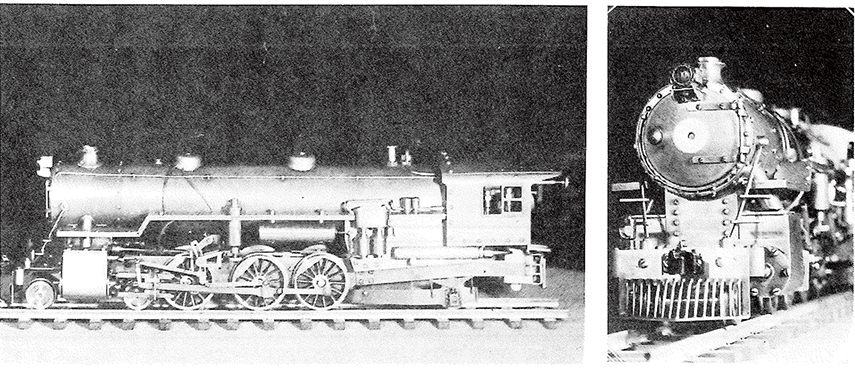

工芸学校に入学して1年後の昭和6年夏、この店で鉄板を切ったり、ヤスリを かけたりしてD6000型蒸気機関車の精巧なものの制作に着手した。「子供の科学」や「模型と実験」などの雑誌をボロボロになるほど読みふけって雑誌に掲載されていた製作図を自分なりに作り直し、機関車や蒸気機関車をこしらえたものである。 設計に要した期間が3ヶ月。その後、さまざまな難関にぶつかりながら、満3年をかけて完成した。この作品は、第3回全国学生科学模型店に出品し、特賞を受けた。 「科学と模型」昭和12年6月7日号で、詳しく紹介されたいる。

この蒸気機関車は、私にとっては摸型の処女作だったわけで、大切にして いたのだが、ずっと後になって阪急百貨店の展覧会に出品した時に、 盗まれてしまった。今でも惜しくてならない作品だ。

※鉄板を切ったり、ヤスリをかけて作り上げた機関車。今は懐かしい思い出である。

昭和12年3月、私は大阪私立工業学校を卒業した。

この翌年、北支事変が起こり、やがて第二次世界大戦へと戦火が広がる、 日本の歴史の転換期でもあった。この頃から摸型飛行機は国策の1つに組み込まれ各地に摸型飛行機クラブが誕生し、競技会が盛んに開催されるようになった。 といっても、ほとんどがゴム動力で、わずかに圧縮空気モーター機があった程度。 それも不完全なので、海外の雑誌に紹介されている小型のガソリンエンジンは、 まだ日本では姿を現してはいなかった。

私たち一家は東住吉区田辺本町6丁目に移っていた。父はやはり建築技師として、 南海電鉄の工務課に勤め、堺市で発電所の建設にあたっていた。

卒業後の私の希望は、自分の工場を持つ事だった。摸型作りで親しくなった 朝日屋さんからもあんた、研究熱心 だし、仕事もきれいだ。どうだね、エンジンを作ってみなさらんか」と勧められてもいた。

「工場をやってみたいので、工作機を買って欲しいのですが・・・」

と、父に何度も相談してみたがなかなかウンとは言って言ってくれない。父にしてみれば、私に建築技師としての道を歩ませて後を継がせたかったのだろう。

母にも頼んでみたが、父の思いを知っているにで、いい返事はしてくれない。

しかし母は、私の熱意が尋常ではないことを知り、根負けした形で「それじゃ、 わたしが買ってあげます。そのかわり、お前、仕事は真剣に、何があっても やり遂げなければいけませんよ」と、承諾してくれた。その日は、嬉しさが心の 底からこみ上げてきて一晩中寝つけなかった。母は、これまでにも影に日なたに私のわがままだをかばってくれ、 父に内緒で摸型作りの小遣いをそっと手渡してくれていたが、この時ほど慈愛が身に浸みたことはなかった。

翌日の夜明けを待って、私はかねてから欲しいと思っていた旋盤を買うため、 谷町筋にある機械工具屋へ駆けつけた。すべすべと底光りのする、黒い小さな旋盤を目の前にして、私は「これ下さい。すぐに家に運んで欲しい」と、大声で叫んでいた。今思えば、駄々っ子が欲しい玩具を手に入れる時のように興奮ぶりだったこと だろう。家の衲屋の一部を土間にして、旋盤を据えるタタキの台座にし、 そこに旋盤が置かれるまで、私の胸は高鳴るばかりだった。

2分の1馬力のモーターも据えつけられ、動力線も付いた。

布切れた油を浸ませ、旋盤の肌を丁寧に拭う。主軸台の回し金芯押し台を、何度も見つめ、渦巻きネジの入った本体の幾何学的な美しさに、ほれぼれとして、 しばらくは時間の経つのも忘れていた。

スイッチを入れる。快いうなりを上げてモーターが回転し始める。芯押し台センターが、微塵の狂いもなくしっかりと工作材を押し鋭いバイトは、見る間に材料から螺旋状に金屑を飛ばしていく。

「動いている!」

機械が動くのは当然のことなのだが、思わず声が出ていた。胸の奥から こみ上げてきた感動が出させた声だった。

この時以来、何十台もの立派な工作機械を導入したが、この1号旋盤を自分の手で 動かしたこの日の感激にまさるものはない。

この第1号旋盤は、昭和50年頃までエンジンの製造工場で、その後数年間は治工具部門で製造の裏側として働き続けてくれた。昭和58年奈良工場の完成と 共に現役を引退、綺麗に化粧直しされ、今は最新の設備を誇るなら工場の玄関に 堂々と先輩顔して座っている。思い起こせばよく働いてくれたものだ。

母からの尊い贈り物であるこの旋盤は、40円。モーターは5円だった。 他にボール盤やグライダーなど、総額で100円。間口4日間・奥行き5間の2階建 二戸一の家が、1000円で建てられる頃のことである。

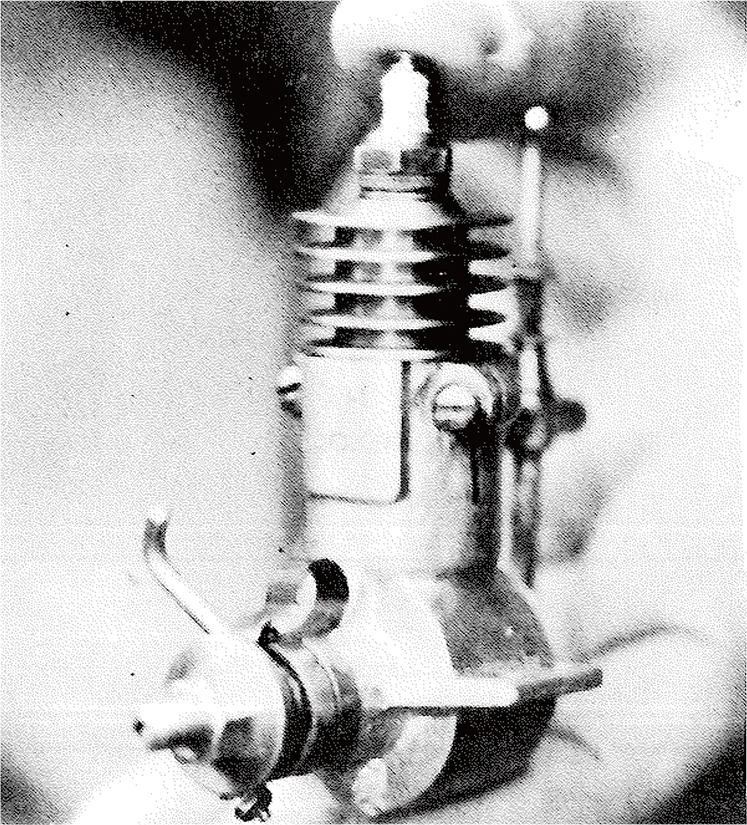

※OSエンジン誕生のきっかけとなったポール・ホートン氏が持ち込んだエンジン。

百円の資本でスタートした私の工場は、さっそく活動を始めた。まず手がけたのが 蒸気エンジンである。今とちがってマグネット・モーターもなければ、もちろん ガソリンエンジンもない。模型の動力は、首振りの単押しピストンの蒸気エンジン だった。材料は真鍮で、ごく簡単なものだったが、私は両押し機関やV字型の2気筒型・H型などを、工夫して作り始めた。こうした製品群は、朝日屋さんが引き受けてくれた。また、蒸気エンジンに付ける小さな圧力計を考案して持っていくと、「これはいい」と注文を出して くれたりした。この圧力計は蒸気模型愛好家の一大福音!本邦唯一!という キャッチフレーズで朝日屋さんが「科学と模型」に広告を出し、大きな反響を 呼んだものだ。

私のささやかな工場もこうして軌道に乗り始めたが、元来、私には玩具業者に なって金儲けをしようという気はまるでなかった。それよりも、新しい工夫・考案 こそが私の真骨頂である。だから、製品が売れて余裕ができると、工作機を つぎつぎに買いこんだ。

小さな工場もボール盤やミーリング盤などが揃い、どうやら工場らしさを整えはじめたのである。私はその頃、工場の天井に太い動力シャフトが通り、数十台の機械が うなりを立てる様をよく夢に見たものだ。今時はそんな旧式の工場は見かけない だろうが・・・・・。 6坪しかない工場だったが、私にとっては夢の国だった。蒸気エンジンのほかにも、 私は様々な工作機械を考案していたが、そんなある日、1人の外人がひょっこり工場を訪ねてきた。

「ポール・ホートンです。」

と名乗ったその人は、インターナショナル・トレード会社のバイヤーで、日本製の 蒸気エンジンや模型飛行機の買い付けをしていると言う。そういえば、朝日屋に外人 バイヤーから引き合いがあり、私が製造したこともある。そんな わけで、初対面とも 思えず、2人で模型について色々話し合った。

その後、ホートン氏の家にも招かれた。彼は西宮・甲陽園の小高い丘の上に日本家屋を改造して住んでいた。座敷の畳にマットを敷き、床の間や違い棚には模型がずらりと並んでいた。有名なデ・ハビランド・コメット双発競争機のスケール・モデルの赤い塗料の美しさは、今も記憶に残っている。バルサの筒を胴体にしたライト プレーンや汽車、船の模型も目についた。

小川さん、あなたのスチーム・エンジン、大変いいです。仕事、ステキです」

と誉めてくれた。やがて小さな箱を取り出すと、

「どうです、「小川さん。あなた、工作大変よろしい。これ、作ってみる気はありませんか」と切り出した。

見せられたのは、ガソリン・エンジンだった。ガソリン・エンジンについては、 かねがね、制作してみたいと思い、海外の雑誌を見て設計し、試作したこともあった。 しかし日本ではまだまだ商品としては1台も作られてなかった時代である。やはり 優秀で、定評のあるアメリカ製のエンジンを模作した方が安全だし、信頼性も高い。

私は即座に、「やってみましょう」と答え、彼からそのエンジンを頂って、 いそいそと家路を急いだ。忘れもしない、昭和11年の初夏のことである。エンジンは小型の電気着火式であった。「注・スパーク・イグニッションのことで、 当時はこう呼んだ」

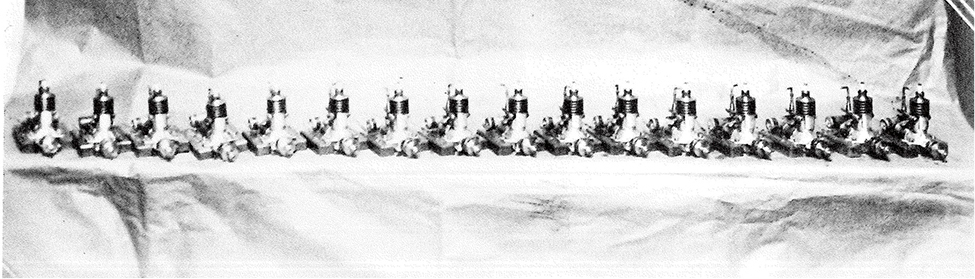

※TYPE-E1の量産品。私としては最も思い出深いエンジンのひとつである。

「こういうエンジンを国産化しさえすれば、日本の模型飛行機界は、きっと大きく 発展するにちがいない。そうだ。私の行くべき道はこれなんだ!」

ホートン氏から頂いたエンジンを机の上に置いて、じっと見つめながら、私は堅く 決意した。

1人アメリカ人との出会いが、私の人生の転機になったわけだ。

私はまず、エンジンを分解し、細かい製図を描き、次に鋳造屋さんにシリンダー 作りを頼んだ。このエンジンは気筒容積1.665ccで直径12・75ミリ、 行程13ミリで、圧縮比は4.5。今までは見られなくなったピストン・バルブ式の 吸気弁で、排気口は後部にあって、ループ・スキャベンジ方式。私はその一部を模して、新たな設計のエンジンを製造した。回転させてみると、4千回転くらいのものだった。ただし、 フライホイールでなければ始動しなかった。当時はすべて乾電池と感応コイルを積み、燃料もガソリン系統だから、圧縮比も低く、この程度の回転数が常識だった。

ホートン氏に見せると、

「オー、ベリーナイス。アメリカ製品よりきれいです」

と大いに喜び、すぐに注文をくれた。これが、OS1型誕生の瞬間である。

そして、私の小さな工場からアメリカ大陸へ、日本製の模型エンジンが旅立だった。

ホートン氏の手で、インターナショナル・トレード会社を通じ、役200台のOS1型 「ブランドはピキシーと刻印」が海を渡ったわけだ。すでに蒸気機関車の方は何百台も 輸出されていたのだが、このためにガソリン・エンジン用のプロペラも設計し、 木工旋盤などを買い込んで製造にかかった。この頃、蒸気機関車のボイラー台などは 西尾音吉氏に製造を依頼していた。氏は布旋・小阪に自宅で仕事をしておられた。 小林茂善氏と親しくなったのもこの頃のことだった。

やがてピキシーで得た知識と経験から、私は大型のエンジン設計に着手しようと 考えはじめた。

「いつまでもモノマネばかりでは能がない。本当のOSエンジンを作ってやろう」

という意気込みだった。昭和12年のことである。

電着式で、1・5ccでは力が不十分。そこで、大きさも重さも2倍ある2型への 挑戦だ。容積は6・92cc、行程20ミリで、重さはピキシーの120グラムに 対して、2倍以上の350グラムになったが、同じ圧縮比で5千回転も出すことが できた。吸気弁をロータリー型にしたのが新しく工夫した点であった。

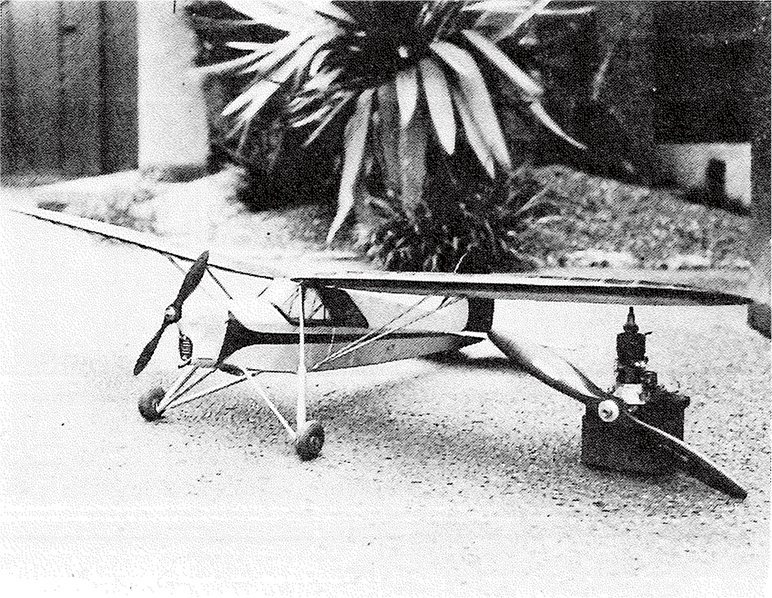

しかし、2型ではまだまだ力が足りないと思われたので、圧縮比を5に上げ、 気筒直径を少し縮めて20・8ミリとし、行程の方で21・8にのばし、気筒容積7・45ccものを 作った。3型である。これは、当時のアメリカで定評にあったスーパー・サイクロンに 範をとったもので、ピストンバブルを使っている。重さはわずか30グラム増えただけで、性能も良く、私はこのエンジンをつけたプスモス機とスチンソン・リライアントの2つのスケール・モデルを作ってみた。今のラジコン機くらいの大きさでこれでフリー・フライトをやらかすのだから、当時はいかにノンビリしたものだった かがわかるだろう。

といっても、エンジン機を飛ばすような人は数えるほどほどしかなく、東京で三島通隆氏、間宮精一氏、清水金一郎氏などが輸入エンジンを使っているだけであった。

写真用のセルフ・タイマーを付けて、適当なところでエンジンをとめる仕掛けさえ 珍しく、エンジン機を飛ばすだけで黒山の人だかりができたほどだ。

この3型で、私のエンジンの基礎ができ上がったのである。

※昭和13年、当時のガソリンエンジン付飛行機、「プスモス」

ささやかながら、私の事業は1歩1歩着実な歩みを見せていた。だが、この道は先人の 歩んだ道ではない。未知の分野を自分の力で開拓していかねればならないのだ。 模型飛行機のエンジンが、はたして事業としてどれほどの将来性があるのか、誰も 予見し得ない。まさに、高村光太郎の詩「道程」にあるように「私の前に道はない/私の後に道はできる」といった心境であった。

しかし、どうやら私は運の強い人間らしい。

当時日本は軍国主義1色に塗りつぶされ、航空機が時代の花形として脚光を 浴びはじめていた。日華事変は中国全士を戦塵につつんだ。国策として青年層の 航空教育が採用され、文部省は小・中学校の教育過程に模型飛行機をとりあげた。 模型飛行機からグライダーへさらに本物の飛行機へ一連の教育が始められたのである。ガソリン・ エンジンの模型飛行機もようやく注目を浴び始めた。

たしか昭和13年の夏のことだったが、生駒山上でアジア連盟(戦後、至心会と改称)主催の模型大会が開催された。主宰者の木本国三氏は、大阪・桜宮橋で 寒中水泳を催し、夏は大和川で水泳場を開き、そのつど、模型機の大会を独力で 行ってきた。本職はハリ・灸の先生だが、青少年の世話役と模型飛行大会の勧進元の役割を務める、国士風の人だった。この生駒の模型大会にはプスモスを持って 出かけた。というのは、幼い頃、模型ファンだった私が、このアジア連盟の大会に出場して賞品をもらい、木本さんとも親しかったからである。

生駒山上は海拔600メートルもあるが、ニードルバルブの加減にも苦労せず、 エンジン機はうまく飛んだ。見る人に「本物そっくりだ」と感心されるものである。おそらく関西の競技会でガス・フリー機が飛んだのはこれが初めてのこと だったろう。木本氏とのお付き合いは戦後もずっと続いた。

こうして私の事業がなんとか軌道に乗りはじめた頃、1人の少年がひょっこり 工場を訪ねてきた。広田守君である。岡山出身の彼は、なによりも模型が大好きで、 工場で仕事を見習っている内に、そのまま居ついてしまった。従業員として広田君が第1号となったわけである。非常に研究熱心で根気もよくエンジンの改造、 ラジオ・コントロールの試作、そしていまはライブ・スチーム・ロコの試作と、 定年後も嘱託として、私のそばで頑張ってくれている。彼はUコンによる2時間近い長時間飛行を始め、ラジオ・コントロール機による多くの滞空世界新記録を樹立、 昭和48年5月21日には、12時間43分2秒の滞空世界新記録を樹立してしまった。実機を含め、これが日本航空史上初めての公認記録を樹立した努力家だ。

又、名古屋から親戚の武智喜久男君を大阪へ呼び寄せ、工芸学校に入れて、卒業と 同時に働いてもらうことにした。その後、長年にわたり、私の片腕として専務取締役で頑張ってくれたが、昭和54年、病気により51歳の若さで亡くしたのは 残念である。

さて、昭和14年頃になると、模型教育はいよいよ本格化し大阪でも堺市大浜の 水上飛行機学校の1部門として、模型教材部門開設の動きがあり、校長の井上長一さんから私がそのプランニングを任されることになった。私としては、果実の機関について研究もしたく、航空力学や材料学についても勉強しておきたかったので、 引き受けることにした。

この学校には、軍の払い下げの飛行機が5台ほどあった。また部品もたくさんあって 研究にはもってこいだったが、私の工場の方が忙しくなり2ヶ月ほどしか 通えなかった。わずかな期間だったがこの間に井上氏や教官の中正夫氏と知り合った。井上氏は、独力で堺飛行場を興し、わが国最初の定期航空路を創設した、民間航空界の元老である。中氏は長い長い航空経験を持つ人で、特に模型飛行機では明治末期から 熱心に活動され、後に毎日新聞航空部に転じまた財団法人関西飛行協会の事務局長を務めながら模型飛行機の普及運動を続けてこられた。思えば古いことだが、中氏とは、氏が永眠されるまで20年以上にわたって深い交友関係が続いた。

木本さんといい、広田君といい、中氏といい、みんなの友情が私の事業を支え続けてくれたのである。もちろん、ほかにも模型業界の多くの指導者、同業者、 そして従業員の人たちの支えを忘れることはできいない。

こうした「人の和」が今日の私を築き挙げてくれたと感謝している。

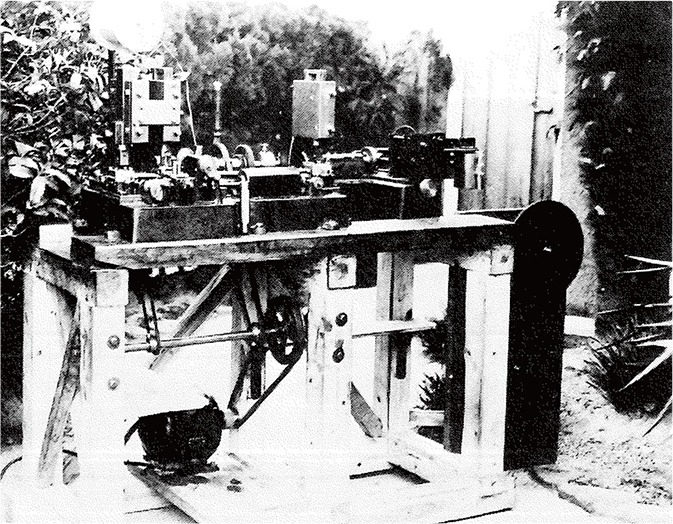

※私が改良した自動印字機。本業に暇を見つけてはいろいろと工夫をしたものである。

地元の人でなければ「杭全」と書いて「くまた」と読める人はまずいないだろう。大阪の東南、百羅(くだら)から平野に通じる街道に通じる街道に、杭全神社という古い 郷社がある。「杭全の喧嘩祭り」で知られた神社でこのあたりが杭全町。今でこそ杭全ロータリーは5本の道路が交差し、交通量の多いところだが、その頃は関西本線に 沿った一面の畑地で、ぽつぽつ工場が建ち始めたばかりであった。

先にも登場した小林茂善氏が井上長一氏らと堤携して、ロータリーの西の町はずれにあった紡績工場を改造しライトプレーンの製造工場にしていた。堺水上飛行学校に 模型部ができたからである。日華事変の拡大とともに、国民学校と会称された 小学校に、模型飛行機が教材として採用され、東京日々新聞や大阪毎日新聞が、 模型飛行機の普及促進促進に乗り出した頃である。そして、原愛次郎氏・秀政氏・ 浅海一男氏らによって、ゴム動力ライトプレーンのA1型、グライダーのG1型、 グライダー1型が規格化され量産が必要となったために、こうした製造工場が できた。模型飛行機も、今まで業者が思い思いに作っていたものを翼荷重や機体の 寸法・プロペラのピッチ比などを、学問的な根拠にもとずいて決定するようになったのである。私はこの工場と関係はなかったし、やはりエンジンが専門なので、いくら摸型熱が高まってきてもライトプレーンに手を付ける気はなかった。

やがて、毎日新聞社主催の模型飛行機大会が盛んに行われエンジン機を実演してみせる機会も多くなってきた。 それとともに、エンジン機ファンも増えてきたのである。

OSエンジンも昭和15年頃、6型の設計を終え、決定版が完成していた。 気筒直径23ミリ・行程22・6ミリピストン・バルブ式のもので、容積9.35cc。2型よりもずっと大きいのに、重量は300グラムに抑えられ回転数も6500に増えて、ずっと協力なものになった。 この頃、この杭全に増田さんという人が、東洋精機工業所という名の、小さな印字機の工場を営んでいた。ひょんなことで知り合って、工場を訪ねてくれ、私も彼の工場を訪問したりしていた。

「印字機を、いちいち手で回したりしないで、押すごとに字を繰るようにしたらどうですか」

「そういう工夫ができれば、大変便利でしょうな」

「ひとつ、考えてみましょうか」

そんな雑談から駒が出て、私は自動印字機を試作して提供したことがある。こういう考案となると、もともと3度の飯より好きだから、本業に暇を見つけては色々な工夫をした。たとえば、自動的に操作できるタッピング盤を発明したし奇抜きなものでは、アルバムに写真にはさむアートコーナーの抜き打ち機の考案がある。型抜きをしてアラビアゴムを付け、折り曲げる工程を自動化したもので、当初カメラが流通しかけていたこともあってこのアートコーナーの製造はヒットしたはずである。増田さんも、喜んで私の発明を製品化してくれた。

増田さんは、商売に腕もあったし、良心的な製品を作ってもいたが、時代はそろそろ統制経済に入り、個人経営が難しくなっていった。

「なぁ、小川さん・・・・・・」

ある日、彼は浮かぬ顔をして話しかけてきた。経営が困難になってきたので、工場を買ってくれないかというのである。

田辺の工場は、もともと自宅の一部を改造したもので、手狭になっていたし、 おいおい従業員も増えてくる。ここで新しい工場を求めなければならない時期にきて いたのである。

「考えてみましょう。なるべく御希望に添えるように致します」

と返事をして家に帰り、さっそく両親に相談してみた。最初は私の事業に反対だった父も、その頃は私のエンジニアとしての行き方を認めてくれていた。

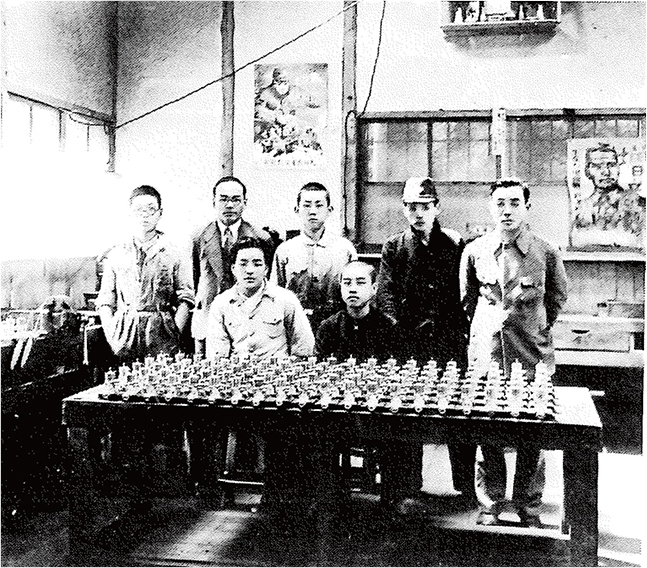

※TYPE-6の量産品を前にして。後の壁には<増産>とか<大日本産業報告>という文字が見えて戦争の影がしのび寄ってきた時代である。

エンジンの製造が 着々と実績を挙げていることもあって、賛成してくれたのである。日華事変は泥沼化し、やがては対英米戦争に突入すると見られ、日本は国を挙げて 高度国防国家へと傾斜しつつあった。しかし、国内はまだまだ平和で、軍需景気もあって、模型界は急ピッチの増産に賑っていた。

増田氏とは、数回にわたって交渉した。その結果、私の考案した製品の特許権や 増田氏の設備している工作機械の評価などでも折れ合いがつき、円満に工場を譲渡 されたのである。ちょうど昭和16年の秋のことだった。

引っ越しと同時に、まず増田氏のものだった工場の改築にとりかかった。当時は、 70坪ばかりのトタン葺きの工場だったが、これを、国道に面したところを 事務所として造作し、工場も2階建てに、ほかに製品倉庫も作った。また、田辺から 移した機械の据え付けなどしている内に、その年も押し詰まっていた。

「新工場に移ったからには、いっそうのこと会社組織にしよう」

そう両親と相談して、この16年12月10日、東住吉区杭全町518番地に、小川精機株式会社の看板を揚げることになった。資本金は自己資金で20万円を全額振り込み とし、私が社長、父が相談役となり、ここに法人としてのスタートを切ったのである。

この2日前、12月8日、日本は運命的な朝を迎えることになる。

「本日早朝、帝国陸海軍は、西太平洋において、英米と戦闘状態に入れり・・・・」

このラジオ放送を耳にした時、私はジーンと身の引き締る思いがした。

「いよいよか・・・。これは大変なことになるぞ」

というのが実感だった。